Внеочаговая фиксация переломов костей

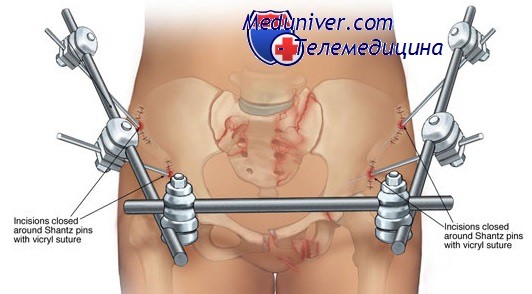

Внеочаговый остеосинтез костей таза в отделении неотложной помощи. ЗадачиЭкстренная наружная фиксация является еще одним методом уменьшения кровопотери у нестабильных по гемодинамике больных. Тем не менее, ее почти полностью вытеснили фиксирующие приспособления. С помощью данного метода можно обеспечить неподвижность таза, но не во всех случаях.70 Внешняя фиксация перелома может быть быстро проведена в отделении неотложной помощи. Там, где эта техника обычно используется, время достижения стабильности перелома составляет 20 минут, но следует отметить, что такую возможность используют не везде. В отличие от бандажей, MAST и тазовых щипцов, внеочаговый остеосинтез почти во всех случаях вызывает тампонаду кровоточащих костных фрагментов, останавливает венозное кровотечение, вызванное смещением отломков, и восстанавливает геометрию таза. К тому же, не исключено, что он способствует «устойчивости тромбов». При кровотечениях, вызванных ранением верхней ягодичной артерии или повреждением большого числа сосудов венозного сплетения заднего таза, стабильная фиксация костных фрагментов предупреждает разрушение уже сформировавшихся тромбов.

Есть основания предполагать, что раннее применение наружной фиксации способствует уменьшению летальности. К сожалению, подобный уровень экспертизы доступен не в каждом центре. Маловероятно, что наружная фиксация способна остановить выраженное артериальное кровотечение. Кроме того, при оказании в дальнейшем специализированной помощи она ухудшает качество КТ-изображений, затрудняет проведение ангиографии или хирургического вмешательства. При необходимости в применении данной методики, отделение неотложной помощи должно располагать требуемыми техническими средствами. В клинике, где работают авторы, отделение хирургии и реанимация расположены рядом, поэтому пострадавший может быть быстро доставлен в операционную, или персонал хирургического отделения приносит операционный набор непосредственно к больному. Когда внеочаговый остеосинтез выполняется в реанимационном отделении, пострадавшего обезболивают, а операционная бригада (хирурги, операционные сестры, анестезистки) готовится к оказанию пособия — все надевают халаты, шапочки, маски и перчатки. Пациента готовят и закрывают операционным бельем. Наружная фиксация проводится при той же степени стерильности, что в операционной. Возможность обеспечить проведение этого пособия существует не во всех клиниках. Тем не менее, важно иметь как минимум набор необходимых инструментов, разложенных на металлическом лотке. Набор должен быть всегда готов к использованию, чтобы избежать задержки в ситуации, когда каждая минута на счету. Травматологи должны уметь в любой момент наложить конструкцию. Ответственные врачи по общей хирургии и травматологической помощи, как и консультанты вспомогательных служб, должны являться по первому требованию для обсуждения вопроса о целесообразности наружной фиксации перелома в свете возможности проведения реанимационных и других мероприятий по оказанию всесторонней помощи пострадавшему. Сегодня внеочаговый остеосинтез редко применяется в травматологическом отделении нашего учреждения. В экстренных ситуациях, в силу быстроты и легкости применения, используются бандажи, которые, по существу, приводят к тому же результату, что и техника наружной фиксации. При определенном типе переломов показания к наружной фиксации могут возникнуть с самого начала, но найдутся те, кто будет продолжать рассматривать бандаж в качестве лучшего способа достижения стабильности таза. Бандаж обеспечивает сжатие таза по всей окружности, тогда как передний наружный фиксатор преимущественно сжимает передний таз, и может открыть задний, иммобилизация которого гораздо важнее. В прошлом наружная фиксация была единственным доступным методом. В большинстве травматологических центров ее проводили в экстренном порядке преимущественно пациентам с нестабильной гемодинамикой при АР компрессионных переломах. Проведение манипуляции требовало мобилизации значительных сил и средств, и занимало много времени, возможно, наиболее ценного ресурса. В настоящее время не существует сравнительной оценки эффективности этих методов, поэтому быстрота и легкость применения бандажей делает их особенно привлекательными. — Также рекомендуем «Наружные фиксаторы костей таза. Временная и окончательная фиксация» Оглавление темы «Переломы костей таза»:

|

Источник

В последние годы все большую популярность завоевывают внешние

фиксаторы, изготовленные промышленным способом (эластичные фиксирующие повязки, ортезы). Из их

преимуществ перед гипсовой повязкой следует отметить относительный комфорт для пациента, небольшой вес, прочность, эстетичный внешний вид, возможность более широкого использования шарниров с регулируемой амплитудой движений.

Но повязки, изготовленные фабричным способом, даже по индивидуальному заказу, не применимы при лечении переломов со смещением в остром периоде травмы, так как не в состоянии удержать достигнутую репозицию. Это нельзя назвать недостатком, так как у фабричных ортопедических изделий другое назначение. Их широко применяют при реализации как самостоятельного варианта фиксации

(неосложненные повреждения мягких тканей, травма или хроническая нестабильность связочного аппарата суставов), так и вспомогательного метода иммобилизации (в послеоперационном периоде, после лечения на скелетном вытяжении, для устранения постиммобилизационных

и послеоперационных контрактур).

повязки: а — мягкая из эластичной ткани; б —косыночная; ортезы: в — жесткий на нижнюю конечность; г — шарнирный; д — торакобрахиальный

Безусловными показаниями к выполнению оперативного вмешательства при переломах являются:

• невозможность достигнуть удовлетворительной

репозиции закрытым

способом (из-за локализации повреждения или интерпозиции мягкими тканями или костными отломками) или сложность удержания достигнутой репозиции до сращения перелома;

• анатомические особенности поврежденной зоны, когда сращение перелома без операции невозможно; • опасность повреждения смещенными костными отломками сосудисто- нервного пучка, перфорации кожи; • открытые переломы (необходимость хирургической обработки костной раны и создания максимальной иммобилизации отломков для профилактики инфекционных осложнений);

• переломы, осложненные повреждениями сосудов и нервов (перед реконструкцией сосуда или нерва необходимо выполнить надежную фиксацию перелома, чтобы избежать их повторного повреждения).

Показания к оперативному вмешательству расширяются при:

• внутрисуставных переломах (необходимость точной репозиции и ранних движений);

• необходимости ранней мобилизации пожилых и ослабленных пациентов (профилактика гипостатических осложнений — пролежней, пневмоний, мышечных атрофий, обострения хронической соматической патологии) и облегчения ухода;

• замедленной консолидации перелома при консервативном лечении.

Общие принципы остеосинтеза Основа для заживления перелома —

сохраненное кровоснабжение костных отломков. Без этого даже идеальная репозиция и абсолютно надежная фиксация не приведут к сращению. Однако любое оперативное вмешательство ухудшает и без того нарушенное в процессе травмы костное кровоснабжение. Особенно неблагоприятно выделение в ходе операции костных отломков на значительном протяжении с их скеле- тированием (вместо живой кости мы получаем деваскуляризованный аутотрансплантат),

фиксация массивными

пластинами с большой площадью контакта с костью (в местах контакта кровоснабжение прекращается, развивается поверхностный некроз), а также применение циркулярного проволочного серкляжа (в месте затягивания проволоки кровоснабжение по сосудам надкостницы полностью прерывается, как при наложенном жгуте). Не следует забывать и о состоянии мягких тканей, повреждающихся при переломе. Травматичное обращение с мягкими тканями в процессе операции приводит к еще большему снижению их жизнеспособности, созданию благоприятной среды для развития раневой инфекции, образованию ригидных рубцов. У

чет этих обстоятельств привел к разработке специальных фиксаторов и малоинвазивных методик операций, с помощью которых удается достичь хорошей репозиции и фиксации костных отломков при минимальной травматичное ™ самого оперативного пособия, выполняемого в некоторых случаях даже без обнажения линии перелома. Используют два основных принципа фиксации перелома — шинирование и компрессию.

Ши н и р о в а н и е уменьшает подвижность отломков кости, перенося нагрузку на шину. При консервативном лечении переломов в качестве

шин используют гипсовые повязки что наименее стабильно из-за большого массива мягких тканей между костью и гипсом. Для оперативного шинирования используют имплантаты в виде пластин или штифтов, а также аппараты внеочаговой фиксации — спицевые и стержневые. Одни фиксаторы (интрамедуллярные штифты) допускают скольжение отломков вдоль имплантата, другие (накостные пластины) не допускают скольжения, принимая на себя всю нагрузку. Изготовляют фиксаторы, как правило, из нержавеющей стали специальных марок и титановых сплавов. Используют для фиксации также ауто- и гомокость, углерод, специальные полимерные, в том числе рассасывающиеся,

материалы, однако они уступают металлическим имплантатам и не получили такого широкого распространения. При шинировании имплантат должен нести всю функциональную нагрузку до тех пор, пока не произойдет сращение перелома. В противном случае необходимо принимать определенные меры предосторожности (дополнительные внешние фиксаторы, ограничение нагрузки) для предотвращения разрушения фиксатора. Отметим, что жесткость металлических имплантатов при осевой нагрузке соответствует жесткости кости, но при сгибании и скручивании во много раз ей уступает. Ко м п р е с с и я позволяет достичь эффективной стабилизации, приводя поверхности в состояние плотного контакта. Однако ошибочно полагать, что чем больше компрессия, тем лучше срастается перелом. Кость — это живая ткань, и при избыточной компрессии в ней развиваются процессы аваскулярного некроза и резорбции. Задачей компрессии, как и шинирования, является удержание репониро-

ванных отломков. Компрессию осуще ствляют проведением специальных стягивающих шурупов (имеющих резьбу лишь в дистальной своей части) перпендикулярно поверхности излома, компрессионных пластин, которым перед наложением придают необходимое напряжение, а также используя

метод ≪стягивающей петли ≫. Широкие возможности для создания компрессии (в том числе — этапной) дают аппараты внеочаговой фиксации.

Любой имплантат как инородное тело является источником повышенной опасности раневых инфекционных осложнений! Поэтому при выполнении

остеосинтеза особо тщательно должны соблюдаться условия асептики и антисептики: нагноение в области имплантата в большинстве случаев ведет к необходимости его досрочного удаления, неудаче операции, а порой — инвалидности пациента. Фиксаторы для остеосинтеза

Шурупы используют или как самостоятельные фиксаторы, или для прикрепления пластин к кости. Различают

шурупы к о р т и к а л ь н ы е (с неглубокой резьбой по всей длине) и с п о н г и о з н ы е (с тонким телом и широкой и глубокой резьбой, позволяющей хорошо фиксировать шуруп в

губчатой кости). Для создания комп87 рессии используют специальные с т я г и в аю щ и е шурупы, резьба у которых нарезана только в дистальной части. В качестве стягивающего можно использовать и обычный кортикальный

шуруп, для этого рассверливается

широкое ( ≪скользящее≫) отверстие

в ближайшем кортикальном слое с тем, чтобы находящаяся в нем резьба не принимала участия в фиксации.

Для компрессионной фиксации мета- физарных зон используют также к а — н ю л и р о в а н н ы е с п о н г и о з н ы е ш у р у п ы со сквозным отверстием для проведения направляющей спицы

(рис. 7.3).

Пластины (рис. 7.4). В зависимости от задач различают несколько видов пластин. З а щ и т н а я пластина с круглыми отверстиями выполняет функцию дополнительного шинирования после того, как выполнена межфрагментарная компрессия отломков стягивающим шурупом. Такое сочетание является наиболее простым вариантом накостного остеосинтеза. О п о р н а я пластина применяется для предотвращения сдвигающей деформации отломков в околосуставной зоне, для этого наряду со стандартными используются пластины специальной конфигурации (Т-, L-, ложкообразные и др.). К о м п р е с с и о н ные пластины имеют продолговатое отверстие и применяются для фиксации поперечных и коротких косых переломов, которые не могут быть компренированы стягивающим винтом; для их наложения требуется специальное стягивающее устройство. Компрессию можно создать также, предварительно изогнув пластину перед

наложением. С а м о к о м п р е с — с и р ую щ и е пластины: треть-труб- чатые, динамические компрессионные (DCP) не требуют применения

специального устройства: компрессия создается эксцентричным введением винта в отверстия пластины специальной формы. Р е к о н с т р у к ц и о н —

н а я пластина применяется для фик сации участков кости со сложной анатомией

(прежде всего — при околосуставных переломах), ее конструкция позволяет в широких пределах перед наложением изменять форму без потери прочности. М о с т о в и д ные пластины иногда применяют при многооскольчатых переломах с целью восстановления оси и сохранения длины фрагмента, такая фиксация не является стабильной и приводит к образованию периостальной мозоли.

Большая проблема при использовании накостного остеосинтеза — формирование зоны аваскулярного некроза

на кортикальном слое кости, непосредственно прижатом к пластине.

Площадь такого некроза в зависимости от размера пластины может быть весьма значительна, что нарушает процесс консолидации, снижает прочность, приводит к развитию остеопо- роза. Разработанные на базе DCP пластины о г р а н и ч е н н о г о к о н т а к —

т а имеют выемки на нижней поверхности, что в основном решает эту проблему. Для фиксации переломов проксимального и дистального отделов бедра применяют у г л о в ы е п л а с т и ны ны с клинком V-образного профиля, расположенным под определенным углом (наиболее часто 130 или 95°) к пластине. Пластины различают по длине и углу наклона клинка, длине самой пластины. Аналог такой пластины для фиксации проксимального отдела бедра — балка Бакычарова — имеет меньшую прочность и сегодня применяется редко.

Весьма эффективны фиксаторы, основанные на принципе сохраняющихся динамических нагрузок посредством перемещения мыщелкового винта во втулке пластины — д и н а м и ч е с к и й б е д р е н н ы й в и н т (DHS), и д и н а м и ч е с к и й м ы щ е л к о в ы й в и н т (DCS), применяющиеся для фиксации переломов проксимального и дистального отделов бедренной кости.

Интрамедуллярные фиксаторы Введение стержня в костномозговойканал позволяет добиться

высокой прочности на изгиб, но плохо предохраняет от ротационных смещений, поэтому стержень должен

очень плотно прилегать к стенкам костномозгового канала, что достигается

предварительным рассверливанием канала по диаметру стержня. Предложено много вариантов стержней, из которых можно отметить стержни

К юн ч е р а , Н И И Х А И , Б о г д а н ов а и др. Реже для интрамедулляр- ного остеосинтеза применяют толстые спицы и гибкие стержни.

Недостатки этих конструкций преодолены при создании универсальных

и н т р а м е д у л л я р н ы х ш т и ф т о в с в о з м о ж н о с т ь ю п р о к с и м а л ь н о г о и д и с т а л ь н о г о

б л о к и р о в а н и я . Методика использования таких конструкций позволяет выполнить остеосинтез, не открывая место перелома, с предварительным рассверливанием или без рассверливания костномозгового канала и блокированием штифта винтами через

специальные отверстия в проксимальной и дистальной части под рентгенологическим интраоперационным контролем. Сегодня такие штифты широко применяются для остеосинтеза переломов бедренной, большеберцовой, плечевой костей, реже — костей

предплечья. П р о к с и м а л ь н ы й б е д р е н н ы й ш т и ф т (PFN) позволяет совместить надежную фиксацию с возможностью динамической нагрузки на область перелома.

Наружные фиксаторы принципиально отличаются способностью стабилизировать перелом, находясь на расстоянии от области повреждения, что дало одно из определений этого вида остеосинтеза как внеочагового. Наиболее распространены специальные конструкции, монтирующиеся на проведенных крестообразно через кость металлических спицах (спицевые аппараты), резьбовых стержнях (стержневые аппараты) или их комбинации (спице-стер- жневые аппараты). Изменяя положение внешних фиксирующих компонентов аппаратов (колец, полуколец, штанг), можно осуществлять этапную коррекцию репозиции костных отломков, создавать компрессию или дистракцию в зоне перелома, а также с помощью специальных шарниров осуществлять движения в суставах, не прекращая

фиксации перелома. Отсутствие необходимости пользоваться погружными фиксаторами делает внеоча- говый остеосинтез методом выбора при открытых или инфицированных переломах.

Задача. Мужчина 76 лет поскользнулся на льду и упал на согнутый локтевой сустав. После этого почувствовал резкие боли в области плечевого сустава. Объективно – в области плечевого сустава деформация, движения ограничены из-за боли, контуры сустава прощупываются с трудом из-за уплотнения и болезненности. Попытки отведения – болезненны. Сформулируйте предположительный диагноз. Укажите, какие симптомы следует определить в догоспитальном периоде для уточнения предварительного диагноза. Какие ранние осложнения возможны при такой травме? Определите объем медицинской помощи пострадавшему в догоспитальном периоде и в приемном отделении стационара.

Предполдожительный диагноз: перелом проксимального конца плечевой кости. об этом заставляет подумать механизм травмы, возраст пациента и клинические данные (в области плечевого сустава деформация, движения ограничены из-за боли, контуры сустава прощупываются с трудом из-за уплотнения и болезненности. Попытки отведения – болезненны)

Типичные осложнения связаны с неправильно сросшимися переломами при неустраненном смещении отломков, тугоподвижностью плечевого сустава. Догоспитальная помощь должна включать обезболивание (общие анальгетики) и иммобилизацию (лестничная шина от здорового надплечья до кончиков пальцев). Иммобилизация может быть проведена и мягкими повязками — Дезо, Вельпо, косыночной.

БИЛЕТ № 29.

Источник