Физическая реабилитация при диафизарном переломе бедра

Физическая реабилитация при диафизарном переломе бедренной кости

возникают при воздействии значительной внешней силы, обладающей большой энергией: — удар падающим тяжелым предметом — удар движущимся автотранспортом — удар при падении с высоты — удар при спуске на лыжах с горы и т. д.

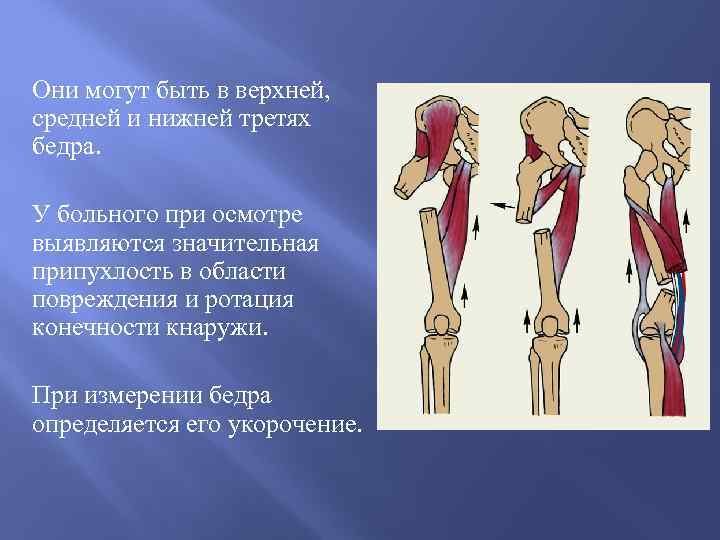

Они могут быть в верхней, средней и нижней третях бедра. У больного при осмотре выявляются значительная припухлость в области повреждения и ротация конечности кнаружи. При измерении бедра определяется его укорочение.

Лечение осуществляется двумя способами: методом скелетного вытяжения за область бугристости большеберцовой кости (с грузом от 2 до 10 -15 кг, в течении 1 -3 недель) с последующим наложением на 1, 5 -2, 5 месяца тазобедренной гипсовой повязки. оперативным соединением отломков с помощью металлического стержня.

ЛФК назначают на 2 -3 -й день после наложения скелетного вытяжения или оперативного вмешательства (первый период). Содержанием занятий лечебной гимнастикой являются общеразвивающие и дыхательные упражнения, движения в суставах неповрежденной конечности (выполняются в полном объеме), специальные упражнения для травмированной конечности: сгибание и разгибание пальцев, всевозможные движения в голеностопном суставе, воображаемые движения в коленном и тазобедренном суставах.

При металлоостеосинтезе активные движения без приподнимания стопы от постели можно начинать с первых дней после операции. На 9 -10 -й день после снятия швов больные могут активно поднимать оперированную конечность и самостоятельно выполнять движения в коленном суставе. В этот же период рекомендуется сидеть на кровати с опущенными ногами. Через 2 -3 недели разрешается ходить с костылями. При скелетном вытяжении движения в коленном суставе следует начинать в конце первого месяца после травмы. С помощью методиста можно осторожно выполнять сгибание и разгибание. К концу второго месяца необходимо обучать больных самостоятельно поднимать поврежденную конечность и выполнять движения в коленном суставе. Больные с первых же дней должны уметь поднимать таз и садиться в постели с помощью балканской рамы, специальных ремней и других приспособлений. После наложения гипсовой повязки и перехода больного в вертикальное положение общеукрепляющие упражнения можно выполнять в положениях лежа на спине, на животе, на боку, сидя и стоя.

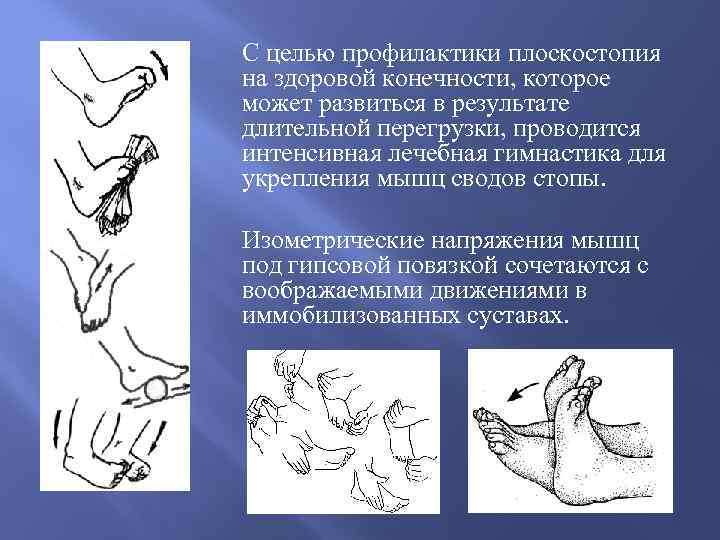

С целью профилактики плоскостопия на здоровой конечности, которое может развиться в результате длительной перегрузки, проводится интенсивная лечебная гимнастика для укрепления мышц сводов стопы. Изометрические напряжения мышц под гипсовой повязкой сочетаются с воображаемыми движениями в иммобилизованных суставах.

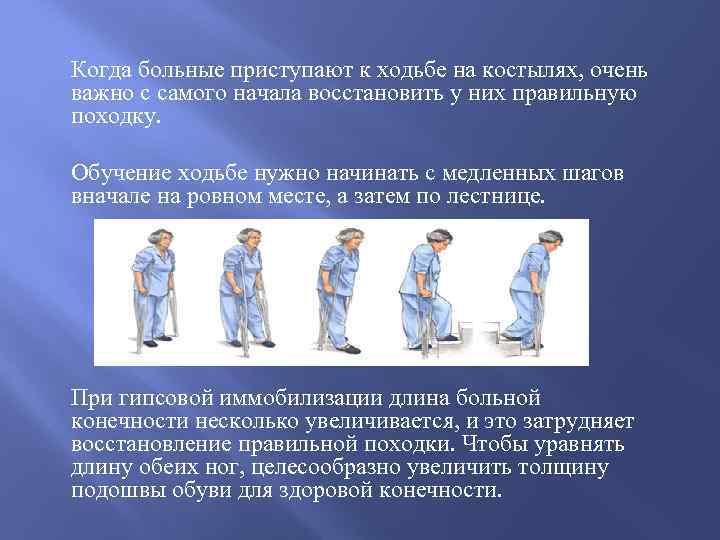

Когда больные приступают к ходьбе на костылях, очень важно с самого начала восстановить у них правильную походку. Обучение ходьбе нужно начинать с медленных шагов вначале на ровном месте, а затем по лестнице. При гипсовой иммобилизации длина больной конечности несколько увеличивается, и это затрудняет восстановление правильной походки. Чтобы уравнять длину обеих ног, целесообразно увеличить толщину подошвы обуви для здоровой конечности.

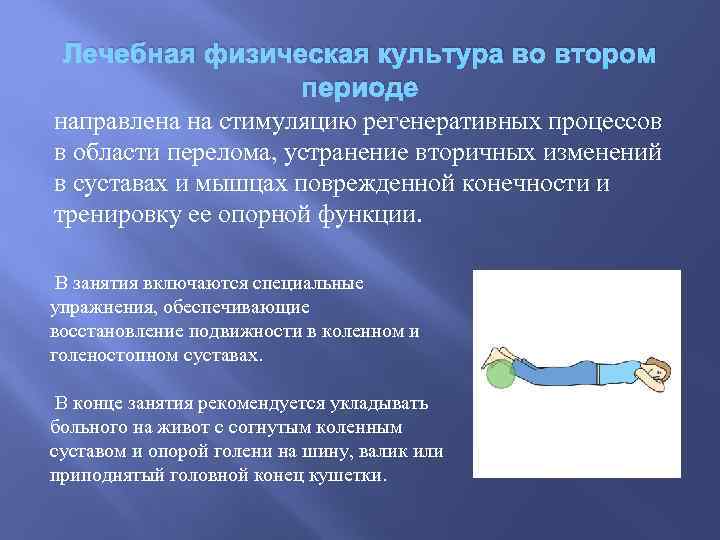

Лечебная физическая культура во втором периоде направлена на стимуляцию регенеративных процессов в области перелома, устранение вторичных изменений в суставах и мышцах поврежденной конечности и тренировку ее опорной функции. В занятия включаются специальные упражнения, обеспечивающие восстановление подвижности в коленном и голеностопном суставах. В конце занятия рекомендуется укладывать больного на живот с согнутым коленным суставом и опорой голени на шину, валик или приподнятый головной конец кушетки.

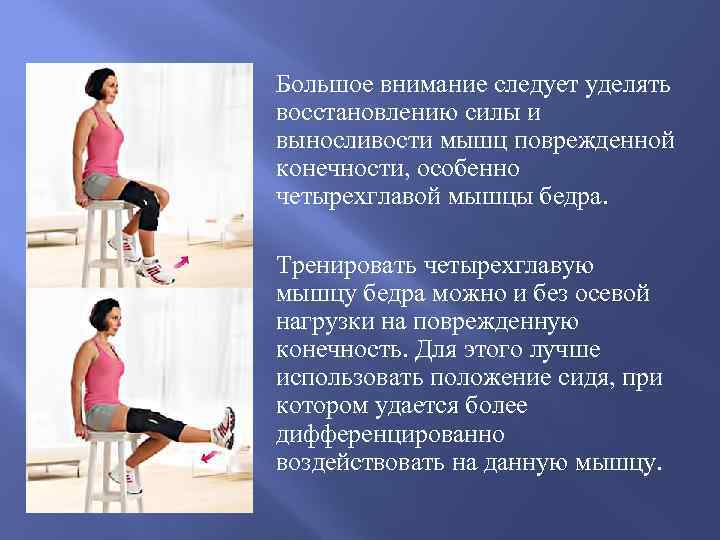

Большое внимание следует уделять восстановлению силы и выносливости мышц поврежденной конечности, особенно четырехглавой мышцы бедра. Тренировать четырехглавую мышцу бедра можно и без осевой нагрузки на поврежденную конечность. Для этого лучше использовать положение сидя, при котором удается более дифференцированно воздействовать на данную мышцу.

Во втором периоде следует широко использовать бассейн. При температуре воды 32 -34° создаются наиболее благоприятные условия для восстановления опорно-двигательной функции травмированной ноги. Занятия в лечебном бассейне дают возможность обеспечить оптимальную величину осевой нагрузки за счет погружения больного на определенную глубину. Особенно эффективны занятия в воде при восстановлении правильного механизма ходьбы: они позволяют значительно сократить сроки восстановления полной амплитуды движений в суставах, подвергавшихся иммобилизации.

В третьем периоде решаются задачи устранения остаточных нарушений функции суставов и мышц, механизма ходьбы, восстановления координации, силовых и скоростных качеств. Все это способствует адаптации поврежденной конечности к различным двигательным режимам (ходьбе, бегу, прыжкам и т. п. ) и подготовке больного к основному виду деятельности. После того как больной начал самостоятельно ходить, необходимо включать в занятия нагрузки со спортивной направленностью, элементы ускоренной ходьбы, беговые и прыжковые упражнения.

Источник

Национальный

университет физического воспитания

и спорта Украины

Реферат

На тему:

Физическая

реабилитация при

диафизарных переломах

нижних конечностей.

Выполнил:

студент

группы 5.07

Шустов

Андрей

Киев

2010

План

- Лечебная

физкультура при травмах и некоторых заболеваниях

аппарата движения. - ЛФК при переломах

нижних конечностей - Примерные

комплексы лечебной гимнастики. - Упражнения

для голеностопного сустава и суставов

стопы. - Упражнения

для коленного сустава. - Упражнения

для всех суставов нижней конечности. - Некоторые

упражнения в гипсовых иммобилизирующих

повязках; упражнения, подготавливающие

к ходьбе. - Механотерапия.

- Список литературы.

1. Лечебная

физкультура при травмах

и некоторых заболеваниях

аппарата движения.

Травмы

опорно-двигательного аппарата вызывают

нарушения анатомической целости тканей

и их функций, сопровождаются как местной,

так и общей реакцией со стороны различных

систем организма.

При

лечении переломов осуществляют

репозицию (вправление) отломков для

восстановления длины и формы конечностей

и фиксируют их до костного сращения. Неподвижность

в зоне повреждения достигают методами

фиксации, вытяжения или оперативным путем.

Чаще

других у 70-75 % больных с переломами

применяют метод фиксаций с помощью

наложения фиксирующих повязок из гипса,

полимерных материалов.

При

применении вытяжения (экстензионный

метод) осуществляют растяжение конечности

с помощью грузов для сопоставления

отломков в течение от нескольких

часов до нескольких суток (первая репозиционная

фаза). Затем во второй ретенционной фазе

удерживают отломки до полной консолидации

и предупреждения рецидивов их смещения.

При

оперативном методе сопоставление

отломков достигают скреплением

их винтами или металлическими фиксаторами,

костными трансплантантами (применяют

открытое и закрытое сопоставление отломков).

Лечебная

физкультура — обязательный компонент

комплексного лечения, так как способствует

восстановлению функций опорно-двигательного

аппарата, благоприятно воздействует

на различные системы организма по принципу

моторно-висцеральных рефлексов.

Принято

весь курс применения ЛФК подразделять

на три периода: иммобилизационный,

постиммобилизационный и восстановительный.

ЛФК начинают

с первого дня травмы при исчезновении

сильных болей.

Противопоказания

к назначению ЛФК: шок, большая кровопотеря,

опасность кровотечения или появление

его при движениях, стойкий болевой синдром.

На

протяжении всего курса лечения

при применении ЛФК решаются общие

и специальные задачи.

I

период (иммобилизационный).

В

I периоде наступает сращение отломков

(образование первичной костной мозоли)

через 60—90 дней. Специальные задачи ЛФК:

улучшить трофику в области травмы, ускорить

консолидацию перелома, способствовать

профилактике атрофии мышц, тугоподвижности

суставов, выработке необходимых временных

компенсаций.

Для

решения этих задач применяют

упражнения для симметричной конечности,

для суставов, свободных от иммобилизации,

идеомоторные упражнения и статические

напряжения мышц (изометрические), упражнения

для иммобилизированной конечности. В

процесс движения включают все неповрежденные

сегменты и суставы неиммобилизированные

на травмированной конечности. Статические

напряжения мышц в области повреждения

и движения в иммобилизированных суставах

(под гипсовой повязкой) применяют при

хорошем состоянии отломков и полной фиксации

их. Опасность смещения меньше при соединении

отломков металлическими конструкциями,

костными штифтами, пластинами; при лечении

переломов с помощью аппаратов Илизарова,

Волкова-Оганесяна и других можно в более

ранние сроки включать активные сокращения

мышц и движения в смежных суставах.

Решению

общих задач способствуют общеразвивающие

упражнения, дыхательные упражнения

статического и динамического характера,

упражнения на координацию, равновесие,

с сопротивлением и отягощением.

Используют вначале облегченные ИП, упражнения

на скользящих плоскостях. Упражнения

не должны вызывать боль или усиливать

ее. При открытых переломах упражнения

подбирают с учетом степени заживления

раны.

Массаж

при диафизарных переломах у

больных с гипсовой повязкой назначают

со 2-й недели. Начинают со здоровой конечности,

а затем воздействуют на сегменты поврежденной

конечности, свободные от иммобилизации,

начиная воздействие выше места травмы.

У больных, находящихся на скелетном вытяжении,

массаж здоровой конечности и внеочаговый

на поврежденной начинают со 2-3-го дня.

Применяют все приемы массажа и особенно

— способствующие расслаблению мышц на

пораженной стороне.

Противопоказания:

гнойные процессы, тромбофлебит.

II

период (постиммобилизационный).

II

период начинается после снятия

гипсовой повязки или вытяжения.

У больных образовалась привычная

костная мозоль, но в большинстве

случаев снижена сила мышц, ограничена

амплитуда движения в суставах.

В этом периоде ЛФК направлена

на дальнейшую нормализацию трофики

в области травмы для окончательного формирования

костной мозоли, ликвидации атрофии мышц

и достижения нормального объема движений

в суставах, ликвидации временных компенсаций,

восстановления осанки.

При применении

физических упражнений следует учитывать,

что первичная костная мозоль еще недостаточно

прочна. В этом периоде увеличивают дозировку

общеукрепляющих упражнений, применяют

разнообразные ИП; подготавливают к вставанию

(для находившихся на постельном режиме),

тренируют вестибулярный аппарат, обучают

передвижению на: костылях, тренируют

спортивную функцию здоровой ноги (при

травме ноги), восстанавливают нормальную

осанку.

Для

пораженной конечности применяют активные

гимнастические упражнения в облегченных,

ИП, которые чередуют с упражнениями

на расслабление для мышц с повышенным

тонусом. Для восстановления силы мышц

используют упражнения с сопротивлением,

предметами, у гимнастической стенки.

Массаж

назначают при слабости мышц, их

гипертонусе и проводят по отсасывающей

методике, начиная выше места травмы.

Приемы массажа чередуют с элементарными

гимнастическими упражнениями.

III

период (восстановительный).

В

III периоде ЛФК направлена на восстановление

полной амплитуды движения в суставах,

дальнейшее укрепление мышц. Общеразвивающие

гимнастические упражнения применяют

с большей нагрузкой, дополняют их ходьбой,

плаванием, физическими упражнениями

в воде, механотерапией.

2.

ЛФК при переломах нижних

конечностей.

При

переломах шейки бедренной кости

лечебную гимнастику начинают с 1-го дня,

применяя дыхательные упражнения. На 2-3-й

день включают упражнения для брюшного

пресса. В I периоде при лечении вытяжением

следует применять специальные упражнения

для суставов голени, стопы, пальцев. Начинают

процедуру с упражнений для всех сегментов

здоровой конечности. У больных с гипсовой

повязкой на 8-10-й день применяют статические

упражнения для мышц тазобедренного сустава.

Во II периоде необходимо подготовить к

ходьбе и при сращении отломков восстановить

ходьбу. Назначают упражнения для восстановления

силы мышц. Вначале с помощью, а затем активно

больной выполняет отведение и приведение,

поднимание и опускание ноги. Обучают

ходьбе с костылями и в дальнейшем без

них. В III периоде продолжается восстановление

силы мышц, полноценной подвижности суставов.

При

оперативном лечении — остеосинтезе —

значительно сокращаются сроки пребывания

больного на постельном режиме. Через

2-4 недели после операции разрешают ходить

с помощью костылей. Для ходьбы больному

в постели применяют упражнения для тазобедренного

сустава, предлагая садиться с помощью

различных приспособлений (лямки, «вожжи»,

неподвижные перекладины над постелью).

При

переломах диафиза и дистального

отдела бедренной кости в I периоде

применяют специальные упражнения

для суставов, свободных от иммобилизации.

Для поврежденного сегмента используют

упражнения идеомоторные и изометрические.

При переломах костей бедра и голени в

I периоде можно применять давление по

оси конечности, опускание иммобилизированной

ноги ниже уровня постели, в конце периода

допускают ходьбу в гипсовой повязке с

костылями, но строго дозируют степень

опоры. Во II периоде расширяют объем упражнений

с учетом прочности костной мозоли и состояния

репозиции. В III периоде при хорошем сращении

тренируют ходьбу, постепенно увеличивая

нагрузку.

При

околосуставных и внутрисуставных переломах

дистального отдела бедренной кости необходимо

стремиться к более раннему восстановлению

движений в коленном суставе. При правильной

репозиции и намечающемся сращении применяют

вначале упражнения изометрические, в

дальнейшем активные — сгибание и разгибание

голени, поднимание ноги (с кратковременным

выключением тяги груза (при скелетном

вытяжении). Увеличивают нагрузку весьма

постепенно, медленно. Во время упражнений

для коленного сустава область перелома

бедра фиксируют руками, манжетами.

После

остеосинтеза методика лечебной физкультуры

аналогична применяемой при гипсовой

повязке, но все нагрузки начинают раньше,

чем при консервативном лечении.

При лечении в аппаратах Илизарова

и других в первые дни применяют

изометрические упражнения в области

оперированного сегмента и упражнения

для всех неиммобилизираванных суставов.

При

открытых травмах коленного сустава

и после операций на суставе лечебную

гимнастику применяют с 8-10-го дня, упражнения

для сустава с 3-й недели после

операции. При закрытых травмах лечебную

гимнастику включают со 2-6-го дня. В I периоде

иммобилизации используют изометрические

упражнения в области травмы, а также упражнения

для неповрежденных суставов и здоровой

ноги. У больных без иммобилизации применяют

для коленного сустава упражнения с небольшой

амплитудой с помощью здоровой ноги в

ИП лежа на боку. Для голеностопного и

тазобедренного суставов используют активные

упражнения, поддерживая руками бедро.

Во II периоде применяют в основном активные

упражнения с осторожностью для области

коленного сустава с осевой нагрузкой

для восстановления ходьбы. В III периоде

восстанавливают опорную функцию и ходьбу.

При

переломах костей голени при лечении

вытяжением в I периоде применяют

упражнения для пальцев стопы. Очень

осторожно следует включать упражнения

для коленного сустава. Это можно осуществить

за счет движений бедра при поднимании

и опускании таза. У больных после остеосинтеза

рано разрешают ходьбу с костылями с приступанием

на больную ногу и постепенно увеличивают

нагрузку на нее (осевую нагрузку). Во II

периоде продолжают упражнения для полноценной

опоры, восстановления амплитуды движения

в голеностопном суставе. Применяют упражнения

для устранения деформаций стопы. Упражнения

III периода направлены на восстановление

нормальной амплитуды движений в суставах,

укрепление силы мышц, устранение контрактур,

предупреждение уплощения сводов стопы.

При переломах мыщелков болынеберцовой

кости очень осторожно только через 6 недель

допускают нагрузку тяжестью тела на коленный

сустав. При остеосинтезе упражнения для

коленного и голеностопного сустава назначают

на 1-й неделе, а осевую нагрузку — через

3-4 неделе.

При

переломах в области лодыжек

при любой иммобилизации применяют

упражнения для мышц голени и стопы

в целях предупреждения контрактур,

плоскостопия.

При переломах

костей стопы в I периоде применяют

идеомоторные и изометрические упражнения

для мышц голени, стопы; в ИП лежа

с приподнятой ногой, используют

движения в голеностопном суставе,

активные — в коленном и тазобедренном

суставах, при отсутствии противопоказаний

упражнения с давлением на подошвенную

поверхность. Опору на стопу при ходьбе

с костылями допускают при правильной

постановке стопы. Во II периоде применяют

упражнения для укрепления мышц свода

стопы. В III периоде восстанавливают правильную

ходьбу.

Источник

![]() Физкультура

Физкультура

Перелом диафиза бедренной кости является тяжелой травмой, нарушающей правильную жизнедеятельность всего организма человека и нередко приводящей к инвалидности (в 10% случаев по С. Я. Фрейдлину, 1965). Данный вид перелома наиболее часто происходит в средней трети бедра и наблюдается у лиц различного возраста. При консервативном лечении переломов бедра методом выбора является скелетное вытяжение с иммобилизацией нижней конечности с помощью шпны Белера, обеспечивающей наиболее благоприятный функциональный результат. Менее широкие показанпя имеет лечеппе переломов бедренной кости наложенпем гипсовой повязки. Сочетание метода скелетного вытяжения с последующей иммобилизацией конечности с помощью коксптпой гипсовой Повязки, па наш взгляд, мало обоснованно, так как функциональный результат, достигнутый ценой ежедневно проводпмых занятии лечебной гимнастикой в процессе вытяжения, в значительной степени снижается в период иммобилизации гппсовой повязкой. С точки зрения восстановления функции нижней конечности не безразлична и локализация проведения спицы при скелетном вытяжении. Место проведения спицы должно определяться уровнем п характером перелома бедренной костп с учетом необходимости добиться восстановления движений в коленном суставе. Для сохранения функции коленного сустава более выгодно проведение спицы через дистальный метафиз бедра. Вряд ли можно согласиться с мнением отдельных хирургов, которые считают целесообразным проведение спицы во всех слу-чаях нпже коленного сустава, ссылаясь на «техническую простоту и безопасность» этого приема. При проведении спицы под tuberositas tibiae исключается возможность своевременного начала движений в коленном суставе, может возникнуть растяжение его связочного аппарата, не исключена опасность инфекции в связи с вращением спицы в костном канале.

Основными задачами восстановительного лечения прп переломе диафиза бедренной кости являются следующие: 1) предупредить осложнения со стороны деятельности внутренних органов и в первую очередь органов дыханпя (профилактика гипостатических пневмоний) и органов пищеварения (предупредить возникновение запора), 2) способствовать процессу костеобразования (консолидации от ломков) и 3) добиться сохранения подвижности в суставах поврежденной конечности и восстановления ее опорной функции.

В методике лечебной физкультуры (А. Ф. КаптелиН, 1954) при переломе диафиза бедренной кости различают два основных этапа, соответствующих периоду скелетного вытяжения и периоду после прекращения Иммобилизации нижней конечности. Прп палпчий скелетного вытяжения с первых дней применяются упражнения, улучшающие функцию дыхания, в связи с тем, что вынужденное положение больного на спине с приподнятыми ногамп может повести к развитию гипостатических явлений в легких. Ниже приводятся наиболее употребительные упражнения, способствующие улучшению функции дыхания в условиях постельного режима.

Специальные дыхательные упражнения, используемые для профилактики гипостатических явлений у больных в ближайшее время после перелома бедра

1- е упражпенпе. И. п. — левая рука ыа грудной клетке, правая — на животе. «Полное дыхание». Дыхание по сче-ту: «2» — вдох, «3» — выдох. Дышать медленно через нос с участием диафрагмы и межреберных мышц (4-5 раз).

2- е упражнение. И. п. — лежа на спине, руки вдоль тела. Поднимание вытяпутых рук вперед вверх — вдох; воз-вращение в и. п. — выдох (3-4 раза).

3- е упражнение. «Глубокое дыхание» (статическое). По счету «4» — вдох, «5» — выдох (4-5 раз).

4- е упражнение. И. п. — руки к плечам вперед. Разведение согнутых рук — вдох; возвращение в и. п. — выдох (3-4 раза).

5- е упражнение. Статическое дпафрагмальное и нижнереберное дыхание. Дыхание по счету: «2» — вдох, «3» — выдох (3-4 раза).

6- е упражнение. И. п. — лежа на спине, руки согнуты в локтях. Опираясь на согнутые руки, приподнять и раз-вернуть грудную клетку — вдох; возвратиться в и. п. — выдох (3-4 раза).

7- е упражнение. И. п. — руки на затылке. Разведение локтевых суставов — вдох, сведение — выдох (3-4 раза).

Так же, как и при переломе шейки бедра, больному ре-комендуется несколько раз в день приподнимать туловище, опираясь на рукп или придерживаясь за подвесную трапецию. В число упраишений общеукрепляющего характера (имеющих особенно большое значение прп переломах бедра в связи с массивностью травмы и влиянием ее на общее состояние больного) включают повороты корпуса, движения в суставах неповрежденной нижней конечности, приподнимание таза. С целью улучшения условий кровообращения и предупреждения трофических нарушений больной производит активпые движения пальцами стопы и стопой пораженной нижней конечности, напрягает (через попытки к выполнению активных движений) различные мышечные группы на бедре. Необходимо иметь в виду участие мышц в смещении отломков при различной локализации перелома: средней п малой ягодичных мышц, пояснично- подвздошной и приводящих мышц бедра при переломе бедра в верхней трети; икроножной мышцы при переломе в нижней трети бедренной кости. Нерационально в связи с этим в период скелетного вытяженпя добиваться повышения тонуса приводящих мышц, сгибателей коленного сустава, пояснпчно-подвздошной и ягодичных мышц. Наиболее целесообразно систематически напрягать четырехглавую мышцу вначале через попытку разгнбанпя в коленном суставе, а затем путем активного разгибания голенп. Кроме того, надо пметь в впду, что интенсивность изометрических мышечных сокращений не должна быть одинакова на различных этапах заживления перелома. В ближайшее время после травмы целью мышечных напряжений является улучшение условий кровообращения, а не повышение тонуса мышц, п поэтому сокращение мышц следует производить без большого усилия. В период консолидации от-ломков (третья-пятая неделя после перелома) мышечные напряжения должны способствовать взаимодавлению отломков («функциональному раздражению») и в связи с этим быть более интенсивными.

Через 2-3 педели после перелома (в завпспмостп от уровня перелома и положения костных отломков) в случаях проведения сппцы через нижний метафиз бедра приступают к движениям в коленном суставе. Для этого гамак со шнуровкой, поддерживающей голень, замепяют съемным гамаком (на крючках), и больной вначале прп поддержке голенп методистом, а затем с самопомощью (пользуясь шнуром) (рпс. 32) производит активные движения в коленном суставе.

Для профилактики образования сгибательной контрактуры следует, помимо сгпбаипя ногп, производить ее разгибание в коленном суставе (выше уровпя шпны). На протяжении первого месяца после перелома в коленном суставе еще не успевают возникнуть вторичные изменения, поэтому при осторожном выполнении упражнений опасность смещения отломков меньше, чем в момент «разработки движений» при уже образовавшейся контрактуре.

В том случае, если объем движений в коленном суставе превышает размах движений, который допускает шина, на нее ставят специальную лесенку с выемками на различном уровне, куда вставляют перекладину — валик. Движения в коленном суставе, крайне важные для сохранения его Функции, больной повторяет 4-5 раз на протяжении дпя. При несоблюдении этого правила у больного развивается стойкое ограничение движений в суставе, требующей

длительного консервативного, а в части случаев и хирургического лечения.

Ниже приводится комплекс основных упражнений при переломе бедра в период скелетного вытяженпя.

Комплекс основных упражнений лечебной гимнастики, применяемых при переломе диафиза бедра в период скелетного вытяжения

1- е упражнение. И. п. — лежа; рука вдоль тела. Поднимание прямых рук вперед вверх — вдох, опусканпе — выдох. Темп медленный (3-4 раза).

2- е упражнение. И. п. — то же. Подтягивание неповрежденной нижней конечностп к животу со сгибанием ее в коленном и тазобедренном суставах — выдох, выпрямление — вдох. Темп медленный (4 раза).

3- е упражнение. И. п. — то же. Попеременное тыльное сгибание левой и праьой стоп. Движение произвольное. Темп средний (5-7 раз).

4- е упражнение. И. п. — лежа; руки согнуты в локтях, ладони опираются на постель. Приподнимание туловища с опорой на руки — выдох, возвращение в п. п. — вдох. Темп медленный (2-3 раза).

5- е упражнение. И. п. — руки на затылке. Разведение полусогнутых рук — вдох, сведение — выдох. Темп медленный (3-4 раза).

6- е упражнение. Напряженпе четырехглавой мышцы бедра на больной п здоровой конечности (попеременно и одновременно) в медленном темпе (6-10 раз).

7- е упражнение. И. п. — лежа; руки разведены в стороны. Попеременный поворот корпуса вправо н влево (руки при повороте соединяются) — выдох, возвращение в и. п. — вдох (2-3 раза в каждую сторону).

8- е упражненпе. И. п. — рукп вдоль тела ладонями вверх. Сгпбанпе рук в локтевых суставах с самосопротивлением в медленном темпе. Дыхание произвольное, без задержки (4-5 раз).

9- е упражнение. И. п. — съемный гамак, голень поддерживается методистом. Сгибание и разгибание в коленном суставе поврежденной конечности (с поддержкой голени методистом). Темп медленный, дыхание произвольное (4- 8 раз).

10 -е упражнение. И. п. — то же. Одновременное сгпбанпе пальцев рук и ног в среднем темпе (10-15 раз).

11-е упражнение. И. п. — руки перед грудью. Разведение рук в стороны — вдох, сведение — выдох. Темп медленный (3-4 раза).

При клинических и рентгенологических признаках кон-солидации отломков (наступающей через 50-60 дней после перелома) обычно вытяженпе прекращают, удаляют шпну Белера и соответственно изменяют методику применения лечебной гимнастики. Больной производит группу упражнений облегченного характера, вначале лежа на спп не, а затем лежа на животе и сидя, чередуя их с общеукрепляющими упражнениями. К числу специальных упражнений относятся следующие: сгибанпе ног в коленных суставах со скольженпем стопой по поверхности постелп (или по поверхности из пластмассы); поднимание прямых ног с поддержкой методиста (рис. 33, б); сгибание больной ноги в коленном суставе с самопомощью. Особенно выгодно при разработке движений в коленном суставе исходное положение больного лежа на животе, обеспечивающее покойное положение бедра. Больной в этих условиях сгибает ногу в коленном суставе с помощью здоровой ноги (рис. 33, а) или с помощью методиста. Постепенно больного приучают сидеть, свесив ноги с края постели, производить в этом положении движения в коленных суставах больной и здоровой ног (рис. 33, в). После проведения комплекса лечебной гимнастики больного полезно уложить на живот с согнутым коленным суставом, с опорой голени на специальную шпну (см. приложение) или клеенчатый валик для закрепления функционального результата, достигнутого лечебной гимнастикой. На данном этапе лечения показан массаж мышц бедра и коленного сустава. В более ранние сроки — в конце периода скелетного вытяженпя — массаж может быть использован преимущественно для улучшения кровообращения (прием поглаживания) и стимуляции образования костной мозоли (прием поколачиванпя). Прп замедленной консолидации отломков бедра особенно показано, помимо интенсивных мышечных напряженй, легкое давление вдоль продольной осп конечности (давление стопой на руку инструктора) и поколачиваипе по месту перелома молоточком (по Турнеру). Эффективность использования местных средств стимулирования сращения переломов повышается при рациональном питании и витаминотерапии (А. В. Каплан, 1956; О. А. Смирнова, 1959). Кроме того, для улучшенпя общего состояния больного и обмена веществ, играющего большую роль в процессе за- живлення перелома (Я. JI. Бахрах, 1964), назначают общеукрепляющую гимнастику и общий массаж.

Приводим основные упражнения лечебной гимнастики при переломе бедренной кости (па позднем этапе лечения).

Комплекс основных упражнений лечебной гимнастийй, применяемых при переломе дцафиза бедра (период после прекращения иммобилизации)

1- е упражнение. И. п. — лежа на спине, руки перед грудью. Разведение рук в стороны — вдех, сведение — выдох (3-4 раза).

2- е упражнение. И. п. — лежа на сппне, руки вдоль тела. Попеременное сгибание ног в коленных суставах с опорой стоп на поверхность постелп (4-6 раз).

3- е упражнение. И. п. — лежа на спине, руки вдоль тела. Опираясь на полусогнутую здоровую ногу и частично, для сохранения устойчивости, па больную, приподнять таз и возвратиться в и. п. (2-3 раза).

4- е упражнение. И. п. — лежа на сппне, руки на поясе. Попеременное подпимание прямых ног (поднимание повреждепной нижней конечности производится при поддержке ее методистом) (2-3 раза).

5- е упражнение. И. п. — сидя, руки к плечам вперед. Разведение плеч (сближение лопаток)-вдох, возвращение в п. п. — выдох (3-4 раза).

6- е упражнение. И. п. — сидя, свесив ногп за край постели. Сгибание и разгибание больной ноги в коленном суставе при поддержке и помощи здоровой ноги (4-5 раз).

7- е упражнение. И. п. — сидя, руки на поясе. Попеременно поворот корпуса влево п вправо с разведением рук в стороны (3 раза в каждую сторону).

8- е упражнение. И. п. — лежа на жпвоте, руки вдоль тела. Сгибание больной ноги в коленном суставе с помощью здоровой (4-5 раз).

9- е упражнение. И. п. — лежа на жпвоте, руки вдоль тела ладонями вниз. Разгибание корпуса с опорой на рукп и возвращеппе в и. п. (2-3 раза).

10- е упражнение. И. п. — лежа на животе, опираясь руками, согнутыми в локтевых суставах, на кушетку. Попере-менное поднимание прямых ног с помощью методиста (по 3 раза каждой ногой).

11- е упражнение. И. п. — сидя, руки согнуты на затылке. Вытягивание рук вверх — вдох, возвращение в и. п. — выдох (3-4 раза).

Прп прочной консолидации отломков и достаточной степени укрепления в процессе применения лечебной гимнастики мышечно-связочного аппарата нпжппх конечностей больного переводят (к 2-2’/г месяцам с момента травмы) в вертикальное положенпе. Наиболее удобно прп этом пользоваться следующим способом. Больной из положения сидя на краю постели, опираясь па спинки двух стульев, стоящих по бокам, поднимается, выжимаясь на здоровой ноге (прп поддержке методпста). Вначале больной должен приобрести способность устойчиво стоять на здоровой ноге, придерживаясь руками за спинку кроватп, опираясь на спинку стула, а затем на костыли. После этого приступают к обучению ходьбе с костылями, следя за правильной постановкой их п поддерживая больного с целью предупреждения от падения. Поврежденная нога служит больному на этом этапе обучения ходьбе не для опоры, а для сохранения равновесия. Ходьба с частичной нагрузкой на больную ногу допускается через 3-З’/г месяца после перелома бедра.

В ходе дальнейшей тренировки опорной функции нижних конечностей с использованием различных разгружающих приспособлений (Г. А. Минасян, 1964; В. М. Огурцов, 1962) у больного постепенно восст?