Перелом дуги скуловой кости степень тяжести

Скуловая кость является парным образованием, входящим в состав лицевого отдела черепа. Ее повреждение часто вызвано ушибом или ударом твердым предметом.

Строение скелета скулы

Она условно разделяет череп на мозговой и лицевой отделы. Её форма напоминает неправильный четырехугольник с тремя плоскостями и двумя отростками. За счёт своего анатомического расположения, скула граничит с четырьмя костями. К ним относят лобную, височную, клиновидную, а также верхнюю челюсть.

Лобный отросток скуловой кости соединяется с скуловым ответвлением, локализующимся на лобной кости. При их соединении происходит образование грубого шва с располагающимися на нем зубчиками.

Височный отросток располагается кзади, образуя скуловую дугу с одноименной костью.

В строении этого отдела выделяется наличие трёх плоскостей, в состав которых входит латеральная, глазничная и височная. Глазничный отдел имеет гладкую поверхность и является частью орбиты. На ней располагается глазнично-скуловое отверстие. Височная плоскость участвует в формировании одноименной ямки, на ней можно обнаружить скуло — височное отверстие.

Латеральная поверхность данной кости имеет выпуклую форму.

Скуловая кость выполняет несколько важных функций, таких как:

- Перераспределение нагрузки с других отделов.

- Участие в формировании глазницы, помогающей удерживать глазное яблоко в нужном положении.

- Образование внешней формы лица.

Классификация и признаки перелома скулы

В клинической практике выделяют несколько классификаций перелома скулы. Для подразделения учитывают локализацию костного повреждения, а также длительность его наступления и сопутствующие проявления.

Перелом кости скулы разделяют на повреждение:

- С признаками смещения.

- Без смещения отломков.

- С нарушением целостности пазухи в верхней челюсти.

Перелом в области скуловой дуги разделяют на:

- Повреждение со смещением.

- Повреждение без смещения.

В зависимости от времени, когда произошла травма, перелом может быть:

- Свежим. В этом случае проходит не более 10 суток от случившегося.

- Застарелым. От момента перелома проходит от 10 суток до месяца.

- Неправильно сросшимся. От момента воздействия травмы проходит более месяца.

По механизму повреждения кости он может быть:

- Открытым.

- Закрытым.

- Линейным.

- Оскольчатым.

Симптомы перелома скулы отличаются большим разнообразием, что зависит от тяжести травмы, вовлечения рядом расположенных органов. К часто встречающимся симптомам относят:

- Развитие нестерпимых болевых ощущений, возникающих в покое и усиливающихся при попытке открывания рта.

- Нарушение подвижности челюсти.

- Внешние изменения черепа, связанные со сдвигом отломков и повреждением мягких тканей. Лицо теряет асимметрию, нарастает отек тканей, отмечается появление ссадин с кровотечением.

- Нарушение кожной чувствительности в области нижнего века, скулы, а также носового крыла. Данные симптомы вызваны повреждением подглазничного нерва. Чувствительность может снижаться или полностью исчезать.

- Кровотечение из носовой полости.

- Двоение в глазах.

- Прощупывание костного выступа во время пальпации скулы.

- Появление Синдрома Пурчера, развивающегося спустя двое суток с момента получения травмы. Заболевание сопровождается быстрым нарушением зрения, вызванным повреждением сетчатки в виде отслойки или атрофией зрительного нерва.

- Нарастание гематомы в области глазниц, щеки, нижней челюсти. При продолжающемся кровотечении гематома нарастает и спустя несколько дней может распространиться на шею.

Диагностика скуловой кости

Диагностика перелома скулы начинается с осмотра пациента и выяснения жалоб. Врач уточняет механизм травмы, а также условия её возникновения, динамику патологического процесса и способы оказания помощи до прибытия медицинского работника.

Во время осмотра проводят оценку состояния кожных покровов с определением их окраски, а также наличия повреждений мягких тканей. При пальпации определяют наличие костных отломков по хустящим звукам (крепитация), а также чувствительность окружающих тканей и степень нарастания отека.

Из дополнительных методов применяют:

- Рентгенографию черепа. Исследование выполняют в нескольких проекциях, что позволяет определить состояние скуловой кости и её отростков. При незначительных повреждениях метод может быть недостаточно информативным, так как не имеет высокой точности.

- Магнитно-резонансную или компьютерную томографию. Данные методы диагностики являются наиболее точными, так как позволяют выявить незначительные изменения структуры костной ткани.

Первая помощь при подозрении на перелом

Переломы участка скуловой кости и дуги предусматривают оказание неотложной помощи в ранние сроки после получения травмы.

Важно! Оперативная помощь в значительной степени снижает риск осложнений и облегчает оказание квалифицированной помощи.

В качестве первых мероприятий назначают:

- Прикладывание холода. При использовании подручных холодных предметов их необходимо обмотать чистой тканью или бинтом. Прикладывание выполняется по 10—15 минут с перерывом на 10 минут.

- Прикладывание стерильной повязки на повреждённую поверхность. При наличии инородных предметов или осколков запрещено самостоятельное удаление фрагментов. Для того чтобы снизить риск инфицирования прикладывают стерильную салфетку.

- Фиксацию челюсти. При выраженном болевом синдроме, возникающем во время разговора или движения на нижнюю челюсть накрывают повязку, закрепляющуюся на затылке. Для этого можно использовать бинт или любые подручные средства, например, ремни или пояса.

- Остановку кровотечения. Повреждение сосудов может сопровождаться обильным кровотечением, которое останавливает сам пациент, пережимая артерию или вену в месте нарушения целостности.

Лечение

Лечение скулы при переломе проводится с помощью двух основных способов. Это оперативные и консервативные методы. Их подбор осуществляется в зависимости от того, какой вид имеет участок перелома, а также какие симптомы выявлены и задействованы ли в процессе соседние органы. Учитывается также когда было получено повреждение и динамика самочувствия.

При легком виде травмы, отсутствии признаков смещения отломков назначаются консервативные методы.

Оперативное лечение показано в тех случаях, если наблюдается смещение отломков кости или вовлекаются соседние участки в патологический процесс. В настоящее время применяется большое количество методик оперативного доступа.

Методы оперативного лечения

Лечить с помощью операций необходимо скуловерхнечелюстной перелом или перелом смещённой кости с повреждением стенок верхнечелюстной пазухи. Хирургическое лечение проводится после полной подготовки пациента и выполнении необходимого объема обследования. Этот вид лечения выполняют в условиях стационара отделений челюстно-лицевой хирургии.

Метод Маларчука Ходоровича

Подобная методика применяется в хирургической практике при лечении недавно произошедших переломов, а также длительно существующих травм. Процедура заключается в наложении специального фиксирующего аппарата, который закрепляют в месте опоры на теменной кости. После её проведения не требуется использования более сложных хирургических методик, которые предусматривают вправление скуловой кости и её дуг с последующим наложением костного шва. Положительный эффект после использования техники Маларчука Ходоровича достигается более чем в 90%.

Метод Кина

Способ оперативного вмешательства относится к одному из сложных в техническом исполнении. Он показан для лечения пациентов с переломом и отрывом скулы от верхней челюсти. А также при травмах в области височной и лобной костей. Техника заключается в рассечении слизистой оболочки на участке, где образуется переходная складка к альвеолярному гребню. После обнажения кости производят их подтягивание элеватором Карапетяна кверху и кнаружи, тем самым фиксируя отломки.

Метод Дубова

Этот вид оперативного вмешательства показан при переломах, в результате которых происходит повреждение гайморовой пазухи. Техника заключается в выполнении разреза в области верхней ареолярной складке рта с последующей гайморотомией. После вскрытия пазухи полость её выравнивается, промывается и тампонируется ватной турундой.

Ватная турунда смачивается раствором йодоформа. Вводить её необходимо через носовой ход. Через две недели турунду извлекают, так как начинается срастание отломков.

Метод Казаньяна

Методика внеротового доступа применяется в тех случаях, если у пациента диагностирован сложный перелом. При этом характере травмы кость не может самостоятельно удерживаться. Под глазницей выполняется разрез, а также в области скуловой кости. После обнажения костей проделывают несколько отверстий, через которых в последующем протаскивают проволоку. В последующем проволока потягивается и костные отломки соединяются. Проволока выводится наружу и фиксируется с помощью петли и крючка. Данные элементы присоединяют к стержню повязки-шапочки.

Метод Лимберга

Данный способ показан при травме скулы с незначительными повреждениями пазух. В клинической практике подобная методика применяется часто. Для её выполнения пациента необходимо уложить на ровную поверхность на сторону, противоположную от перелома. Однозубным крючком выполняется прокол кожи, после чего в горизонтальном положении производят его введение под смещённую часть скуловой кости. После фиксации обломков слышится характерный щелчок, при этом врач выполняет движения в противоположную сторону от сдвига. Из-за того, что крючок вводят через кожу требуется назначение антибиотиков.

Метод Дюшанта

Подобный способ фиксации применяется при легких переломах. Для выполнения данной методики используют щипцы со щечками, имеющими острые зубчики. Фиксация кости проводится путём прокола на коже и подхватывания щипцами сдвинутой кости. Её возвращают на место сохраняя естественное положение.

Консервативное лечение

Консервативные методы лечения нужен в случаях, если выявлен перелом скулы без смещения и повреждения соседних костных структур. Кроме того, лечение назначается в соответствии с самочувствием пациента, наличием сопутствующих травм или соматических заболеваний.

Пациенту рекомендуют соблюдать постельный режим. Питание при этом должно быть щадящим с исключением употребления твёрдой пищи. Еду необходимо готовить в измельченном виде, что позволит избежать последующей травматизации тканей.

Из лекарственных средств применяют:

- Нестероидные противовоспалительные средства. Они снижают выраженность отека и воспаления тканей, а также уменьшают болевой синдром. Наиболее часто применяют Ибупрофен или Кеторол.

- Наркотические анальгетики. Данная группа средств показана при сильно болевом синдроме.

- Антибиотики. Средства с антибактериальной активностью показаны для профилактики последующих нагноительных процессов. Средняя продолжительность лечения составляет 7—14 дней. При этом предпочтительно использовать препараты с широким спектром антимикробного действия.

Сколько срастается и сроки заживления

Длительность срастания ткани при переломе скуловой кости является строго индивидуальной. Это связано со степенью тяжести перелома, сопутствующими патологиями, длительностью проведения первой помощи, а также осложнениями. Необходимо учитывать также и возраст пациента. Это связано с тем, что в молодом возрасте скорость срастания более быстрая из-за состава костной ткани.

Средние сроки заживления перелома скуловой кости без смещения равны 3 неделям.

Если выявлены переломы участка скулы и дуги со смещением костных отломков, когда пациенту требуется медицинская помощь с оперативным вмешательством, длительность заживления увеличивается. Она может составлять два месяца.

Возможные последствия

Последствия перелома скулы могут быть связаны с несвоевременным оказанием медицинской помощи, тяжелым травматическим воздействием, а также повреждением соседних отделов или появлением множественных осколков.

В клинической практике осложнения встречаются достаточно редко.

Из наиболее распространённых последствий выделяют:

- Внешнюю деформацию лицевого черепа, вызванную изменением скуловой кости.

- Развитие воспалительного процесса. Инфекция может попадать при нарушении целостности мягких тканей, одонтогенном распространении микробов, а также из-за повреждения пазухи. Процесс сопровождается отеком тканей, гиперемией, болезненностью при пальпации. Переход в нагноение проявляется образованием гнойного налёта с неприятным запахом.

- Хронический синусит.

- Контрактуру нижней челюсти. Речь пациента становится смазанной из-за невозможности полноценного открывания рта.

Особенности восстановления

Период восстановления при сломанной скуле начинается с момента оказания мед помощи. После фиксации отломков пациенту назначается покой, полноценное питание и противовоспалительная терапия, она направлена на профилактику инфекционного процесса.

Назначение анальгетиков позволяет уменьшить выраженность дискомфорта у пациента.

Важно! Для ускорения процесса заживления используют массаж и физиотерапевтическое воздействие.

Массаж применяется для улучшения периферического кровотока, поддержания тонуса мышечных волокон, а также предупреждения контрактур. Его разрешено выполнять на стационарном этапе и до момента полного срастания костей.

Физиотерапевтические процедуры не только улучшают кровоток, но и стимулируют рост костной мозоли. Наиболее часто применяют магнитотерапию, электрофорез с лекарственными средствами, а также УВЧ. Средний курс процедур равен 10 дням. Назначение этого метода в послеоперационном периоде направлено на снижение выраженности воспаления с устранением отека тканей.

В тех случаях, если у пациента повреждена скуловая кость, перелом которой может причинить выраженный дискомфорт и осложнения, необходимо в ранние сроки обратиться за помощью к врачу.

Источник

Судебномедицинская практика свидетельствует об отсутствии единого мнения в экспертной оценке тяжести челюстно-лицевой травмы. С введением в действие УК РСФСР (ред. 1960 г.) для судебномедицинских экспертов создались новые условия при установлении тяжести телесных повреждений, в частности при оценке тяжести челюстно-лицевой травмы.

На основании анализа 499 случаев травмы челюстно-лицевых костей и 173 случаев изолированных повреждений зубов нами предпринята попытка наметить клинические основы экспертной оценки тяжести указанных повреждений применительно к нормам УК РСФСР 1960 г.

Мы разработали документальные материалы — акты освидетельствования потерпевших в судебномедицинских учреждениях, а также истории болезни клиники хирургической стоматологии за 12 лет (1947—1958). Кроме того, мы располагаем собственными экспертными и клиническими наблюдениями.

Руководствуясь медицинскими критериями для определения тяжести телесных повреждений, мы материалы анализировали в отношении опасности для жизни, характера клинического течения, сроков и исходов лечения. Приняты во внимание отдаленные последствия в сроки от 3—4 месяцев до 5 и более лет после переломов челюстно-лицевых костей у 256 человек и повреждений зубов у 38.

Из 499 человек с челюстно-лицевыми повреждениями переломы нижней челюсти были у 75,25%,, верхней — у 12,68%, одновременные переломы обеих челюстей — у 5,63% и повреждения скуловой кости— у 6,44%. У 97,38% пострадавших переломы произошли от действия тупых орудий, у 2,42%—от огнестрельного ранения и у 0,2.% — от удара острым орудием.

Опасные для жизни состояния при челюстно-лицевой травме в нашем материале наблюдались у 4,81%, потерпевших, сопутствуя тяжелому сотрясению мозга (у 5 человек одновременно были переломы костей основания черепа), шоку, кровотечению, развившемуся при огнестрельном ранении лица дробью, и асфиксии от западения языка при двустороннем ментальном переломе.

Легкое сотрясение мозга отмечено у 15,83%, пострадавших; оно не зависело от вида, характера и локализации перелома. У 25,05% пострадавших имелись ранения мягких тканей лица.

К числу осложнений, наблюдающихся в клинике, относятся: замедление регенерации костной ткани (2,27%,) вследствие неправильной или недостаточной фиксации костных отломков и остеомиелит (26,88%), по преимуществу нижней челюсти (25,75%); на нижней челюсти он обычно локализовался в области угла (11,74%), III и IV зубов (7,57%), реже— соответственно I и II молярам и центральным резцам (по 3,03%). В области шейки суставного отростка остеомиелит наблюдался лишь в одном случае.

Остеомиелит чаще возникал при оскольчатых повреждениях кости, а также в случаях наличия зуба в линии перелома. Раннее удаление таких зубов предотвращает гнойные осложнения, попытка сохранить зубы даже при применении антибиотиков зачастую влечет развитие остео-миелитического процесса. Наличие зуба на линии фрактуры должно учитываться при экспертизе, так как это обстоятельство может удлинить сроки лечения и повести к неблагоприятным отдаленным последствиям.

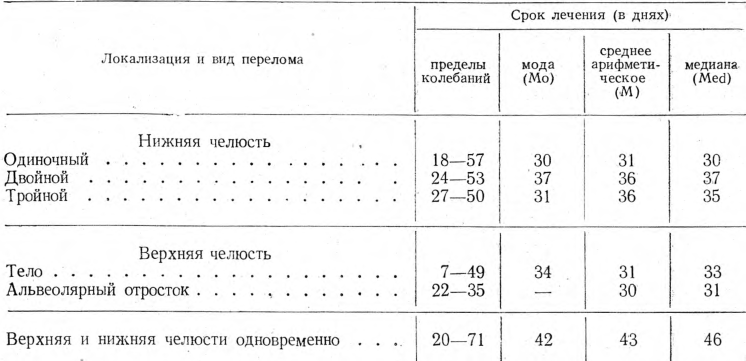

Анализ собранных материалов показал, что продолжительность лечения неосложненных переломов различного вида (одиночный, множественный и др.) и локализации (тело, ветвь, отросток) вне зависимости от типа медицинского учреждения (стационар, амбулатория, смешанное), а также и от методов лечения обычно находилась в пределах 4—5 недель для нижней или верхней челюсти и 4—6 недель при одновременных переломах. В табл. 1 приведены величины, характеризующие сроки лечения указанных переломов.

Таблица 1

Срок лечения неосложненных переломов

Срок лечения переломов лобных отростков верхней челюсти и скуловой кости находился в пределах 4 недель.

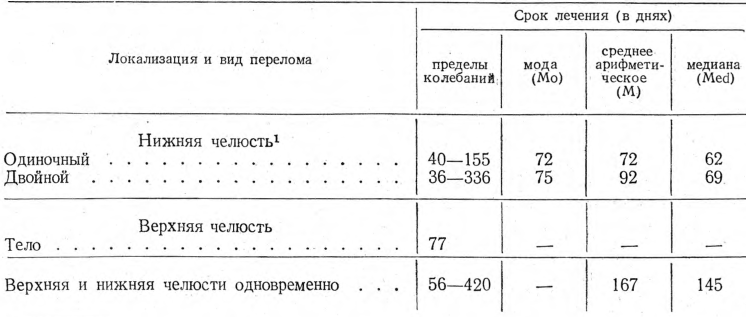

При осложненных переломах длительность лечения увеличивается в 2—3 раза (табл. 2). Лечение осложненных переломов в амбулаториях оказалось наиболее длительным. Как видно из табл. 2, выделяется группа челюстно-лицевых повреждений, требующих особенно продолжительного лечения, практически превышающего 10—12 недель (хронические остеомиелиты со свищами, обширные повреждения мягких тканей, септические состояния и пр.). В подобных случаях зачастую необходимо многоэтапное хирургическое лечение.

Таблица 1

Срок лечения осложненных переломов

1 При тройных переломах нижней челюсти и переломах верхнечелюстных отростков осложнений не зарегистрировано.

Исходы челюстно-лицевых повреждений были обычно благоприятными в функциональном и в косметическом отношении. Временное нарушение прикуса вследствие смещения нижней челюсти было отмечено

у 13 человек. В последующем в силу компенсаторных изменений (стирание бугров на зубах) и приспособляемости организма к пережевыванию пищи при небольшом смещении прикуса жевательная функция восстанавливалась. У 11 пострадавших, обследованных спустя полгода — год после травмы, констатировано нарушение болевой и тактильной чувст- -вительности в поврежденной области лица без нарушения функции жевания.

Среди других последствий отмечены: парез периферических ветвей лицевого нерва — у 7 потерпевших, слюнной свищ — у 1, атрезия носовых ходов—у 2, ограничение движения челюсти — у 9, деформация лица в связи с дефектом нижней челюсти — у 1 и скуловой кости — у 1, хронический остеомиелит — у 6, ложный сустав — у 3, резкое нарушение функции жевания — у 8 потерпевших. Эти последствия большей частью наблюдались в осложненных случаях со сроками лечения больше-10—12 недель.

Изучение динамики отдаленных последствий по материалам экспертизы трудоспособности в судебномедицинских комиссиях показало, что при переломах челюстных костей утрата общей трудоспособности в ближайшие 2—3 месяца после травмы, как правило, не превышает 10—30%. В последующем трудоспособность, полностью или частично восстанавливается.

Таким образом, можно сделать вывод, что характер клиники, исходов и отдаленных последствий неосложненных переломов челюстно-лицевых, костей соответствует критерию «длительное расстройство здоровья», упомянутому в ст. 109 УК РСФСР («менее тяжкое телесное повреждение»), согласно которому и должна оцениваться тяжесть подобных, травм. Использование этого же критерия рационально и при оценке тяжести переломов, осложненных гнойной инфекцией, но только в тех случаях, когда исходы их оказались благоприятными. Что касается челюстно-лицевых травм, требующих длительного многоэтапного хирургического лечения, при котором сроки его практически превышают 10—12 недель, т. е. обычные средние, характерные для осложненных переломов, то для оценки их тяжести было бы целесообразно ввести самостоятельный медицинский критерий, например: «Необходимость в длительном многоэтапном хирургическом лечении». Ввиду значительного ущерба здоровью в подобных случаях повреждения следовало бы квалифицировать как тяжкие.

Для значительно меньшего числа случаев показателем тяжести может быть признак «опасность для жизни» (шок, кровопотеря, асфиксия, тяжелое сотрясение мозга) и «расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть» (ст. 108, ч. 1 УК РСФСР — «тяжкое телесное повреждение»). Последний признак применим лишь при осложненных переломах, разумеется, в условиях проведения экспертизы по окончании лечения.

Анализ материалов, относящихся к травме зубов, позволяет выделить следующие виды повреждений: дефекты эмали, неполные травматические вывихи (сопровождающиеся теми или иными нарушениями связочного аппарата, нервно-сосудистого пучка), полные травматические вывихи, переломы различной локализации и комбинации этих повреждений. Чаще оказываются поврежденными 1, 2 или 3 зуба, что соответствует, ло нашим данным, 36,47, 35,30 и 15,29%,. В 8,82% случаев были повреждены 4 зуба и очень редко — большее их количество. В 92,35% случаев повреждаются фронтальные зубы, притом в 68,24%, — на верхней челюсти.

На основании анализа наблюдений и данных литературы мы пришли к выводу, что дефекты эмали и неполные травматические вывихи, -сопровождающиеся неосложненным периодонтитом или без такового, излечиваются обычно в срок от 7 до 12 дней; зубы сохраняются, функция жевания восстанавливается. В таких случаях применим критерий «кратковременное расстройство здоровья» (ст. 112, ч. 1 УК РСФСР — «легкие телесные повреждения»). Даже если острый периодонтит перешел в хроническую форму, что затягивает лечение, последнее обычно не превышает 4 недель.

Полные травматические вывихи или переломы различной локализации, ведущие, как правило, к потере зубов, рационально оценивать по признаку размера постоянной утраты общей трудоспособности. Поврежденные зубы могут быть замещены искусственными, что в какой-то мере компенсирует функциональный дефект акта жевания. Однако установка протеза и пользование им связаны с рядом неудобств: протез снижает чувствительность к прикосновению, температуре, вкусовым ощущениям, нарушает четкость речи. Обладатель его нуждается в последующем периодическом или даже постоянном врачебном контроле. Поэтому нельзя недооценивать последствия такой травмы и рассматривать утрату зубов как лишение организма человека малозначимой и легко «восстанавливаемой» протезом части жевательного аппарата.

В случаях утраты даже одного зуба, несомненно, возникают условия, ведущие к нарушению нормальной статики соседних зубов в форме конвергенции их коронок и к возникновению феномена Годона—Попова у антагониста, который исключается из акта жевания, а тем самым к нарушению всего жевательного аппарата. Мы полагаем, что такое состояние соответствует признаку «незначительной стойкой утраты трудо- ’ способности», упомянутому в ст. 112, ч. 1 УК РСФСР («легкие телесные повреждения»), согласно которому и должна оцениваться тяжесть подобной травмы.

Повреждения зубов у детей нужно приравнивать к аналогичному повреждению жевательного аппарата взрослого человека.

В заключение отметим, что индивидуальный подход к каждому случаю, предусматривающий обстоятельное клиническое исследование (включая рентгенологическое) совместно со стоматологом, и критический. анализ медицинской документации — наиболее правильный путь судебномедицинской экспертизы повреждений челюстно-лицевых костей и зубов.

Источник