Перелом мениска берцовой кости

23.07.2018

23.07.2018

Вероятность повреждений менисков и связок коленного сустава и особенности методики магнитно-резонансного обследования пациентов с импрессионно-раскалывающими переломами мыщелков большеберцовой кости

Повреждения коленного сустава занимают значимое место в структуре травматизма и составляют до 60 % от всех травм суставов и до 30 % от всех травм нижних конечностей

Обследовано 46 пациентов с внутрисуставными переломами мыщелков большеберцовой кости.

Проводились рентгенография, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Среди вариантов костных повреждений наиболее часто отмечали переломы мыщелков большеберцовой кости II и III типов по классификации Schatzker (II тип — n = 16; 35 %, III тип — n = 12; 26 %). Зависимость частоты повреждений внутрисуставных мягкотканных структур от типа переломов мыщелков большеберцовой кости рассчитывали по критерию Стьюдента. Чаще (p < 0,05) повреждаются при импрессионно-раскалывающих переломах латерального мыщелка (II тип) передняя крестообраз-ная связка, медиальный и латеральный мениски (26, 40 и 40 % соответственно) при переломах обоих мыщелков (V и VI типы) — 30, 13,3 и 40 % соответственно, чем при переломах медиального мыщелка.

Актуальность

Повреждения коленного сустава занимают значимое место в структуре травматизма и составляют до 60 % от всех травм суставов и до 30 % от всех травм нижних конечностей [4].

Среди всех внутрисуставных переломов нижних конечностей переломы мыщелков большеберцовой кости составляют 10–20 % [2]. При этом повреждения наружного мыщелка большеберцовой кости возникают значительно чаще, чем внутреннего, и составляют, по данным разных исследователей, от 73 до 90 % от внутрисуставных переломов мыщелков [1, 10]. По мнению многих авторов, 80 % повреждений при травме коленного сустава приходятся на мягкот-канные структуры [9, 13, 16].

Результаты лечения более половины больных неудовлетворительны, что приводит к раннему развитию деформирующего артроза коленного сустава, который у 29–50 % больных сопровождается возникновением стойких контрактур, а у 12–20 % — деформацией нижней конечности.

К развитию этих осложнений может при-вести несвоевременная и неточная диагностика повреждений коленного сустава [2, 15]. В последние годы внедряются новые методы лечения, такие, как малоинвазивный накостный остеосинтез специальными пластинами, артроскопическая санация сустава, артроскопическое восстановление связок, менисков и др.

Потребность современной хирургии —это своевременная, точная диагностика с полной характеристикой повреждений всех структур коленного сустава при таких травмах [4, 14].Все показания к оперативному вмешательству могут быть установлены в результате комплексного лучевого обследования больного.

Так, S. Yacoubian (2002) сообщил, что проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) у 52 больных привело к изменению представления о повреждениях у 21 %, а план лечения был изменен у 23 % пострадавших. Holt et al. (2007) устано-вили, что МР-диагностика таких пере-ломов привела к изменению диагноза у 48 %, план лечения был изменен у 19 % пострадавших.

При повреждениях коленного сустава рентгенологический метод диагностики является первичным. Количество фрагментов, их величина и форма, степень импрессии и смещения отломков по данным традиционной рентгенографии не в полной мере отражают реальную ситуацию. Импрессия суставной поверхности большеберцовой кости во многих случаях может остаться незамеченной. Рентгенологическая картина не соответствует интраоперационной в 92,6 % случаев [4].

Во многих странах проведение КТ вошло в стандарт предоперационной подготовки больных с импрессионно-раскалывающими переломами. Однако в литературе появились сообщения о том, что КТ-исследование в предоперационном периоде целесообразнее заменить магнитно-резонансной томографией, так как она позволяет с такой же точностью определить направление, степень смещения отломков и одновременно охарактеризовать повреждения внутрисуставных мягкотканных структур [10, 11, 17].

L. Kode et al. (1994) установили, что МРТ позволяет более точно определить степень смещения отломков и импрессии суставной поверхности большеберцовой кости. Это объясняется получением изображений в различных плоскостях сканирования. Кроме того, МР-визуализация суставных поверхностей мыщелков в разных плоскостях позволяет точно измерить не только глубину импрессии (вдавления) суставной поверхности, но и ее площадь и локализацию.

По данным разных авторов, сопоставление результатов МРТ и оперативных вмешательств позволило установить, что при МР-диагностике повреждений связок чувствительность составила 97,1 %, специфичность — 98,7 %, точность — 97,5 %; при повреждениях менисков: чувствительность — 91,6 %, специфичность –96,5 %, точность — 94,7 % [3, 12].

В литературе встречаются единичные работы, посвященные выявлению зависимости частоты повреждений связок и менисков от различных типов переломов мыщелков большеберцовой кости. Приводимые результаты противоречивы [2, 8].

Материалы и методы

Проанализированы результаты лучевых исследований 46 пациентов с внутрисуставными переломами мыщелков большеберцовой кости. Мужчин было 27, женщин — 19. Средний возраст больных составил 47 лет.

Всем пострадавшим было проведенотрадиционное рентгенографическое исследование и МР-исследование коленного сустава. КТ выполнена 44 пострадавшим. МРТ проводили на МР-томографах с индукцией магнитного поля 1,5 Тл и низкопольном томографе — 0,2 Тл (5 пострадавших) по специально разработанным методикам.

Получали МР-изображения, взвешенные по T1, T2 и протонной плотности (PD), с применением подавления МР-сигнала от жировой ткани (PD FS). Протокол исследования коленного сустава дополняли 3D последовательностями.

Для оценки достоверности частоты повреждений менисков и связок в зависимости от типов импрессионно-раскалывающих переломов применяли метод статистической проверки гипотез (t-критерий Стьюдента).

Результаты и их обсуждение

При изучении обстоятельств травм было установлено, что бытовую травму получили 7 (15,2 %) пострадавших, спортивную — 6 (13 %), 21 (45,6 %) человек пострадал в результате дорожно-транспортных происшествий, 11 (24 %) —в результате уличного травматизма, 1 (2,2 %) — производственного.

Данные о частоте типов повреждений мыщелков большеберцовой кости, выявленных при лучевом обследовании пострадавших, представлены в табл. 1.

Анализ результатов лучевых исследований показал (см. табл. 1), что чаще повреждался латеральный мыщелок — 69,6 % (рис. 1,

а, б), переломы медиаль-ного мыщелка диагностировали у 13 % (рис. 2), обоих — у 17,4%.

Преобладали импрессионно-раскалывающие переломы — 41,3 %. Импрессионных переломов было 32,6 %, раскалывающих — 8,7 %.

Более чем у половины больных внутрисуставные переломы сопровождались повреждением передней кресто-образной связки (ПКС) (56,5 %), у трети пострадавших отмечались разрывы менисков (32,6 % — медиального мениска, 21,7 % — латерального).

Частота повреждений мягкотканных структур при переломах латерального мыщелка представлена в табл. 2.

Большая часть повреждений связок и менисков происходила при импрессионно-раскалывающих переломах латерального мыщелка (см. рис. 1 а, б).

Так, при раскалывающих переломах разрывы передней крестообразной связки составили 38,5 % (рис. 3,а, б), большеберцовой коллатеральной — 62,5 %, латерального мениска — 40 %, медиального — 40 %.

При импрессионных переломах латерального мыщелка повреждения менисков и передней крестообразной связки встречались у пострадавших с глубиной импрессии более 4 мм.

Отмечено, что при переломах медиального мыщелка повреждения внутри-суставных структур встречались реже (табл. 3).

Полный разрыв передней крестообразной связки был диагностирован у 1 (7,7 %) пострадавшего. Разрыв латерального мениска был выявлен у 1 (10 %) пациента с импрессионным переломом медиального мыщелка. Переломы обоих мыщелков всегда приводили к повреждениям связок и/или менисков (табл. 4).

С высокой достоверностью (p < 0,05) установлено, что повреждения передней крестообразной связки встречались в несколько раз чаще при переломах латерального мыщелка, чем медиального. Так, при переломах латерального мыщелка полный разрыв передней крестообразной связки (см. рис. 3, а, б) выявлен у 11 (84,6 %) пострадавших, при переломах медиального мыщелка — у 1.

Было установлено, что существует закономерная зависимость частоты повреждений менисков от типов переломов мыщелков большеберцовой кости.

Так, разрывы медиального мениска (n = 13; 86,7 %) встречались достоверно чаще (p < 0,05) при переломах латерального мыщелка, чем при переломах медиального мыщелка (n = 1; 6,7 %). Часто встречались сочетанные повреждения внутрисуставных мягкотканных структур, при этом выявленная зависимость сохранялась. При разрывах менисков и передней крестообразной связки страдали коллатеральные связки.

Повреждения большеберцовой коллатеральной связки при переломах латерального мыщелка встречались в не-сколько раз чаще, чем при переломах медиального мыщелка. Так, частичный разрыв большеберцовой коллатеральной связки при переломах латерального мыщелка был выявлен у 7 (87,5 %) больных, при переломах обоих мыщелков — у 1 (12,5 %).

Полный разрыв большеберцовой коллатеральной связки выявлен у 1 больного с переломом обоих мыщелков. Была оптимизирована методика обследования пострадавших. МР-исследование проводили с условным разделением его на два этапа. Первоначально выполняли «ориентировочное» исследование по сокращенной стандартной методике с увеличением поля обзора до 350 ×190 мм. На втором этапе целенаправленно исследовали «зону интереса» при поле обзора ~ 150–170 ×190 мм, в оптимальных для исследуемых структур плоскостях.

Протокол исследо-вания коленного сустава дополняли 3D-последовательностями. При этом возникала возможность расчета объема импрессии суставной поверхности или дефекта костной ткани с использованием специального программного обеспечения.

По данным M. J. Gardner (2005), из-вестно, что в 32 % переломы проксимального метаэпифиза большеберцовой кости сопровождаются полными или частичными разрывами передней крестообразной связки [7]. По результатам нашего исследования передняя крестообразная связка была повреждена у 56 % пострадавших.

C. Y. Chang (2004) дока-зал, что переломы мыщелков большеберцовой кости в 49 % сопровождаются разрывами менисков [6], при этом 51,5 % приходится на переломы медиального мыщелка, 48,5 % — на переломы латерального мыщелка [5]. По нашим данным, мениски были повреждены у 54 % обследованных (4 % — при переломах медиального мыщелка, 72 % — при переломах латерального мыщелка).

Знание закономерностей повреждений мягкотканных структур при переломах различных типов позволяло целенаправленно исследовать «зоны» возможных патологических изменений связок и менисков. Сопоставление результатов МР- и КТ-исследований показало высокую эффективность МРТ в диагностике переломов.

Визуализация переломов облегчалась наличием гемартроза (симптом «затекания естественного контрастного вещества»). Количество костных отломков при переломах мыщелков большеберцовой кости, локализация, направление их смещения при МРТ определялись с такой же точностью, как при КТ.

Преимуществами МРТ являлись выявление «скрытых» переломов (повреждение костных балок губчатого вещества кости), оценка степени импрессии суставной поверхности. Рассчитывали не только глубину и площадь импрессии, но и ее объем.

Выводы

1. Существует закономерная зависимость повреждений внутрисуставных мягкотканных структур от типов переломов мыщелков большеберцовой кости. Достоверно чаще передняя крестообразная связка, медиальный и латеральный мениски повреждаются при импрессионно-раскалывающих переломах латерального мыщелка (II тип по классификации Schatzker) —26, 40 и 40 %, соответственно; при переломах обоих мыщелков (V и VI типы по Schatzker) – 30, 13,3 и 40 % соответственно, чем при переломах медиального мыщелка.

2. МРТ является оптимальным методом в диагностике повреждений связок и менисков коленного сустава при импрессионно-раскалывающих переломах мыщелков большеберцовой кости. Результаты МР-обследования пострадавших поз воляют диагностировать не только переломы мыщелков большеберцовой кости, но и детально охарактеризовать повреждения связок и менисков коленного сустава.

Федорова Н. С., Пчелин И.Г., Фокин В.А., Труфанов Г.Е

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова Минобороны России, кафедра рентгенологии и радиологии»

Список литературы

1.Воронкевич И. А., Кулик В. И. Особенности фиксации переломов мыщелков большеберцовой кости // Матер. науч. конф. «Актуальные проблемы травматологии и ортопедии». Н. Новгород, 2001. С. 149, 150.

2.Гладков Р. В.Совершенствование хирургической тактики при лечении больных с переломами мыщелков большеберцовой кости: Автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб., 2009. 34 с.

3. Каримов М. Ю., Янгуразова Д. Р., Каримбердиев М. К. Оценка клинической и лучевой диагностики внутрисуставных переломов коленного сустава // Укр. мед. часопис. 2009. Вып. 5. No 73. C. 76–83.

4.Рикун О. В., Шаповалов В. М. Повреждения коленного сустава у военнослужащих. СПб., 2000. 96 с.

5.Antti O., Mustonen I., Mika Koivikko P. MRI of acute meniscal injury associated with tibial plateau fractures: prevalence, type, and location musculoskeletal imaging // AJR. 2008. V. 191. P. 23–25.

6.Chang C. Y., Wu H. T., Huang T. F. Imaging evaluation of meniscal injury of the knee joint: a comparative MR imaging and arthro scopic study // Clin. Imaging. 2004. V. 28. P. 372–376.

7.Gardner M. J., Yacoubian S., Geller D. The incidence of soft tissue injury in ope-rative tibial plateau fractures. A mag-netic resonance imaging analysis of 103 patients // Orthop. Trauma. 2005. V. 19. P. 79–84.

8.Gill T. J., Moezzi D. M., Oates K. M. Arthroscopic reduction and internal fixation of tibial plateau fractures in skiing // Clin. Orthop. Rel. Res. 2001. V. 383. P. 243–249.

9.Maeseneer M., Shahabpour M., Van Roy P. MRI of cartilage and subchondral bone Л2008. V. 91. P. 6–13.

10.Mui W. L., Engelsohn E., Umans H. Comparison of CT and MRI in patients with tibial plateau fracture: can CT findings predict ligament tear or meniscal injury // Skelet. Radiol. 2007. V. 36. P. 145–151.

11.Mustonen A., Koivikko M., Lindahl J. MRI of acute meniscal injury associated with tibial plateau fractures: prevalence, type, and location // A. J. R. Am. J. Roentgenol. 2008. V. 191. No 4. P. 1002–1009.

12.Mustonen A.Imaging of knee injuries with special focus on tibial plateau fractures. Helsinki, 2009. P. 24–27.

13.Nirmal C., Tejwani M. D., A. Pramod. Staged management of high-energy proximal tibia fractures // Bull. Hospi-tal for Joint Diseases. 2004. V. 62. No 1. P. 62.

14.O’Donnell M., Stephen A., Campbell D. The skiers knee without swelling or instability, a difficult diagnosis: a case report // J. of Med. Case Repor. 2007. V. 11. P. 156–161.

15.Simone S. B., Dammis V., Bart W. MRI follow-up of posttraumatic bone bruises of the knee in general practice // Am. Roentgen Ray Soc. 2007. V. 2. P. 324.

16.Stoller D. W.Magnetic Resonance Imaging in Orthopaedics and Sports Medicine, 3rd Edition. Philadelphia: Lippincott

Williams & Wilkins, 2007.

17.Yacoubian S., Nevins R., Sallis J.Impact of MRI on treatment plan and fracture classification of tibial plateau fractures // Orthop. Trauma. 2002. V. 16. P. 632–637

Теги: большеберцовая кость

234567

Начало активности (дата): 23.07.2018 17:21:00

234567

Кем создан (ID): 989

234567

Ключевые слова:

импрессионно-раскалывающий перелом мыщелков большеберцовой кости, повреждения связок, менисков

12354567899

Источник

Перелом берцовой кости является частой травмой нижних конечностей у взрослых и детей. Область между коленным и голеностопным суставами образована голенью. Она состоит из сочленения большой и малой берцовых костей, которые являются основой костного скелета. Нарушение его целостности может быть на любом уровне.

Чаще всего травматической поломке подвергается большеберцовая кость. Травма только малой кости встречается редко.

Анатомия берцовой кости

Берцовые кости имеют трубчатое строение, очень прочные, способные выдерживать большие нагрузки. Верхний отдел большеберцовой кости имеет конфигурацию треугольника с четкими краями и 2 мыщелками (утолщениями). На них находятся суставные поверхности, сочленяющиеся с бедренной костью и образующие с коленной чашечкой сложный коленный сустав.

Суставная поверхность на латеральном мыщелке сочленяется с головкой малоберцовой кости. Верхний отдел большеберцовой кости имеет бугристую поверхность, которая служит для прикрепления связок и мышц конечности.

Ее нижний отдел принимает участие в образовании голеностопного сустава и на внутренней стороне образует медиальную лодыжку. Тонкая малоберцовая кость в своем нижнем отделе образует латеральную лодыжку, которая, как и головка, выступает кнаружи и хорошо пальпируется.

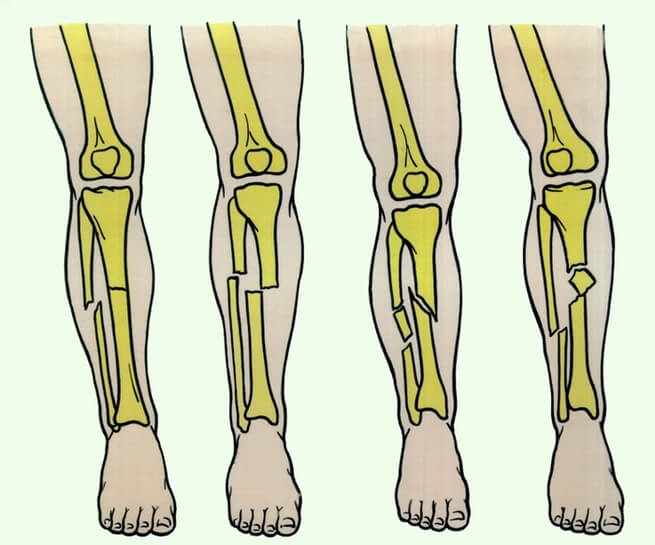

Разновидности переломов

Главная опорная функция принадлежит большой берцовой кости. Малая кость практически не несет осевой нагрузки, но ее значение заключается в формировании коленного и голеностопного суставов. В зависимости от мощности удара, повреждение голени может быть в одностороннем или двухстороннем порядке.

В зависимости от местоположения дефекта, его характера и количества костных фрагментов, в клинической травматологии выделяют следующие виды нарушений целостности голени:

- единичные и множественные переломы;

- прямые, косые и спиралевидные;

- ровные и оскольчатые переломы;

- со смещением и без смещения;

- открытые и закрытые повреждения;

- внесуставные и внутрисуставные переломы;

- одной или обеих костей голени на разном уровне — повреждение мыщелков большеберцовой кости или перелом головки и шейки малой берцовой кости – это ее верхняя часть. Переломы лодыжек – это низ голени.

От характера дефекта кости зависит вид медицинской помощи, продолжительность лечения и сроки восстановления здоровья.

Клиническая картина

Симптоматика при травме голени всегда ярко выражена. Поражение одного или другого скелетного образования имеет свои нюансы. Независимо от вида и места перелома голени, выделяют следующие общие симптомы при нарушении целостности костной ткани:

- сильный болевой синдром;

- быстрое нарастание отечности нижней конечности;

- изменение окраски кожных покровов;

- отсутствие активных движений в пораженной конечности;

- крепитация обломков кости при попытке движения ногой;

- деформация пораженной конечности.

Появление таких симптомов после травмы всегда говорит о переломе голени. Дифференцировать поражение одной берцовой кости от другой, помогает определенная клиника, характерная для каждой кости.

При травме малой берцовой кости

Травматический дефект малоберцовой кости сопровождается определенными клиническими проявлениями. Наряду с общими симптомами, характерными для перелома голени, проявления травмы малой берцовой кости наблюдаются в следующем виде:

- боль в области перелома вследствие дефекта надкостницы с иррадиацией в голеностопный сустав;

- нарушение чувствительности кожных покровов по наружной поверхности голени и стопы вследствие травмирования малоберцового нерва при переломе шейки и головки малой берцовой кости. При обширном дефекте нервных волокон отмечается парез мышц стопы, при котором отсутствуют движения в ней;

- появление гематомы в месте перелома через определенный промежуток времени;

- возможна деформация конечности при смещении костных обломков.

Так как основную опорную функцию ноги берет на себя большеберцовая кость, мышечный каркас в ее области значительно выражен. Перелом малой берцовой кости без смещения позволяет наступать на сломанную конечность, но боль при этом будет усиливаться.

При травме большой берцовой кости

При переломе большеберцовой кости, кроме резкого болевого синдрома, наблюдаются следующие проявления травмы:

- деформация и укороченность голени;

- аномальное расположение стопы по отношению к коленному суставу;

- патологическая подвижность кости и крепитация обломков при пальпации конечности;

- быстрое нарастание отечности голени;

- обломки костей в ране при открытом переломе;

- наличие подкожной гематомы при косом или спиральном виде перелома.

Часто в практике встречаются сочетанные переломы большой и малой берцовых костей. Визуальный осмотр позволяет поставить предварительный диагноз повреждения голени. Уточнение диагноза проводится с помощью аппаратных методов обследования.

Диагностика

Травма голени требует уточнения некоторых деталей повреждения костной ткани, которые произошли вследствие перелома. Это его вид, наличие смещения, количество костных осколков, имеется или нет заинтересованность сустава. На все эти вопросы дает ответ дополнительное инструментальное обследование.

Чаще всего уточняется диагноз следующими методиками:

- рентгенография голени в 2 проекциях;

- МРТ – при наличии оскольчатого перелома или в области мыщелков;

- электромиография – при повреждении малоберцового нерва.

После диагностики и установления вида перелома назначается лечение.

Правила оказания первой помощи

Перелом ноги может быть простым или сложным по клиническим проявлениям, что может создавать значительные проблемы в восстановлении ее функции. Важным моментом является предупреждение развития осложнений травмы.

Если сломаны берцовые кости, первая помощь оказывается сразу после получения травмы с целью улучшения состояния пациента при транспортировке его в лечебное учреждение. Объем первой помощи до приезда медиков будет складываться из следующих мероприятий:

- пострадавшего уложить, ограничив подвижность поврежденной конечности;

- освободить травмированную голень, разрезав одежду и максимально осторожно сняв обувь;

- обеспечить холод на конечность и прием внутрь обезболивающего препарата;

- при открытой раневой поверхности осторожно очистить ее от грязи и посторонних предметов;

- при кровотечении вследствие открытой травмы голени наложить жгут с указанием его времени;

- закрепить поврежденную ногу имеющимися твердыми предметами (доски, ветки, картон).

Правильно проведенная первая помощь пострадавшему, дает возможность минимизировать развитие осложнений и предотвратить ухудшение здоровья пациента.

Методы и средства лечения

В зависимости от вида перелома и его сложности лечебные мероприятия могут проводиться различными методами. Выбор методик зависит не только от вида нарушения целостности кости, но и от состояния пациента и его возраста.

Консервативные методы

Консервативная терапия в практической травматологии находит широкое применение с включением в себя следующих методик:

- метод фиксации – проводится репозиция (сопоставление) костных фрагментов под местным или общим обезболиванием и последующим наложением гипсовой повязки;

- тракционный метод – делается скелетное вытяжение, то есть осуществляется медленная репозиция частей кости с последующим наложением гипса.

Эти методики находят свое применение, если травма кости случилась без смещения или отломки легко совмещаются. Этот метод показан при переломе головки и шейки малоберцовой кости, а также при поперечных переломах голени с небольшим смещением.

Хирургическое лечение

Назначение операции при переломах костей голени имеет следующие показания:

- отсутствие возможности проведения закрытой репозиции костных отломков;

- невозможность удержания фрагментов кости в нужном положении;

- опасность обширного повреждения тканей, нервов и сосудов костными обломками;

- открытые переломы;

- интерпозиция тканей.

Оперативное вмешательство по вправлению костных отломков выполняется с применением дополнительных методов фиксации, то есть с применением остеосинтеза.

Медикаментозная терапия

Лечебные мероприятия при переломах голени обязательно включают в себя медикаментозную терапию, которая позволяет предупредить осложнения, активизировать восстановление костной ткани, улучшить общее самочувствие больных. В группы медикаментов, применяемых при лечении переломов костей голени, входят:

- препараты с хондроитином – содержат основные элементы хрящевой ткани и назначаются на этапе формирования костной мозоли;

- антибиотики – предотвращают развитие вторичной инфекции и назначаются при открытых раневых поверхностях или хирургическом вмешательстве;

- обезболивающие препараты – устраняют болевой синдром и улучшают общее состояние пациентов;

- противовоспалительные средства – снимают отечность, устраняют воспалительные явления;

- препараты с кальцием и витаминно-минеральные комплексы – способствуют лучшей регенерации костной ткани;

- иммуностимулирующие средства – повышают защитные силы организма;

- средства наружного применения, которые назначаются при снятии гипсовой повязки.

Такая комплексная медикаментозная терапия позволяет сократить срок выздоровления после перелома костей голени.

Без смещения

Переломы большеберцовой или малоберцовой кости без смещения являются частой травмой нижних конечностей. Это наиболее легкий вариант травмы голени. Лечебные мероприятия проводятся консервативно и включают в себя наложение гипсовой повязки. В зависимости от места повреждения различают следующие переломы без смещения:

- перелом мыщелков большеберцовой кости;

- переломы диафиза костей голени, которые могут быть в верхней, средней и нижней трети костной ткани. Более продолжительно зарастают переломы в нижней трети голени, так как эта область большеберцовой кости покрыта сухожилиями. Плохо развитая кровеносная сеть приводит к скудному питанию тканей.

При таком виде травмы гипсовая костная ткань регенерирует в течение 2-2,5 месяцев с момента перелома, а через 3-3,5 месяца восстанавливается трудоспособность.

Со смещением

Перелом голени со смещением может быть сложной или относительно легкой травмой. Это зависит от наличия открытой раневой поверхности, количества костных обломков, степени смещения фрагментов кости. Лечение такой травмы проводится поэтапно, которое включает в себя:

- репозицию (совмещение) обломков с приданием костям анатомического положения при наличии простого единичного перелома со смещением, репозиция выполняется закрытым путем. Большое смещение и наличие множественных осколков требуют оперативного вмешательства;

- фиксация обломков – применяются различные приспособления. Фиксация единичного перелома может осуществляться снаружи. Множественные переломы или сильное смещение фиксируется изнутри различными методиками;

- иммобилизация – гарантию правильного срастания костей обеспечивает иммобилизация гипсовой повязкой или компрессионно-дистракционными аппаратами;

- реабилитация – для восстановления функции нижней конечности применяется ЛФК, массаж, физиотерапевтические процедуры.

Такой подход к лечению позволяет восстановить утраченную функцию нижней конечности в максимально сжатые сроки.

Стержень

Совмещение фрагментов костных обломков, то есть репозиция, проводится при сложной травме большеберцовой кости в ходе оперативного вмешательства. Одной из применяемых методик является внутрикостный остеосинтез, когда в ходе операции в канал большой берцовой кости вводится стержень. Он позволяет фиксировать обломки костей, что дает хорошие результаты в срастании поврежденной кости.

Пластина

При переломе голени со смещением травматологи практикуют операцию с применением титановых пластин. С их помощью костные осколки закрепляются в правильном анатомическом положении, которые извлекаются через год. Данная методика применяется значительно реже по сравнению с другими видами остеосинтеза, так как тяжелее переносится пациентами вследствие значительной травмы мягких тканей. Иногда пластина остается внутри на всю жизнь, особенно у возрастных пациентов.

Шурупы

Оперативное вмешательство при переломе лодыжки происходит с фиксацией межберцового синдесмоза с помощью позиционного винта. Данное изделие, применяемое в остеосинтезе, изготовлено из специального сплава, не вызывающего реакцию отторжения организма. Полное удаление фиксирующего средства происходит через 12 месяцев с момента операции.

Аппарат Илизарова

Установка аппарата проводится при любых сложных переломах берцовых костей, открытых многооскольчатых травмах в сочетании с раздробленностью суставов. Он позволяет надежно фиксировать перелом для правильного срастания костей.

Фиксация осколков происходит с помощью 2 спиц, устанавливаемых над переломом, которые фиксируются на кольцах. В них проходят штанги для регулирования расстояния. Применение аппарата Илизарова ускоряет процессы заживления и правильного сращения фрагментов костей.

Реабилитация

Длительный период обездвиженности нижней конечности приводит к негативным явлениям в виде атрофии мышц, застойным явлениям, нарушениям питания тканей. Восстановить функцию конечности можно с помощью специальных мер реабилитации, которые предполагают достижение следующих целей:

- устранение атрофии мышц бедра и голени;

- повышение мышечного тонуса и улучшение питания тканей;

- устранение отечности и застойных явлений;

- устранение контрактуры и увеличение подвижности коленного и голеностопного суставов.

Четкое выполнение всех рекомендаций специалиста в периоде реабилитации позволит вернуть травмированной конечности утраченную функцию.

Общие правила

Чтобы реабилитационный период, при повреждении малоберцовой кости вследствие перелома прошел гладко, и восстановление функции произошло в полном объеме, необходимо соблюдать следующие правила:

- быть последовательным в выполнении плана реабилитации;

- методы восстановления здоровья должны быть комплексными;

- лечебные мероприятия должны быть непрерывными.

Соблюдение этих правил от момента получения травмы и хождения в гипсе до окончания восстановительного периода, позволит пройти реабилитацию в ускоренном темпе и с полным выздоровлением.

Медикаменты

Медикаментозное лечение в процессе реабилитации проводится по рекомендации специалиста. В этот период показан прием лекарственных средств, для внутреннего употребления, таких как:

- витаминно-минеральные комплексы;

- иммуномодуляторы;

- средства для лучшей регенерации костной ткани;

- обезболивающие средства.

Препараты для наружного применения показаны для улучшения трофики, снятия болевого синдрома в суставах, повышения тонуса в мышцах за счет улучшения кровообращения. Наиболее популярными средствами являются:

- мазь Диклофенак;

- гель Кетонал;

- гель Нурофен.

Медикаментозное лечение в период реабилитации является дополнением к другим видам восстановительного лечения.

Физиопроцедуры

Физиотерапевтические процедуры при нарушении целостности костей голени играют большую роль в процессе восстановления утраченной функции конечности. Назначаются они после снятия гипса в следующем виде:

- электростимуляция атрофированных мышц голени;

- ультразвук, стимулирующий появление новой капиллярной сети;

- лазеротерапия для стимуляции процессов восстановления костной ткани.

Физиотерапевтические процедуры проводятся курсами по назначению врача.

Массаж и лечебная физкультура

ЛФК и массаж являются основными процедурами в процессе реабилитации конечности после перелома. Лечебная гимнастика назначается индивидуально и проводится врачом ЛФК с учетом характера деформированной конечности и общего состояния пациента. Разрабатывается специальный комплекс упражнений, который в дальнейшем выполняется в домашних условиях самостоятельно.

Массаж проводится курсом в количестве 10 процедур только специалистом в комплексе с ЛФК. Через 3 месяца курс массажа повторяется, лечебная гимнастика проводится постоянно. Комплекс упражнений может расширяться и усложняться в зависимости от общего состояния пациента и результата реабилитации.

Народные средства

Для лучшего и ускоренного срастания костей при их переломе, применяются средства народной медицины, которые включают в себя различные рецепты. Наиболее часто применяемыми являются:

- яичная скорлупа в виде порошка с лимонным соком, применяя по чайной ложке 1–2 раза в день в течение месяца;

- ванночки из отвара пихтовых веток;

- настой календулы для внутреннего употребления;

- мумие с розовым маслом для внутреннего и наружного употребления.

Применять рецепты народной медицины необходимо только после консультации врача и в комплексе с физиотерапевтическими и медикаментозными процедурами.

Правильно проведенное лечение перелома берцовых костей во всех периодах заболевания способствуют быстрому восстановлению здоровья и трудоспособности.

Источник