Перелом наружной пластинки лобной кости

Распознавание неполных переломов очень затруднительно, необходимы хорошего качества прицельные снимки. Чаще страдает внутренняя костная пластинка, так как при давлении извне она подвергается большему растяжению, чем наружная костная пластинка. Выявить перелом внутренней костной пластинки и внедрение костных отломков ее в полость черепа удается лишь на очень точно сделанных касательных снимках места травмы. В практической работе при подозрении на перелом внутренней костной пластинки следует производить несколько касательных снимков с очень небольшим смещением головы, ориентируясь на кровоизлияние и припухлость мягких тканей или локальную болезненность. К месту травмы целесообразно подвести небольшой металлический стержень типа спицы, кончик которого упирался бы точно в зону предполагаемого повреждения, укрепив его в нужном положении с помощью мешочков с песком. Правильная ориентация спицы по отношению к кости показывает на правильно произведенный касательный снимок зоны травмы.

Неполные линейные переломы, когда трещина захватывает не всю толщу кости, а только одну из костных пластинок, могут быть выявлены лишь на очень хороших структурных снимках места травмы. Однако в большинстве случаев переломы этого типа остаются нераспознанными.

Среди полных переломов костей черепа различают трещины, оскольчатые и дырчатые переломы п их сочетание.

Большинство переломов составляют трещины. Трещины дают четкие, резкие, местами раздваивающиеся полосы просветления. Есть 5 рентгенологических симптомов трещин: прозрачность, зигзагообразность, прямолинейность, узость просвета и симптом раздвоения. Рентгенологическое изображение трещины зависит от соотношения между плоскостью линейного перелома и плоскостью пучка рентгеновых лучей. Если они совпадают, то на снимке получается четкое, яркое, неразделяющееся изображение трещины— возникает так называемый симптом прозрачности. Если же плоскость центрального пучка рентгеновых лучей располагается под углом к плоскости линейного перелома, то симптом прозрачности исчезает, возникает изолированное изображение трещин наружной и внутренней костной пластинки, на снимке появляются две тонкие, значительно менее прозрачные полоски просветления, переплетающиеся друг с другом—получается так называемый симптом раздвоения, очень характерный для трещин. Рентгенологическое изображение трещины всегда включает в себя участки четкой монолитной полосы просветления и участки раздвоения этой полосы с потерей прозрачности. Трещина обычно не имеет плавных закругленных изгибов, отдельные участки ее, как правило, располагаются под некоторыми углами друг к другу. При выраженной зигзагообразности наблюдается так называемый «симптом молнии».

Трещины необходимо дифференцировать с артериальными бороздами, с каналами диплоических вен, с венозными синусами и с изображениями черепных швов. Борозды оболочечных артерий имеют типичное расположение, дихотомическое деление, постепенное истончение к периферии; края их, особенно в базальном отделе, в отличие от краев трещины, представляются уплотненными. Каналы диплоических вен менее прозрачны, имеют плавные изгибы, образуют звездчатые фигуры. Одиночные диплоические каналы чешуи лобной кости часто направляются к одной из пахионовых ямок. Борозды венозных синусов имеют типичное расположение, широкий просвет и склерозированные края. Иногда трудно бывает отличить трещину от изображения черепных швов, особенно ламбдовидного, когда в шве имеются вставочные вермиевы косточки или чешуя затылочной кости разделяется дополнительными швами. В этих случаях образуется много добавочных пересекающихся линий, очень похожих на трещины. Такие случаи требуют дополнительных снимков с направлением плоскости центрального луча под разными углами к плоскости шва. Снимки следует делать симметрично с обеих сторон. Кроме того, следует сделать снимок затылочной кости и большого затылочного отверстия. Иногда па прямых рентгенограммах трещину может симулировать чешуйчатый шов (между височной и теменной костями). Рассматривая снимки больных, перенесших травму головы, всегда надо помнить об этой анатомической особенности.

Оскольчатые переломы возникают при тяжелых травмах, например, при транспортных катастрофах, при падении с высоты. Образуется много костных отломков и трещин, расходящихся в разных направлениях от места повреждения. Часть костных отломков смещается в полость черепа, значительно повреждая мозговое вещество.

Разновидностью оскольчатых переломов являются вдавленные переломы; встречаются они при закрытых травмах, ушибленных и рубленых ранах. Поврежденный участок прогибается в полость черепа и разделяется на несколько отломков. Область перелома приобретает вид конуса. Возникает так называемый импрессионный перелом, при котором целость твердой мозговой оболочки, как правило, нарушается.

При ударе тупым предметом может образоваться другой тип вдавленного перелома — депрессионный перелом, когда полностью отделяются и целиком смещаются в полость черепа один или несколько костных отломков. Смещаются они неглубоко, обычно не более чем на толщину поперечника соответствующей черепной кости. Твердая мозговая оболочка при этих переломах большей частью не повреждается. Дырчатые переломы являются следствием огнестрельных ранений черепа и обычно легко распознаются на снимках. Однако при малых размерах дырчатых дефектов уловить их бывает трудно, помогают касательные снимки, на которых выявляется отсутствие или истончение внутренней костной пластинки или смещение ее внутрь. В области наружной костной пластинки изменений на рентгенограммах иногда не видно. Дырчатые дефекты в костях черепа нужно дифференцировать с пахионовыми ямками.

Кроме нарушения непрерывности формы и структуры черепных костей, к прямым симптомам переломов относится травматическое расхождение черепных швов. Расхождение черепного шва обычно происходит па небольшом участке, чаще на стороне травмы. Понятно, что расхождение шва может быть только у молодых людей, у которых не закончен процесс синостозирования швов.

Кроме указанных прямых рентгенологических признаков переломов черепа, существуют несколько косвенных симптомов переломов.

К ним относятся снижение прозрачности воздухоносных пазух и появление воздуха в полости черепа и в его покровах. Снижение прозрачности придаточных пазух носа и ячеек сосцевидных отростков может явиться следствием кровоизлияния в результате нарушения целости их стенок. Однако этот симптом может иметь диагностическое значение лишь в том случае, если твердо известно, что до травмы прозрачность пазух не была нарушена. Обнаружение воздуха в полости черепа (пневмоцефалия) и подкожная эмфизема также связаны с переломами стенок придаточных пазух носа.

Слизистая оболочка пазух может образовывать клапанный аппарат, который дает возможность воздуху свободно поступать в полость черепа и препятствует его выхождению обратно. Возникают воздушные пузыри над и под твердой мозговой оболочкой или в веществе мозга, иногда воздух может попадать и в желудочки. Пневмоцефалию нужно дифференцировать с пузырями газа, возникающими в области абсцесса. Однако при пневмоцефалии газ в полости черепа обнаруживается в первые дни после травмы, а затем постепенно рассасывается, образование же абсцесса в веществе мозга относится к позднему периоду после ранения.

Источник

— 1991.

Письмо Главного судебно-медицинского эксперта Минздрава РСФСР № 2756/04-02 от 11 декабря 1991 г. «Морфологические особенности повреждений костей свода черепа у детей при травме твердыми тупыми предметами»

Судебно-медицинских работ, в том числе методического плана, касающихся изучения особенностей, свойств и характера повреждений костей черепа у детей направленных на установление механизмов травмы явно недостаточно. Между тем, известно, что повреждения растущей кости в силу ее анатомофизиологических и гисто-химических особенностей строения отличаются от повреждений зрелой кости. В связи с изложенным, представляется целесообразным изложить некоторые практические рекомендации по диагностике повреждений костей свода черепа у лиц детского возраста при ударных воздействиях твердого тупого предмета с широкой травмирующей поверхностью.

Методика выделения и исследования костей свода черепа

Рассечение и отделение мягких тканей головы, выделение свода черепа, головного мозга, а так же удаление твердой мозговой оболочки производится по общепринятым методикам. Перед распилом черепа рекомендуется предварительная оценка имеющихся повреждений. При обширных повреждениях, когда имеется большая подвижность костных фрагментов, распил необходимо производить ручной пилой. Это делается для исключения образования дополнительных повреждений в области краев и поверхностей имеющихся переломов кости. В тех случаях, когда повреждения кости располагаются в зоне распила, традиционный уровень разделения костей свода и основания черепа следует изменить, обходя повреждение.

Для полного и детального изучения имеющихся повреждений рекомендуем предварительную обработку костей.

Очищенные от мягких тканей кости свода черепа помещают в теплую проточную воду на 20-30 минут. При этом, поверхностные слои губчатого вещества по краям распила и в области переломов освобождаются от крови. Затем кости свода черепа высушивают при комнатной температуре. Таким образом, через 10-15 часов получают костные препараты, пригодные для всестороннего изучения имеющихся на них повреждений.

После подсушивания костей, невидимые невооруженным глазом на вскрытии мелкие трещины и концевые части переломов проявляются в большей степени и становятся доступными для исследования. Это обстоятельство объясняется расхождением поверхностей изломов за счет высыхания коллагена кости.

Наряду с общеизвестными методами макроскопической, микроскопической диагностики (стереомикроскопия), векторографического анализа, методами научной фотографии целесообразно применять методы макро и микроскопической фрактографии (бинокулярный микроскоп, увеличение х8 и х16 ).

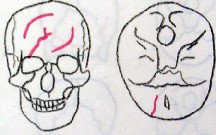

Рис. 1 — перелом; 2-граница распила в зоне перелома.

Прежде, чем приступать к изучению поверхностей изломов, кости и сами поверхности переломов необходимо подготовить. Когда имеется разделение кости на фрагменты, при необходимости, выпиливают костные блоки, отступя от поверхности перелома на 1,5-2,0 см. Это необходимо для удобства изучения образца на предметном столике микроскопа. (Рис. 1)

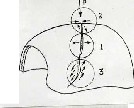

В случаях, когда нет окончательного разделения кости на фрагменты, для исследования поверхности изломов (трещин) вначале производят так называемое раскрытие трещины.

В первую очередь определяют конец трещины путей прокрашивания поверхности кости спиртовым раствором йода. Красящее вещество, попадал в трещину, распространяется по всей ее длине и невидимые до этого концевые участки трещины становятся четко различимы. Только после этого приступают к выпиливанию блоков. Распилы проходят вдоль трещины, в 1,5-2,0 см от нее, а в области конца перпендикулярно трещине, на расстоянии 0,4-0,5 см от ее конца. Такое расположение распилов исключает повреждение поверхностей изломов. Предварительно промаркировав тушью конец трещины и продолжив распилы, соединив их через неповрежденную кость на расстоянии 0,4-0,5см от ее конца, образовавшуюся костную перемычку (зона долома) между краем распила и концом трещины доламывают вручную. Таким образом, имеется возможность исследовать только поверхность излома и не принимать во внимание зону долома. (Рис. 2)

Изучаемые фрагменты кости и полученные блоки обезжиривают в ацетоне в течении 2-3 часов, затем промывают в проточной воде 0,5 часа и высушивают при комнатной температуре. Для выявления особенностей рельефа поверхности и устранения бликов при фотографировании и осмотре на излом наносят мелкодисперсную сажу (продукт горения резины), или наносят с помощью мягкой кисточки красящее вещество (раствор йода и др.). После этого приступают к изучению поверхностей изломов в косопадающем свете с использованием стационарного осветителя микроскопа или переносного осветителя (0И-19 и др.).

Механизм образования и морфологические особенности повреждений костей свода черепа

В зависимости от свойств травмирующего предмета, области травматизации, а также энергии внешнего воздействия и других факторов, повреждения костей свода черепа можно разделить на локальные (возникшие в зоне контакта с травмирующим предметом) и конструкционные (образовавшиеся за пределами контактной зоны).

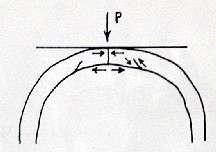

Локальные повреждения (контактные). При воздействии твердого тупого предмета с широкой плоской травмирующей поверхностью, в месте его приложения кость прогибается вовнутрь. Во внутренней костной пластинке, в зоне контакта, возникают растягивающие напряжения, а на наружной поверхности кости сжимающие усилия. Таким образом, разрушение зарождается во внутренней компактной пластинке (разрывные трещины) и распространяется через толщу кости к наружной костной пластинке. Вследствие большой пластичности детской кости, наружная компактная пластинка зачастую не разрушается, однако при этом кость может прогибаться на значительную глубину (локальный изгиб).

При возрастании энергии удара некоторые трещины и переломы выходят за пределы зоны контакта с травмирующим предметом.

В месте травматического воздействия в большей степени повреждается внутренняя костная пластинка. Трещины ее отличаются разнообразием по форме, размерам и направлению распространения. При различных направлениях удара трещины имеют наиболее типичные для конкретных условий траектории, по отношению к месту приложения силы.

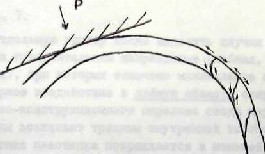

Края описываемых трещин ровные, иногда имеют несколько крупноволнистый контур. В тех случаях, когда кость в месте травматического воздействия имеет относительно большую толщину и хорошо выраженный губчатый слой, края трещин ровные, плоскость разрушения ориентирована перпендикулярно по отношению к поверхности кости. По периферии проекции зоны контакта с твердым тупым предметом, на внутренней костной пластинке встречаются трещины с крупно волнистым контуром при этом они иногда принимают дугообразную форму, вогнутая сторона которой обращена к центру контакта. Плоскость излома их скошена к центру контактной зоны. (Рис. 3)

Поверхность излома центральных, преимущественно линейных трещин внутренней пластинки, макроскопически имеет крупнозернистую поверхность, характерную для разрыва. Поверхность излома трещин периферических участков области приложения силы с рельефом характерным для комбинации сдвига и разрыва.

При распространении разрушения на наружную компактную пластинку формируются локальные переломы кости. Края излома приобретают здесь неровный, мелкозубчатый характер. На черепах детей в возрасте 8-14 лет иногда образуются участки выкрашивания компактной пластинки, а также формируются мелкие, краевые костные отломки. Поверхность выкрашивания шероховатая, без четкого рисунка в виде возвышений костной ткани направленных в различных направлениях, которые местами отогнуты от края излома.

Отгибание краевых участков компактного слоя наблюдается преимущественно в возрастной группе 1-3 года. Кроме того, на наружной поверхности, в проекции трещины (трещин) внутренней костной пластинки, встречается своеобразное желобовидное углубление без макроскопически различимого разрушения кости.

Если зона непосредственного воздействия твердого тупого предмета проецируется на черепной шов, то в ряде случаев возникает его вспучивание.

Анализ локальных (контактных) разрушений показал, что, чем несовершеннее в своем биологическом развитии кость, тем в большей степени ее деформации приобретают пластический компонент. Вследствие этого начинают преобладать такие виды повреждений, как желобовидное углубление наружной костной пластинки и появление отогнутых участков края перелома, в отличие от выкрашивания его на черепах более старшего возраста.

Конструкционные повреждения по механизму образования и направлению распространения были разделены на меридиональные и экваториальные.

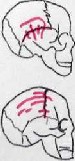

Повреждения в меридиональном направлении. При воздействии травмирующей силы на свод черепа происходит его уплощение. На отдалении от места приложения силы, где концентрируются растягивающие усилия в экваториальном направлении, возникает разрыв костной ткани, который распространяется как к зоне внешнего воздействия, так и в противоположную сторону. При этом в генезе развития разрушения начинает возрастать роль касательных напряжений, что отражается на морфологии перелома. Это, в свою очередь, обуславливает то обстоятельство, что на протяжении меридионального перелома можно выделить три зоны. (Рис. 4)

Рис.4. 1- зона зарождения перелома; 2 — зона распространения перелома к месту удара; 3 — конечный отрезок перелома.

Зона зарождения перелома (1). Характеризуется прямолинейным, коротким участком траектории перелома, с ровными, отвесными краями. Поверхность излома представлена плоским шероховатым рельефом в виде разнообразной формы возвышений и углублений костной ткани, вершины которых ориентированы перпендикулярно или близко к 90°, по отношению к поверхности излома.

Конечный отрезок перелома от места его возникновения (зона 3):

Траектория перелома начинает принимать крупноволнистую форму, края перелома на некоторых участках со ступенчатыми выступами, от основания некоторых из них отходят параллельно или под некоторым углом к краю, поверхностные трещины наружной и внутренней компактных пластинок. Плоскость излома располагается под острым углом к поверхности кости. Чем отдаленнее от зоны зарождения перелома, тем в большей степени выражена скошенность плоскости излома. Неровности поверхности излома располагаются под углом, местами формируя уступы костной ткани, образуя рельеф в виде ступенек.

Морфологические особенности 2 зоны перелома в направлении к области травмирующего воздействия, так же как в зоне З формируются под воздействием нарастающих касательных напряжений. Однако, в процессе приближения трещины к месту воздействия силы, на ее формирование оказывают влияние сжимающие напряжения, расположенные в зоне травматического воздействия. Траектория перелома приобретает извилистый характер. Края излома, в непосредственной близости к месту контакта с твердым тупым предметом, мелкозубчатые. Скошенность плоскости перелома менее выражена, чем в зоне 3. На поверхности излома неровности, уступообразные возвышения костной ткани, располагаются более хаотично, без четкого рельефа, что также подтверждает сложное взаимодействие деформаций растяжения, сжатия и сдвига.

В случаях, когда меридиональный перелом распространяется в зону контакта с травмирующим предметом, на наружной компактной пластинке, по краям излома, может образовываться выкрашивание костной ткани. В зоне 2 меридионального перелома, как уже указывалось, вследствие преобладания сдвигового характера разрушения, могут образовываться козырькообразные нависания наружной костной пластинки одного из краев перелома и даже ее отломы. При сопоставлении краев перелома он может ошибочно принят за выкрашивание кости (как признак места травматического воздействия). Однако, поверхность указанного дефекта компактного слоя отличается тем, что вместо шероховатости без четкого рисунка (выкрашивание в месте воздействия т.т.п.), регистрируют уступообразные возвышения в виде ступенек. Иногда рельеф характеризуется слоистостью рисунка, в виде наложения одного пласта костной ткани на другой.

При различных направлениях удара и в зависимости от анатомических областей травматизации степень выраженности описанных зон меридионального перелома может быть неодинакова, однако, во всех случаях они имеются. Таким образом, нахождение описанных зон перелома в меридиональном направлении дает основание судить не только о характере общей деформации черепа, но помогает ориентировать в отношении места зарождения перелома и области травматического воздействия.

При ориентации локальных переломов в меридиональном направлении, а также при образовании аналогичных повреждений при воздействии предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, на протяжении их обнаруживают только две зоны зона зарождение (берущая начало их области удара) и зона распространения перелома.

Характерными для детского возраста являются повреждения костей свода черепа в экваториальном направлении, отличающиеся от аналогичных повреждений у взрослых тем, что они механизмом образования не связаны с меридиональными переломами и могут возникать изолировано от них. В генезе данных повреждений лежит конструкционный изгиб кости, вследствие которого на наружной костной пластинке образуются дугообразные трещины, с ровными краями, вогнутой стороной обращенные к месту травматической воздействия. По мере распространения разрушения в направлении к внутренней поверхности кости, начинают преобладать касательные напряжения. Повреждения внутренней компактной пластинки встречаются в различных стадиях развития: вначале формируется валикообразное вспучивание костной ткани; следующим этапом является образование коротких трещин в области в области валикообразного вспучивания, расположенных под некоторым углом, по отношению к траектории образующегося перелома. Конечным этапом является соединение указанных трещин с образованием излома в экваториальном направлении. Края на внутренней костной пластинке приобретают крупноволнистый характер, свидетельствующий о деформации сдвига. Необходимо отметить, что формирование валикообразного вспучивания, образование в области него трещин, а также соединение их, начинается в проекции центральной части дугообразной трещины наружной костной пластинки.

Помимо единичных экваториальных переломов и трещин, характерно образование нескольких, параллельно расположенных переломов, часть из которых может соединяться между собой.

В некоторых случаях (в особенности при ударе в лобную и теменную области) констатировали явления отгибания части наружной компактной пластинки края перелома, обращенного в противоположную сторону от места травматизации. На черепах детей возрастной группы 8-14 лет может формироваться выкрашивание аналогичных участков кости.(Рис. 5)

Поверхность излома наружной костной пластинки экваториальных переломов шероховатая, в виде неправильной формы участков возвышений и углублений перпендикулярных поверхности излома, что свидетельствует о разрывном разрушении. В тоже время, поверхность излома внутренней компактной пластинки, в местах образования нависания ее, характеризуется слоистостью рельефа и напоминает неправильной формы «Чешуйки» и «черепицы». Такая морфология излома характерна для деформации сдвига.

Края некоторых экваториальных переломов, на внутренней поверхности кости имеют форму своеобразного козырька. Плоскость излома, которого обращена в противоположную сторону от места приложения травмирующего предмета. Чем дальше расположен перелом от места травматизации, тем в большей степени выражен указанный признак. (Рис 6).

При исследовании поверхностей изломов кости, наряду с общими закономерностями при однотипных видах деформации и разрушения, отмечены некоторые особенности в зависимости от возраста. Чем моложе и несовершеннее кость, тем выше и грубее шероховатость поверхности ее излома.

В зависимости от места приложения силы и ее направления, траектории переломов костей свода черепа отличаются большим многообразием. Однако, можно выделить наиболее характерную локализацию и траектории переломов при воздействии в теменную, лобную, височную и затылочную области головы.

Особенности повреждений свода черепа при ударном воздействии на теменную область отличаются той особенностью, что со стороны «опоры» (основание черепа, шейный отдел позвоночника) возникает обратно направленная, так называемая «реакция опоры».

При воздействии на теменную область из локальных повреждений преобладают разрывные трещины внутренней костной пластинки.

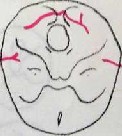

Из характерных конструкционных превалируют переломы в экваториальном направлении. В большей мере это касается возрастных групп 1-3 года и 4-7 лет. Для данной локализации удара характерно образование изолированных (не связанных с переломами свода черепа) конструкционных переломов в задней черепной ямке (рис 7)

В отдельную группу можно выделить случаи травматических воздействий в горизонтальном направлении (лобная, височная, затылочная области), при которых отмечено минимальное проявление «реакции опоры».

Ударное воздействие в лобную область сопровождается образованием локально конструкционного перелома свода черепа. В месте приложения силы возникают трещины внутренней костной пластинки. Наружная компактная пластинка повреждается в меньшей степени. Вокруг места соударения формируются конструкционные трещины и переломы в экваториальном направлении, как правило, в пределах чешуи лобной кости. Конструкционный меридиональный перелом распространяется в направлении к одному из надглазничных краев лобной кости, в переднюю черепную ямку. (Рис.8)

При ударном воздействии в височную область, в зависимости от непосредственного места приложения силы, можно выделить 2 группы: I) повреждения возникшие от удара в область чешуи височной кости и теменно-височный шов;

2) повреждения от удара в нижне-передний отдел теменной кости и нижнюю часть венечного шва. (Рис. 9)

Ударное воздействие в затылочную область головы также представлено 2 группами: I) ударное воздействие выше наружного затылочного бугра, с местом приложения в области соединения лямбдовидного и сагиттального швов; 2) ударное воздействие ниже наружного затылочного бугра, в проекции верхней части внутренней сагиттальной борозды. (Рис. 10).

Таким образом, Повреждения костей свода черепа у детей имеют свою специфику и отличаются от переломов черепа возникающих при аналогичных условиях у взрослых. Эти различия обусловлены биомеханическими особенностями разрушения незрелой кости, что находит свое отражение в морфологии, локализации и траектории переломов.

Источник