Перелом основания черепа симптомы первая помощь

Перелом основания черепа – это серьёзная (а нередко — угрожающая жизни) травма, при которой нарушается целостность костей, защищающих головной мозг.

Согласно статистике, на такую травму приходится около 10% всех черепно-мозговых травм. Наиболее часто нарушение целостности костей черепа случается в результате дорожно-транспортных происшествий и падений с большой высоты. Последствия перелома очень часто становятся причиной инвалидности человека.

Причины травмы

Самая распространённая причина перелома основания черепа – это дорожно-транспортные происшествия. Особенно это касается аварий, случившихся из-за превышения скорости. Именно поэтому данное повреждение так широко распространено среди авто/мотогонщиков.

Вторая по распространённости причина перелома основания черепа – это падение с большой высоты. Это может случиться на производстве (например, на строящемся объекте).

Перелом костей черепа может случиться в результате удара по голове тяжёлым предметом, что нередко случается во время драки. Надо отметить, что чаще всего такие травмы случаются тогда, когда человек пребывает в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Опасность травмы связана с тем, что в результате перелома возникает угроза повреждения головного мозга. Это может случиться по одному из следующих механизмов:

- Механическое воздействие на ткань мозга костными отломками.

- Внутренние кровоизлияния.

- Повреждение мозговых оболочек и последующее их инфицирование.

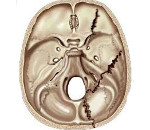

Виды переломов основания черепа

Классификация переломов основания черепа достаточно обширна. Она включает в себя следующие характеристики:

- По механизму возникновения травмы и расположению костных отломков относительно друг друга:

- Вдавленный. Очень опасный вид перелома, так как при этом повреждаются все мозговые оболочки, и происходит сдавливание мозга.

- Линейный. Считается прогностически самым благоприятным и не опасным вариантом травмы.

- Оскольчатый. Сопровождается травматизацией мозговых оболочек, кровеносных сосудов и вещества головного мозга. Если осколки костей повредят мозговые синусы, исход травмы будет летальным.

- Дырчатый. Происходит вследствие огнестрельных ранений черепа. Имеет крайне неблагоприятный прогноз.

- По локализации линии излома:

- Переломы в области задней черепной ямки. Сопровождаются появлением заушных гематом и повреждением слухового нерва.

- Переломы в области средней черепной ямки. Случаются в 50% случаев. Линия излома нередко переходит на пирамиду височной кости.

- Переломы в области передней мозговой ямки. Для данной травмы характерен так называемый «симптом очков» — кольцевидная гематома вокруг глазного яблока, которая обычно появляется на 2-3 сутки после травмы.

- По внешнему виду линии излома переломы бывают:

- Поперечные. Формируются вследствие удара в затылочную часть головы.

- Продольные. Формируются при ударе в голову сбоку.

- Диагональные;

- С отрывом верхушки пирамиды височной кости.

Симптомы и признаки перелома основания черепа

Признаки перелома черепа во многом зависят от локализации травмы и её тяжести. Вместе с тем можно выделить ряд общих симптомов перелома основания черепа:

-

Интенсивная головная боль. Нередко она носит распирающий, и даже пульсирующий характер и усиливается при самой незначительной попытке повернуть головой. Нарастание головной боли прогрессирует параллельно с отёком головного мозга.

Интенсивная головная боль. Нередко она носит распирающий, и даже пульсирующий характер и усиливается при самой незначительной попытке повернуть головой. Нарастание головной боли прогрессирует параллельно с отёком головного мозга. - Анизокория, или неодинаковый диаметр зрачков. Данный симптом очень характерен для переломов, осложнившихся внутримозговым кровоизлиянием.

- Головокружение.

- Тошнота и рвота, после которой не наступает улучшение самочувствия.

- Нарушение сознания. Данный признак может встречаться в разных формах, начиная от лёгкого оглушения и заканчивая комой.

- Ликворея. Так в медицинской литературе называется истечение спинномозговой жидкости. Ликворея может быть ушной и назальной. Иногда в спинномозговой жидкости прослеживаются прожилки крови.

- Непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

- При повреждении продолговатого мозга может наблюдаться нарушение дыхания, кровообращения и других жизненно важных функций.

- Подкожная эмфизема. Этот признак наблюдается при проникновении пузырьков воздуха в подкожную жировую клетчатку. При этом при пальпации (ощупывании кожи) под пальцами будет возникать характерное ощущение, напоминающее хруст снега.

Для перелома, возникшего в области передней черепной ямки, характерна параорбитальная гематома. Это кольцевидный кровоподтёк вокруг глаз. Медики называют это «симптомом очков» или «глазами енота».

Первая помощь при переломе основания черепа

При малейшем подозрении на травму головы нужно срочно вызвать скорую помощь. Перелом основания кости черепа представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, поэтому дорога каждая минута.

До приезда бригады скорой помощи пострадавшему необходимо оказать доврачебную помощь. Она включает в себя следующие мероприятия:

- Если у человека имеется помрачнение сознания, нужно позаботиться о том, чтобы придать телу стабильное положение на боку. Это нужно для того, чтобы избежать аспирации (заглатывания) рвотных масс.

- Осмотрите рану. Если имеется кровотечение, то его надо попытаться остановить. В большинстве случаев для этого достаточно давящей повязки.

- Важно обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха. С этой целью надо расстегнуть воротник (развязать галстук, шарф и т.д.).

- Если есть возможность, нужно провести первичный туалет раны и обработать её раствором антисептика (например, перекись водорода). Если под рукой ничего нет, раневую поверхность нужно прикрыть сухой чистой салфеткой.

- Важно проследить за тем, чтобы человек не двигался. В противном случае может произойти вторичное смещение костных отломков и тяжесть травмы усугубится.

- В качестве обезболивающего средства можно использовать грелку со льдом. Прежде чем прикладывать к коже, её надо обязательно завернуть в сухое полотенце, чтобы избежать обморожения.

Лечение перелома основания черепа

Лечением перелома основания черепа занимаются нейрохирурги. Лечебная тактика зависит от характера травмы, её тяжести, наличия осложнений, а так же от индивидуальных особенностей пациента.

Лечение перелома преследует следующие цели:

- Профилактика отёка головного мозга.

- Остановка кровотечений и ликвореи (истечение спинномозговой жидкости).

- Профилактика инфицирования ран с использованием антибиотиков широкого спектра действия.

В целом можно выделить две стратегии лечения: консервативную и оперативную.

Хирургическое лечение переломов основания черепа

Оперативное лечение переломов черепа показано в следующих случаях:

- Оскольчатые травмы.

- Формирование внутричерепных гематом.

- Переломы, вызвавшие сдавливание мозга (вдавленные переломы).

- Непрекращающаяся ликворея.

- Рецидивирующие (повторяющиеся) гнойные осложнения.

Чаще всего хирургическое лечение подразумевает под собой трепанацию черепа, которую обязательно выполняют под наркозом. В ходе вмешательства врач производит несколько отверстий в черепе, через которые он останавливает кровотечение, удаляет костные отломки и инородные тела.

При нарастании внутричерепного давления может быть проведена одна или несколько люмбальных (спинномозговых) пункций.

Консервативное лечение переломов

Консервативная тактика направлена на предотвращение отёка головного мозга и вторичного инфицирования.

Вас заинтересует…

Последствия и выживаемость после перелома основания черепа

Последствия и выживаемость после перелома основания черепа

Для недопущения отёка мозга пациентам вводятся диуретические (мочегонные) препараты. В зависимости от тяжести состояния это может быть маннитол, фуросемид или диакарб. Режим дозирования и длительность введения подбираются индивидуально для каждого случая.

С целью профилактики инфицирования раны используются антибиотики широкого спектра действия. В некоторых ситуациях необходимо эндолюмбальное введение препарата, то есть непосредственно в спинномозговой канал.

Во время лечения больной должен соблюдать строгий постельный режим, иначе все усилия врачей пойдут насмарку. Голова пациента должна всё время немного возвышаться над уровнем туловища, чтобы улучшать отток ликвора (спинномозговой жидкости). Длительность постельного режима определяется тяжестью травмы и общим самочувствием пострадавшего.

В восстановительном периоде пациенту назначают курсы вазоактивной и ноотропной терапии, улучшающие процессы микроциркуляции и обмена веществ в головном мозге. С этой целью используются такие препараты, как билобил, циннаризин, винпоцетин, мексидол,актовегин, винпоцетин и т.д. Вначале они вводятся внутривенно или внутримышечно (обычно 10-12 процедур), а затем принимаются в виде таблеток.

Осложнения и последствия перелома

Осложнения и последствия перелома черепа зачастую становятся причиной инвалидности человека и существенно снижают качество жизни. Некоторые особо серьёзные повреждение могут привести к летальному исходу.

Перелом основания черепа может осложниться следующими состояниями:

- Инфицирование раны и развитие воспалительных заболеваний: менингит, энцефалит, менинго-энцефалит, абсцессы головного мозга и т.д. Возникает вследствие повреждения костными отломками мозговых оболочек и мягких тканей.

- Сотрясение головного мозга.

- Кровотечение. Формирование внутричерепных гематом. Данное осложнение может возникнуть как сразу после травмы, так и спустя некоторое время.

- Головные боли. Мигрени.

- Посттравматическая эпилепсия.

- Постоянные головокружения.

- Нарушение равновесия. Возникает при повреждении вестибулярного аппарата.

- Нарушение восприятия запахов (патосмия).

- Нарушение речи (дизартрия).

- Нарушение тактильной функции и чувствительности.

- Нарушение двигательной функции (параличи и парезы).

- Снижение памяти и интеллектуальных функций (деменция).

Восстановление после травмы

Восстановление после такой травмы, как перелом основания черепа, проходит длительно. Не всегда восстановление происходит в полной мере. Сочетанные повреждения нередко оставляют после себя определённый неврологический дефицит (утрата или нарушение какой-либо функции). Чаще всего это нарушение двигательной функции (парез или паралич), снижение памяти, слуха, нарушение речи и т.д.

Вместе с тем успех реабилитации во многом зависит от самого пациента. В частности, от того, насколько точно и правильно он выполняет врачебные предписания. В этом плане важную роль играет поддержка близких людей и родственников.

В комплекс реабилитации обязательно должна входить лечебная физкультура, физиотерапевтические методы лечения, массаж, занятия на специальных тренажёрах.

Порой для восстановления после травмы требуется помощь высококвалифицированного психолога. Это не удивительно, ведь каждый человек очень тяжело переживает по поводу серьёзных проблем со здоровьем, особенно если они стали причиной инвалидности и нарушили привычный уклад жизни.

Про перелом черепа можно прочитать здесь.

Источник

Перелом основания черепа – это нарушение целостности одной либо нескольких костей, образующих основание черепной коробки. Общемозговая симптоматика включает головные боли, головокружения, тошноту, рвоту. Возможны нарушения слуха, вестибулярные расстройства, истечение крови и ликвора из носа и ушей, «симптом очков», признаки повреждения черепно-мозговых нервов. Диагноз устанавливается с учетом жалоб, анамнеза, данных общего и неврологического осмотра, рентгенографии, КТ, ЭХО-ЭГ. Лечение – противошоковые мероприятия, медикаментозная терапия. При тяжелых травмах и развитии осложнений показаны операции.

Общие сведения

Перелом основания черепа выявляется достаточно редко, составляет около 4% от общего количества тяжелых ЧМТ, часто диагностируется в составе сочетанной либо комбинированной травмы. У 32-59% пациентов линия перелома переходит со свода на основание. Среди больных преобладают молодые физически активные люди и представители социально неблагополучных слоев населения. Соотношение мужчин и женщин составляет примерно 3,5:1. У детей из-за высокой пластичности костных структур травма диагностируется редко, обычно – у школьников. Повреждение часто сопровождается тяжелым ушибом головного мозга, что негативно влияет на прогноз и повышает летальность, особенно – при сочетанных переломах черепа с повреждением основания и свода.

Перелом основания черепа

Причины

Причиной перелома основания черепа чаще становится интенсивное непрямое травмирующее воздействие. Целостность костей нарушается в результате автодорожных происшествий, падений с высоты, занятий экстремальными видами спорта, производственных происшествий, криминальных травм (ударов кулаком или тяжелым предметом в нижнюю челюсть либо в основание носа). Типичные для детского возраста переломы пирамиды височной кости обычно наблюдаются при боковом ударе.

Патогенез

Переломы сопровождаются кровоизлияниями в окружающие ткани и ушибом мозга. Часто обнаруживаются разрывы твердой мозговой оболочки либо слизистой придаточных пазух, в результате которых возникает контакт внутричерепных структур с внешней средой. Разрыв оболочки может локализоваться в области околоносовых синусов, глазницы, ротовой и носовой полости либо полости среднего уха, стать причиной истечения ликвора из уха либо носа, по стенке носоглотки. В зоне разрыва возможно проникновение патогенных микробов, обуславливающее инфекционное поражение структур мозга. При травмах ячеек решетчатой кости наблюдается пневмоцефалия. Кроме того, при нарушении целостности твердых структур основания черепа часто выявляется повреждение диэнцефальных отделов мозга, VII и VIII, реже других черепных нервов.

Классификация

По распространенности различают комбинированные и изолированные переломы, по типу повреждения – линейные (продольные, поперечные, косые), оскольчатые и вдавленные. При комбинированных поражениях линия перелома распространяется со свода черепа на его основание, при изолированных страдает только основание, а свод остается целым. По расположению выделяют переломы задней, средней и передней черепной ямки. Чаще всего страдает средняя ямка (около 70%), превалируют продольные повреждения височной кости. Из-за формирования сообщения с окружающей средой все переломы данной группы рассматриваются как открытые проникающие.

Симптомы переломов черепа

Клиника определяется локализацией перелома и тяжестью ЧМТ, включает общемозговую симптоматику, признаки ушиба мозга, оболочечные симптомы, истечение ликвора и крови из естественных отверстий, а также проявления, вызванные поражением черепных нервов. Состояние больных существенно варьируется. В легких случаях пациенты контактны, жалуются на головокружение, головную боль, тошноту и рвоту. В анамнезе выявляется кратковременная потеря сознания. При тяжелой травме обнаруживается сопор или кома, могут наблюдаться генерализованные судороги.

Повреждение пирамиды сопровождается истечением крови из уха, решетчатой кости – носовым кровотечением, клиновидной кости – кровотечением из глотки и полости рта. Поскольку подобные симптомы могут наблюдаться при различных травмах, в качестве диагностически значимых их рассматривают при выявлении сопутствующей неврологической симптоматики. Истечение ликвора из перечисленных естественных отверстий является патогномоничным признаком перелома соответствующей кости. При массивном разрушении мозговых тканей возможно выделение мозгового детрита.

Наряду с кровотечением и ликвореей определенное диагностическое значение имеет локализация кровоподтеков. При повреждении в зоне передней ямки определяется положительный симптом «очков» – кровоподтеки вокруг глаз, которые, в отличие от обычных гематом мягких тканей, появляются не в течение 1-2 часов, а спустя несколько часов или 1-2 дня. О возможной травме средней ямки свидетельствует наличие гематомы в височной области. При поражении задней ямки может определяться кровоподтек в зоне сосцевидного отростка.

У части больных выявляются симптомы, свидетельствующие о повреждении стволовых структур: псевдобульбарный или бульбарный синдром, учащение пульса, снижение АД, поверхностное аритмичное дыхание с неэффективными дыхательными движениями. При сопутствующей травме лицевого нерва возможно нарушение движений мимических мышц. Лицо искажено, асимметрично, угол рта опущен, глазная щель расширена, кожные складки сглажены, щека вздувается («парусит») в такт дыханию. При повреждении слухового нерва отмечаются расстройства слуха, обонятельного – аносмия.

Осложнения

Переломы основания черепа сопровождаются ушибом мозга разной степени тяжести, могут стать причиной массивного субарахноидального кровоизлияния, образования гематомы головного мозга, повреждения либо сдавления ствола мозга с расстройствами дыхания и сердечной деятельности. При попадании инфекции развиваются менингиты. В отдаленном периоде возможно формирование ликворной фистулы – свища, являющегося причиной постоянной риноликвореи или отоликвореи. Опасными поздними осложнениями считаются абсцесс мозга и менингит, которые могут возникать через несколько месяцев или лет после травмы с повреждением воздушного синуса. При тяжелых переломах со смещением в исходе наблюдаются косметические деформации, при поражении нервных стволов – парезы соответствующих нервов (чаще – лицевого).

Диагностика

Диагноз перелом основания черепа выставляется с учетом результатов осмотра нейрохирурга и данных аппаратных исследований. Программа обследования определяется тяжестью состояния пострадавшего, необходимостью проведения неотложных реанимационных мероприятий и технической оснащенностью стационара. Дифференциальная диагностика осуществляется с другими ЧМТ, иногда (при получении травмы в состоянии тяжелой интоксикации) дополнительно требуется различение симптомов, обусловленных травматическим повреждением и токсическим воздействием наркотиков или алкоголя на головной мозг. Используются следующие методики:

- Опрос, общий осмотр. Врач выясняет у больного или сопровождающих лиц обстоятельства травмы и особенности состояния (в частности – наличие «светлого промежутка» с последующим резким ухудшением, свидетельствующего об образовании гематомы) от времени повреждения до момента поступления в стационар. Нейрохирург оценивает степень нарушения сознания и общеклинические показатели (пульс, дыхание, АД), обнаруживает симптомы, указывающие на наличие и локализацию ЧМТ (кровотечение и ликворея, типичные кровоподтеки), выявляет сопутствующие повреждения, требующие консультативной и лечебной помощи других специалистов.

- Неврологический осмотр. Из-за нарушений сознания, развития жизнеугрожающих состояний зачастую осуществляется по упрощенной методике, предусматривает изучение всех показателей с учетом топографической привязки (лицо, руки, ноги, туловище). Врач определяет тяжесть ЧМТ по шкале Глазго, обращает внимание на объективные признаки, указывающие на локализацию повреждения, в том числе – стволовые нарушения и расстройства деятельности черепных нервов.

- Рентгенография. Всем пациентам выполняют обзорные снимки черепа в двух проекциях, при поражении затылочной кости дополнительно используют заднюю полуаксиальную проекцию, при возможном повреждении височной кости назначают рентгенограммы по Шюллеру. При интерпретации снимков учитывают, что небольшие трещины могут не визуализироваться, косвенным признаком травмы в подобных случаях является затемнение крыловидно-теменного синуса или сосцевидного отростка.

- Эхоэнцефалография. Наряду с рентгенографией входит в перечень обязательных диагностических манипуляций. Обычно ЭХО-ЭГ проводится нейрохирургом в условиях приемного покоя, в дальнейшем может производиться в динамике в палате или в операционной. Является доступным неинвазивным исследованием, позволяющим обнаруживать дислокационные симптомы, смещение М-эха и другие признаки, которые свидетельствуют о наличии структурных изменений головного мозга.

- Компьютерная томография. Дает возможность детализировать данные, полученные в ходе эхоэнцефалографии, входит в рекомендуемые современные программы создания «поэтапного нейроизображения». Церебральная КТ применяется для уточнения характера и локализации перелома, более точной оценки тяжести повреждения внутримозговых структур, выявления отека мозга. Иногда в качестве альтернативы назначается церебральная МРТ.

- Спинальная пункция. Из-за риска вклинения ствола мозга люмбальная пункция применятся только при отсутствии признаков дислокации и смещения М-эха на ЭХО-ЭГ. Осуществляется для подтверждения травматического субарахноидального кровоизлияния и определения степени его тяжести. Дополняется исследованием ликвора. На раннем этапе в спинномозговой жидкости определяется повышение количества эритроцитов, обычно коррелирующее с тяжестью ЧМТ. В последующем обнаруживается ксантохромия вследствие гемолиза эритроцитов.

Лечение переломов основания черепа

Непосредственно переломы обычно не требуют проведения специализированных мероприятий, необходимость лечения обусловлена сопутствующей ЧМТ. Пациенты подлежат экстренной госпитализации в нейрохирургический стационар или отделение ОРИТ. Всем больным рекомендован строгий постельный режим. По показаниям выполняют противошоковые мероприятия. При истечении ликвора накладывают асептические повязки. На начальном этапе вводят аналептические смеси. При внутричерепной гипотензии производят внутривенные инфузии глюкозы с гидрокортизоном, подкожные введения эфедрина. Терапевтическая программа включает:

- Профилактику отека мозга. Используют салуретики, петлевые диуретики, раствор альбумина и глюкокортикостероидные средства. При необходимости осуществляют ИВЛ с нормо- или гипервентиляцией для нормализации газообмена и обеспечения адекватного венозного оттока. Возможно проведение гипербарической оксигенации и краниоцеребральной гипотермии.

- Предупреждение инфекционных осложнений. При поступлении назначают курс антибиотикотерапии с применением средств широкого спектра действия. При наличии признаков инфекции схему лечения корректируют после определения чувствительности возбудителя.

- Лечение геморрагического синдрома. Предусматривает введение хлорида кальция, ингибиторов протеаз, викасола, аскорбиновой кислоты. При массивном субарахноидальном кровоизлиянии могут выполняться люмбальные пункции, однако предпочтительным вариантом является ликворный дренаж.

Для стимуляции обменных процессов с 3-5 суток используют глутамин, АТФ, витамины В6 и В12, ноотропы и ГАМК-ергические средства. Вводят медикаменты для регуляции тонуса сосудистой стенки. Проводят десенсибилизирующую терапию. По показаниям продолжают дегидратацию. Осуществляют наблюдение для раннего выявления нарушений сознания и общего состояния, нарастающей очаговой симптоматики, свидетельствующих о развитии осложнений.

Операции требуются при эпидуральных гематомах в средней и задней мозговых ямках, остром отеке мозжечка, образовании артериовенозных аневризм синусов мозговой оболочки, вдавленных и оскольчатых переломах с нарушением целостности воздухоносных полостей (сосцевидного отростка, придаточной пазухи), длительно существующей ринорее. С учетом характера патологии выполняют декомпрессию, восстановление целостности мозговой оболочки, удаление содержимого гематомы и пр.

Прогноз и профилактика

Прогноз при травмах основания черепа определяются тяжестью ЧМТ. При изолированных повреждениях летальность достигает 28,9%, у 55-60% больных в исходе наблюдается умеренная инвалидность, 5% травм завершаются тяжелой инвалидностью, в остальных случаях отмечается хорошее восстановление. При одновременных переломах свода и основания черепа прогноз ухудшается, в 44,7% случаев наблюдается гибель пострадавших. Профилактика включает предупреждение бытового травматизма и автодорожных происшествий, соблюдение техники безопасности на производстве и при занятиях опасными видами спорта.

Источник