Перелом плечевой кости средней трети

Воздействие механической силы на конечность приводит к тяжелой травме плеча. Врачи не выделяют предрасположенности определенной категории больных к данной травме. Открытый перелом плечевой кости возникает у пациентов разных поколений в определенных жизненных обстоятельствах.

Типичная локализация травмы

Плечевая кость анатомически выглядит как длинная трубка, которая вверху связана с лопаткой через плечевой сустав, а снизу посредством сустава локтя — с предплечьем. Открытый перелом вследствие сильного воздействия происходит в трех областях:

- в зоне проксимального эпифиза при воздействии на верхнюю треть плеча;

- в средней части кости — повреждение диафиза;

- нижней зоне — травма дистального эпифиза.

Получение открытого перелома возникает под воздействием двух основных факторов:

- после непосредственного приложения силы на плечо;

- при отрывах бугорков, спровоцированных вывихами в суставе, за счет резкого сокращения мышц.

Симптомы открытого перелома

Локализация повреждения непосредственно связана с симптоматическими проявлениями, на основании которых происходит изучение и диагностирование травмы:

- Перелом проксимального эпифиза (верхняя треть плеча). Появляется сильная отечность на месте плечевого сустава, обширное кровоизлияние, резкая боль. Форма открытого перелома не позволяет пострадавшему совершать ни малейших движений плечевым суставом.

- Повреждение диафиза (средняя треть плеча). Возникает деформация (укорочение) конечности вследствие смещения отломков кости. Интенсивная боль, полная невозможность осуществления движений плечом, появление отечности, кровоизлияния.

- Перелом дистального эпифиза (нижняя треть плеча). Визуальная деформация локтевого сустава вследствие смещения отломков, сильная боль, ограничение движений, кровоизлияние, отек.

Любые попытки движений плечом усиливают болезненные ощущения, приводят к проявлению крепитации — трению костных отломков.

Пострадавшему с открытой раной плеча требуется срочная медицинская помощь, осмотр травматолога и аппаратные исследования.

Диагностика и лечение

После процедур обезболивания пациента осматривает специалист, задачей которого является постановка первичного диагноза на основе симптомов и оценки клинической картины. Рентгенологическое исследование дает точную информацию о месте разлома кости, нахождении и количестве фрагментов, характере их смещения относительно друг друга.

Возвращение анатомического положения кости при открытом переломе проводится оперативным путем под общим наркозом.

Врач-травматолог фиксирует отломки на основе различных способов открытой репозиции, хирургической иммобилизации конечности:

- с помощью аппарата Илизарова;

- креплением металлических пластин, шурупов;

- соединением отломков стальными спицами и проволокой.

В случаях сильного отека сначала устанавливают аппарат внешней фиксации кости, после спадения — производят замену на ортопедический фиксатор, соответствующий разновидности перелома. Крепление производится на твердых тканях. В оперативном лечении открытых переломов вопросы последующего удаления фиксаторов решаются индивидуально. Металлические элементы совместимы с человеческими тканями, но сохраняется их чужеродность в организме. Пациентам пожилого возраста, с остеопорозом повторную операцию по удалению фиксатора, как правило, не проводят, назначают периодические обследования.

Повреждения сосудов, нервов, часто сопутствующие открытым переломам, требуют дополнительных хирургических манипуляций.

Сопоставление фрагментов и фиксация методом остеосинтеза позволяет добиться эффективного сращивания и восстановления функций плеча, подвижность конечности.

При тяжелых травмах с множественными осколками раздробленной кости (с незначительным или большим смещением) применяют метод эндопротезирования — проводят замену поврежденной части плеча искусственным протезом.

Открытый перелом средней трети плеча зачастую не нуждается в оперативном лечении. Травматолог проводит репозицию отломков, накладывает гипс на 2−3 месяца.

Для предотвращения повторного смещения фрагментов кости назначают скелетное вытяжение. Показанием для хирургической помощи становится ущемление нервных окончаний, мышц, мягких тканей.

Осложнения

Наличие возможных осложнений при переломе плеча существенно увеличивает срок лечения, затрудняет восстановительный процесс.

Локализация травмы в верхней трети кости бывает связана с развитием:

- привычного вывиха плеча, который сопряжен с переломом;

- артрогенной контрактуры (разрушение суставного хряща, потеря эластичности капсулы, разрастание рубцовой ткани);

- нарушений функции дельтовидной мышцы — причина в поражении нерва.

Осложнения после перелома диафиза (средней части):

- формирование ложного (патологического) сустава — возникает при недостаточной иммобилизации, смещении отломков, ущемлении мышцы, ткани;

- посттравматический дефект нервного ствола — нарушение анатомической непрерывности лучевого нерва.

Осложнения в нижней части плеча возникают:

- при ошибочных манипуляциях в определении направлений смещения отломков, что приводит к патологической подвижности, нарушению формы поврежденного сустава и плеча;

- при нарушениях кровообращения, что отражается в ограничении чувствительности, движений — контрактура Фолькмана.

Патологии в виде осложнений возникают не только по месту локализации травмы, но охватывают все плечо, нарушают функциональность всей руки.

Восстановительный период

Реабилитационный этап не менее важен, чем лечение для разработки суставов, возвращения подвижности конечности в прежнем диапазоне.

Эффективному восстановлению конечности помогают процедуры:

- массажа;

- физиотерапии — электрофореза, УФО (ультрафиолетового облучения), ультразвука, магнитотерапии.

Упражнения лечебной физкультуры с дозированной нагрузкой показаны с первых дней в послеоперационный период. Интенсивность занятий от изометрических, идеомоторных форм с переходом к активным упражнениям должна быть под контролем специалистов восстановительной медицины.

Выбор самых эффективных способов реабилитации без последующих осложнений для больного основан на точной диагностике

Открытый перелом плеча — тяжелая травма, но совместными усилиями пациента и врача можно формировать динамику успешного выздоровления.

Подробнее о переломе плечевой кости можно узнать на видео

Источник

Перелом шейки плеча представляет собой повреждение, характеризующееся нарушением целостности плечевой кости, локализованным немного ниже области плечевого сустава.

Перелом шейки плеча представляет собой повреждение, характеризующееся нарушением целостности плечевой кости, локализованным немного ниже области плечевого сустава.

Эта травма наиболее характерна для пожилых людей, в связи с истончением костной ткани и другими изменениями возрастного характера.

Как проявляется перелом хирургической шейки плеча, и какого его лечение?

Причины возникновения и классификация

Спровоцировать травму могут дорожно-транспортные происшествия, аварии, падение на руку. Риски перелома повышают такие заболевания, как остеомиелит, остеопороз и другие патологии костной системы.

Переломы шейки плеча наиболее часто фиксируются у представительниц прекрасного пола в климактерическом периоде, что обусловлено гормональными нарушениями, дефицитом кальция.

Международная классификация выделяет повреждения плеча со смещением, плеча без смещения, которые характеризуются специфическими проявлениями и особенностями лечения.

Кроме того, данные повреждения подразделяются на 3 основные категории:

- Вколоченный перелом — характеризуется вхождением периферического обломка в костную головку.

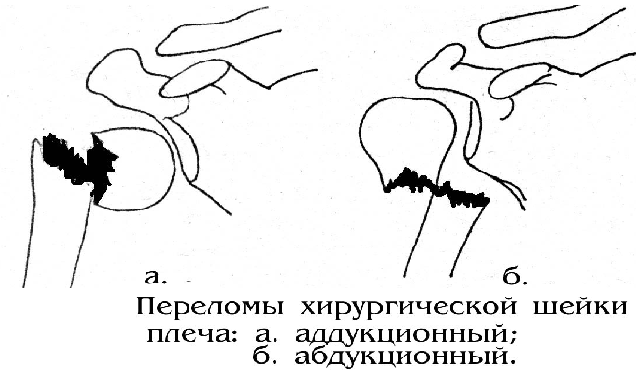

- Аддукционный — повреждение со смещением отломков — центральных и периферических, сопоставляющихся в угол.

- Не вколоченный (абдукционный).

По мнению специалистов, наибольшую опасность представляют повреждения с сопутствующим отрывом большого бугорка в области плечевой кости.

Клиническая картина

При переломе шейки плеча у пациентов проявляются следующие клинические признаки:

- Болезненные ощущения, с явной тенденцией к усилению при нажатии на плечевой сустав или же попытках движения.

- Отечность.

- Посинение кожных покровов, обусловленное нарушением процессов венозного оттока.

- Образование гематом.

- Ограничения двигательной активности и суставных функций.

- Крепитация.

У пострадавшего заметно изменяется форма плеча, уменьшаются его размеры. Нарушение целостности плечевой кости со смещением костных фрагментов отличается высокой степенью тяжести и проявляется следующими симптоматическими проявлениями:

- аневризма;

- парезы;

- паралич;

- парестезия;

- хронический болевой синдром;

- некротическое поражение поврежденных тканей травмированной конечности.

При вколоченных переломах симптоматическая картина может быть выражена слабо, даже болевой синдром проявляется незначительно.

Это опасно тем, что на протяжении нескольких дней потерпевший человек может и не подозревать о наличии настолько тяжелой травмы, что существенно осложнит последующее лечение и может спровоцировать развитие нежелательных последствий.

Каковы последствия?

Главное неблагоприятное последствие повреждений плечевой шейки — это нарушение основных функций конечности, сустава, ограничение его двигательной активности.

Помимо этого, травматологи выделяют высокие риски развития следующих осложнений:

- неправильное срастание кости;

- артроз посттравматического характера;

- образование ложного сустава;

- костная мозоль;

- остеомиелиты;

- присоединение процессов инфекционного характера.

Часто данное травмирование сопровождается сопутствующими повреждениями нервных окончаний, сухожилий и связок, кровеносных сосудов. В результате возрастают риски проявления расстройств функционального и неврологического характера.

Как оказать доврачебную помощь?

При подозрении на нарушение целостности плечевой кости нужно оказать потерпевшему грамотную первую помощь. В первую очередь, его травмированную конечность иммобилизуют, придают ей немного согнутое положение и прикрепляют к туловищу.

Перед наложением транспортной шины руку обматывают слоем ваты или мягкой ткани. В подмышечную впадину подкладывают небольшой мягкий валик.

Для изготовления шины можно использовать такие подручные материалы, как доски, плотный картон, ветки, палки. Если потерпевший испытывает сильную боль, его состояние можно облегчить при помощи ледяного компресса, наложенного на травмированный участок, таблетки или инъекции анальгетического препарата.

После этого нужно аккуратно и оперативно доставить больного в ближайшее травматологическое отделение, где специалист проведет диагностику и предложит оптимальное для конкретной клинической ситуации лечение.

Способы лечения

Методы лечения при повреждениях плечевой кости подбираются индивидуально, в зависимости от степени тяжести, вида травмы, наличия или же отсутствия сопутствующих осложнений.

В случае неосложненного перелома, конечность фиксируется специалистом в правильном положении, после чего доктор накладывает шину или гипсовую повязку. Средний срок иммобилизации составляет около 1–2 месяцев.

Если костные фрагменты смещены, то в первую очередь врач делает репозицию. Процедура эта весьма болезненна, а потому проводится под действием местной анестезии. В наиболее сложных клинических случаях, когда отсутствует возможность ручного сопоставления костных обломков, проводится хирургическое вмешательство — эндопротезирование.

Операцию делают под действием общего наркоза. В ходе процедуры специалист сопоставляет фрагменты поврежденной плечевой кости и фиксирует их при помощи специальных металлических конструкций. Спустя 3–4 месяца пациенту делают повторную операцию, в процессе которой удаляют вспомогательные фиксирующие приспособления.

У пожилых пациентов лечение в большинстве случаев проводят консервативными методами. Если рентгенография показала наличие у человека абдукционного перелома, то сначала проводятся мероприятия по скелетному вытяжению, а уже после накладывается гипс сроком на 1–1,5 месяца.

Обязательной составляющей лечения у лиц преклонного возраста является медикаментозная терапия. Ведь у таких больных наблюдаются нарушения обменного характера, дефицит кальция, остеопорозы и другие патологии, замедляющие процессы сращивания поврежденной кости.

Поэтому для успешного выздоровления им назначают хондропротекторы, кальцийсодержащие препараты, анальгетики, лекарства, способствующие улучшению процессов регенерации и кровообращения. Проводится курс витаминотерапии.

При подозрении на развитие осложнений инфекционного характера, лечащий врач может рекомендовать антибиотиковую терапию, прием противовоспалительных средств.

Восстановительный период

Реабилитационный период при повреждениях плечевой шейки, в среднем, составляет около 2,5-3 месяцев. Точные сроки определяются индивидуально, с учетом вида и степени тяжести повреждения, методов лечения, особенностей конкретного больного.

Наиболее длительная и сложная реабилитация у пациентов преклонного возраста. Для полноценного восстановления в некоторых случаях может потребоваться около полугода.

Процесс выздоровления может затянуться, если больной страдает хроническими заболеваниями. Часто восстановление затягивается в силу таких посттравматических осложнений, как сепсис, образование кровяных сгустков, гнойных и инфекционных процессов.

Реабилитационный курс должен носить комплексный характер. Лечебные мероприятия, необходимые для восстановления функциональности плечевого сустава и профилактики возможных осложнений, начинают уже на следующие сутки после того, как был наложен гипс.

Пациентам назначаются следующие физиотерапевтические процедуры:

- ультразвуковая терапия;

- парафиновые аппликации;

- лазерная терапия;

- диадинамотерапия;

- солевые ванны;

- грязевые аппликации;

- электрофорез.

Большое значение для выздоровления, нормализации процессов кровообращения и двигательной активности играют регулярные, систематические занятия лечебной физкультурой. ЛФК помогает предотвратить развитие мышечной атрофии, отеков.

Упражнения при переломе плечевой шейки направлены, в первую очередь, на разработку плечевого и локтевого суставов. Конкретный комплекс упражнений и степень оптимальной нагрузки определяется лечащим врачом. В большинстве случаев, курс начинают с самых простых упражнений, таких как сгибание-разгибание рук.

Спустя 2 недели подключаются махи, занятия с экспандером. Следующий этап — заключительный, включающий в себя полноценный гимнастический комплекс, направленный на окончательное восстановление суставных функций. Длятся занятия около месяца. Очень хорошие результаты дают занятия в плавательном бассейне!

После снятия гипса пациентам назначается курс массажа, состоящий из 8–12 сеансов. Местный массаж способствует нормализации процессов кровоснабжения и кровообращения, разминает мышцы, повышает общий тонус организма.

В период реабилитации очень важно обратить внимание и на питание пациента. В его рацион должны быть включены фрукты, свежие овощи, молочная и кисломолочная продукция, орехи, яйца, злаки, морепродукты и рыба. Данный набор продуктов насыщен минералами, витаминами, способствующими скорейшей регенерации костной ткани.

Перелом хирургической шейки плечевой кости — очень сложная травма, особенно если речь идет о пациенте преклонного возраста.

Велики риски развития сопутствующих осложнений, неправильного срастания, нарушений двигательной активности.

Грамотная своевременная медицинская помощь и комплексный подход к реабилитации, в большинстве случаев, позволяют избежать столь неприятных осложнений и в полной мере восстановить функциональность плечевого сустава.

Источник

Выделяет

переломы:

а)

проксимального

1)

переломы

головки и анатомической шейки плечевой

кости

– внутрисуставные:

а.

вколоченный перелом

б.

переломо-вывих

в.

перелом с поворотом плоскости излома

к суставной поверхности лопатки

При

отсутствии смещения или вколоченном

переломе конечность фиксируется на

клиновидной подушке с ранним применением

функциональных

методов лечения.

При

наличии смещения производится закрытая

репозиция перелома,

либо, при отсутствии эффекта — скелетное

вытяжение или открытая

репозиция.

2)

чрезбугорковые

переломы и эпифизеолизы

– характерны для детей и юношей; чаще

сопровождаются смещением фрагментов

под углом, открытым кнутри (аддукционные

переломы).

Вправление

осуществляется

закрытым способом с фиксацией на

клиновидной подушке.

При отсутствии эффекта от консервативного

лечения прибегают к

открытому вправлению с максимальным

щажением росткового хряща.

3)

изолированные

переломы большого и малого бугорков

— возникают в результате резкого

напряжения прикрепляющихся

к ним мышц;

В правление

правление

осуществляется фиксацией конечности

на отводящей шине в положении отведения

до 80° и наружной ротации при переломе

большого бугорка либо внутренней

ротации при переломе малого бугорка.

При неэффективности консервативного

— оперативное лечение.

4)

переломы

хирургической шейки

– самые частые переломы в верхней трети

плеча:

а.

абдукционные — со смещением костных

фрагментов под углом, открытым кнаружи,

периферический

фрагмент

смещен медиально

б.

аддукционные — со смещением под углом,

открытым кнутри

Центральный

фрагмент:

отведен (за счет надостной мышцы) и

ротирован кнаружи (подостная, малая

круглая мышцы).

Периферический

фрагмент:

смещен внутрь (большая

грудная, широчайшая и большая круглая

мышцы).

в.

вколоченные – периферический отломок

внедрен в центральный

Репозиция:

при вколоченных переломах конечность

фиксируется на клиновидной

подушке в положении отведения плеча до

60-70° и сгибания в локтевом

суставе до 90° . При смещении фрагментов

одним помощником

осуществляется тракция по оси, а вторым

осуществляется противотяга

с помощью полотенца либо простыни,

подведенной в подмышечную

впадину больного. Плечу придается

положение легкой ротации.

Хирург производит репозицию отломков

с последующей фиксацией

конечности на отводящей шине или с

помощью торакобрахиальной гипсовой

повязки. При отсутствии эффекта —

оперативное лечение.

б)

диафиза

плечевой кости.

1) В верхней трети:

а.

наддельтовидные —

выше места прикрепления дельтовидной

мышцы

Центральный

фрагмент:

смещается кзади и кнутри (большая грудная

и широчайшая мышцы спины). Периферический

фрагмент:

смещается кнаружи, вверх и частично

кзади (дельтовидная) – см. рисунок

б.

поддельтовидные – ниже места прикрепления

дельтовидной мышцы

Центральный

фрагмент:

практически не смещается.

Дистальный

фрагмент:

подтягивается кверху (передние мышцы:

плечевая, двуглавая и задние мышцы:

трехглавая)

2 )

)

в средней трети:

смещение фрагментов не типично и зависит

от направления действующей силы и

плоскости перелома кости; периферический

отросток обычно подтягивается кверху

(передние мышцы: плечевая, двуглавая и

задние мышцы: трехглавая)

3)

в нижней трети:

смещение как центрального, так и

периферического отломка зависит от

направления действия травмирующей

силы.

Переломы

в средней и нижней третях плеча могут

осложняться

повреждением (разрывом) лучевого нерва

с развитием пареза мышц-разгибателей

запястья и пальцев (падающая

кисть)

или врастанием

того же нерва в формирующуюся костную

мозоль с развитием паралича

тех же мышц.

в)

дистального отделов

В

зависимости от плоскости перелома:

1)

надмыщелковые (супракондиллярные) —

внесуставные

2)

чрезмыщелковые (диакондиллярные) –

внутрисуставные

В

зависимости от смещения отломков:

1)

разгибательные

(экстензионные)

— со смещением дистального фрагмента

кзади

2)

сгибательные (флексионные) — со смещением

дистального фрагмента кпереди.

При

экстензионных переломах острый край

проксимального отломка может повредить

плечевую артерию и срединный нерв.

Травма плечевой артерии приводит иногда

к сосудистым

расстройствам с развитием т.н. ишемической

контрактуры Фолькмана.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник