Перелом проксимального конца лучевой кости

Если пациент после неудачного падения травмировал руку около запястья, но боль терпимая и пальцами с трудом, но двигать можно, то человек часто решает подождать и не спешит в больницу. Однако это может быть перелом лучевой кости — и если его не лечить, то он может обернуться серьезными последствиями, вплоть до потери трудоспособности.

Легкомысленное отношение к этому виду травм довольно распространено, их считают нетяжелыми. Пациенты думают, что гипс — это все, что нужно для лечения, и пренебрегают рекомендациями врача относительно разработки руки упражнениями, тратят время больничного листа на отдых и ничегонеделание. Они не подозревают о последствиях такой, вроде бы легкой травмы.Лучше заранее узнать о том, как проявляется этот перелом, какие методы лечения применяются в современной практике, и как необходимо разрабатывать руку после освобождения ее от гипса.

Травма распространенная, ее доля достигает 16% всех случаев бытового травматизма. Чаще страдают лица с развившимся остеопорозом, в первую очередь женщины в возрасте менопаузы. Именно эта категория населения должна избегать ситуаций с повышенным риском падения.

Немного об анатомии

Лучевая кость входит в состав предплечья, продолжается от локтя до запястья. Верхняя (проксимальная) часть этой кости сочленяется с локтем и является более массивной, чем нижняя (дистальная) часть. Именно поэтому нижняя треть лучевой кости около запястья более хрупкая.

Вместе с лучевой предплечье образует еще одна кость — локтевая. Она более массивная и потому реже подвергается переломам.

Какими бывают переломы

Механизм получения травмы — это падение (в основном с высоты собственного роста) на руки, вытянутые вперед для опоры. Поскольку большинство людей — правши, то при падении они пытаются опереться на правую руку. Следовательно, травм правой лучевой кости регистрируется намного больше, чем левой.

В зависимости от причины такие переломы бывают:

- патологические — в них виновато даже не воздействие механической силы (в ситуации падения), а остеопороз — состояние хрупкости костей, наступающее по мере старения или при некоторых заболеваниях; если человек опирается, падая, на пораженную лучевую кость, перелом практически гарантирован;

- травматические — итог воздействия слишком большой физической нагрузки, удара, скручивания.

При закрытом переломе лучевой кости разъединяется на фрагменты лишь кость, но не мышцы и кожа над ней. Они могут быть отечными или с кровоизлиянием, но не разорваны. При чрезмерном или резком воздействии причинного фактора наступает открытый перелом — к нарушению целостности кости присоединяется разрыв мышц и кожи на ней; получается рана, в которой видны концы кости.

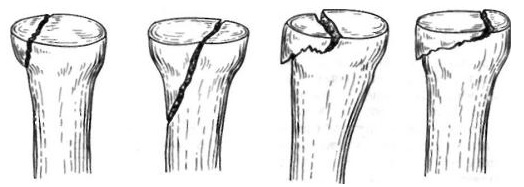

С анатомической точки зрения, подразделение переломов луча выглядит так:

- внутрисуставные — ломается часть, входящая в лучезапястный сустав, а также шиловидный отросток (часть луча, сочленяющаяся с локтевым суставом);

- вне сустава — на протяжении трубчатой части кости.

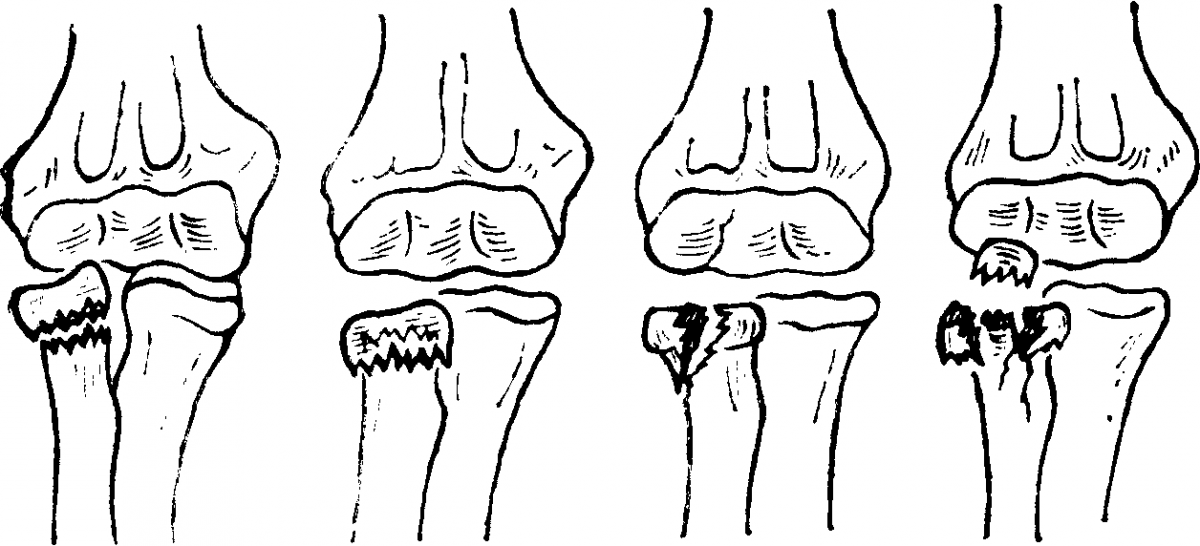

Тело кости, собственно сама «трубка», в 75% случаев переламывается в нижней трети, почти около кисти. Это классифицируется как перелом лучевой кости в типичном месте. Намного реже луч переламывается в среднем и верхнем сегменте.

Линия разлома может быть разной и давать поперечные, косые, продольные, Т-образные, винтообразные; оскольчатые (более двух фрагментов) переломы. Нередкое явление — вколоченные переломы (обломки лучевой кости как бы заходят друг в друга, «вколачиваются» будто молотком).

Каждому типу травмы может сопутствовать смещение отломков, наступающее вследствие непроизвольных подергиваний мышц конечности.

Перелом лучевой кости в типичном месте

Пациент, падая, инстинктивно пытается смягчить удар о землю и выпрямляет перед собой руку — согнутую в запястье либо разогнутую в нем (то есть опирается на основание ладони). В зависимости от этого нижняя треть лучевой кости получает повреждение по разному типу:

- Сгибательный, носящий название по фамилии травматолога Смита. Наступает при опоре падающего на согнутую кисть, она развернута к тыльной стороне конечности. Тогда образовавшийся костный отломок движется к наружной поверхности предплечья.

- Разгибательный, названный в честь ирландского хирурга Коллиса. Случается, если падающий при падении опирается на ладонь. В итоге рука переразгибается в запястном суставе и обломанный конец отклоняется к тыльной стороне.

Перелом лучевой кости со смещением

Под этим понимают сдвиг обломков, причиной которого становятся сокращения мышц конечности. Смещение острых фрагментов кости наносит дополнительную травму — ранит окружающие сосуды, нервные пучки, кожу.

Сдвигаться отломки могут поперечно и в продольном направлении. В последнем случае они двигаются вдоль и вверх кости. При поперечном смещении один из двух отломков идет либо в правую, либо в левую сторону.

Травма, сопровождаемая смещением отломков, часто соседствует с переломом лучевой кости без смещения.

Перелом лучевой кости без смещения

Поскольку мышцы вблизи запястья слабее, чем те, что работают в сегменте предплечья, то сдвига отломков может не произойти. Тогда перелом луча без смещения ограничивается трещиной в кости, без расхождения отломков — что намного безопаснее для пациента. Трещина располагается на поверхностном участке кости, даже без проникновения в глубину. Это характерно для спортивного типа людей, моложе 40 лет.

Диагностика

Традиционным способом выявления перелома лучевой кости служит рентген. Не потерял он значения и теперь — признан «золотым стандартом» в диагностической практике подобных травм.

Рентгенографию верхней конечности проводят в двух проекциях. На снимке врач увидит не только наличие перелома, но и сможет установить его характер, количество и состояние отломков. Все эти сведения определяют, какое лечение понадобится больному.

С подозрением на перелом лучше обращаться в травмопункт или крупную больницу. Они в обязательном порядке имеют рентгеновскую установку. Этого не скажешь обо всех частных медицинских центрах: разрешение поставить рентгеновский аппарат выдается далеко не каждой клинике.

В некоторых сложных случаях или для выявления осложнений прибегают к компьютерной томографии или МРТ. Снимки, полученные этими методами, более подробные, поскольку содержат изображения не только костных структур, но и мягких — связок, мышц, сосудов.

Симптомы

Признаки или, как говорят медики, симптомы перелома лучевой кости делятся на две группы.

Относительные признаки — боль, отек, невозможность движения, деформация руки — указывают, скорее, на вероятность перелома, но не являются стопроцентными.

Когда человек ломает лучевую кость, то испытывает сильную боль. Она становится интенсивнее при попытках движения рукой. В случае травмы открытого типа боль особенно остра. Однако люди по-разному переносят боль — у одного малейшее движение вызывает сильный болевой приступ, другой испытывает умеренную болезненность. Ограничение объема движений пальцами и сгибаний, вращений в запястье — тоже признак его травмирования.

Если перелом нижнего конца лучевой кости закрытый, без смещения или вовсе простая трещина, то боль может быть минимальной. Тогда травмированный часто игнорирует необходимость обращаться за медицинской помощью — а это чревато вторичными осложнениями.

Отек в области запястья — еще один относительный признак, результат воспалительной реакции и расширения сосудов в месте травмы. Сюда же относится и гематома — излитие крови из нарушенных сосудов под кожу.

Деформация руки в месте травмы происходит из-за отека и смещения отломков.

Относительные признаки могут наблюдаться не только при переломах, но и при ушибах, растяжении связок в этой области, вывихах.

Абсолютные признаки переломов, или фрактур, — ненормальная подвижность в месте травмы, хруст костных отломков. Такие признаки достоверно указывают на наличие перелома.

Патологическая (ненормальная) подвижность руки в этом месте — это, например, когда рука стала разгибаться в запястье сильнее положенного. Проверять наличие такого признака должен только врач. Неумелая проверка кости на патологическую подвижность способна дополнительно травмировать руку.

Крепитация — попросту хруст отломков. Если человек в момент травмы слышит такой звук, значит, случился перелом. После наступления травмы убеждаться в наличии крепитации имеет право только врач. Это может доставить дополнительные повреждения осколками кости.

Если при травме произошло смещение костных фракций по длине, то можно увидеть, что рука стала короче.

Первая помощь при переломе лучевой кости руки

На месте получения травмы пострадавшему как можно скорее оказывают первую помощь . Важны 3 слагаемых первой помощи: покой, обезболивание, холод.

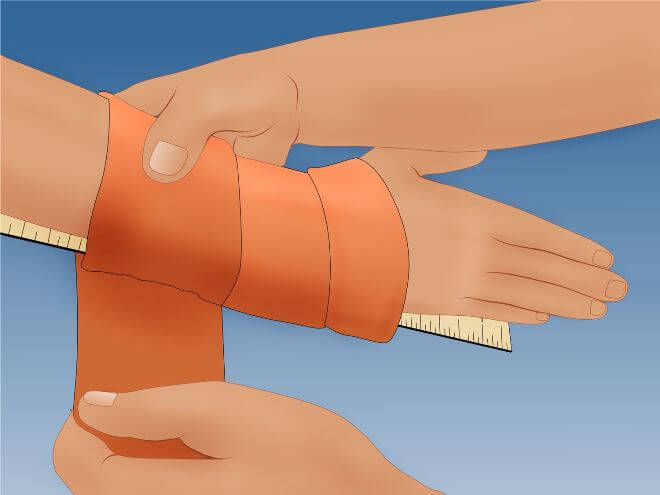

Покой, то есть ограничение движений в месте травмы (по-научному — иммобилизация) — самое первое, что нужно обеспечить пациенту. Если перелом закрытого типа, то накладывают шину. Вместо шины можно взять доску и любой другой твердый и желательно плоский предмет. Шину прибинтовывают к руке (приматывают подручными средствами — галстуком, шарфом) от середины плеча и до верхней трети ладони.

Если случился открытый перелом, из раны идет кровотечение, то сначала занимают им. Накладывают жгут (подойдет ремень, свернутая ткань). И только после этого обездвиживают руку шиной.

Фиксация руки снижает боль, предотвращает дополнительное перемещение отломков, тем самым снижая травмирование мягких тканей.

При травме рука отекает, поэтому важно позаботиться, чтоб ничто не пережимало нервные пучки и сосуды конечности. Для этого с поврежденной руки снимают все браслеты и часовые ремешки (даже если они не тугие, при появлении отека станут таковыми). Пальцы освобождают от колец.

Для уменьшения боли и недопущения болевого шока (редко развивается при таких переломах) пациенту дает таблетку типа дексалгина, ибупрофена, кетонала. Если есть возможность, лучше ввести их в инъекциях.

Холод (лед, замороженное мясо, грелка со льдом) тоже хорошо снимает боль и, главное, отек. Однако нужно обернуть источник холода в ткань, прежде чем прикладывать. Иначе можно устроить пациенту обморожение мягких тканей.

Чем быстрее и лучше пациенту окажут первую доврачебную помощь, тем благоприятнее пойдет сращение луча.

Лечение переломов лучевой кости

Такие повреждения подлежат как консервативному лечению (гипс), так и оперативному. Конкретные лечебные мероприятия продиктованы исключительно характером перелома.

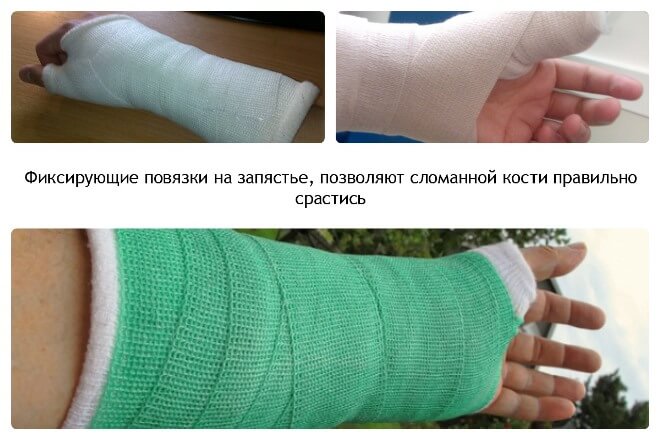

Закрытую травму, не вызвавшую смещения фрагментов, обычно лечат амбулаторно. В травмопункте накладывают гипс или более современный вариант — полимерную повязку, если к этому нет противопоказаний. Наложенная повязка обеспечивает неподвижность руки от нижней трети плеча, на протяжении всего предплечья и до основания пальцев. Из гипса формируют либо спиральную глухую повязку, либо лонгету («незамкнутая» повязка, после спадения отека примерно через 5 дней ее дополнительно стягивают).

Полимерная повязка, во-первых, более легкая, а, во-вторых, с ней не запрещается мыться.

После гипсования пациента отпускают на домашнее лечение. Он должен:

- следить, не нарастает ли отек под гипсом (он может сдавливать руку больше, чем надо, — тогда необходимо исправление повязки);

- на 5–7-е сутки повторно прийти на рентген (примерно в эти сроки спадает первичная отечность и отломки способны снова прийти в движение).

Не поможет консервативное лечение в более тяжелых случаях — при открытом, оскольчатом переломе, вызвавшем смещение отломков. Лечение при переломе лучевой кости со смещением — это оперативное вмешательство.

Суть операции при травме, сопровождаемой смещением, — сопоставление костных фрагментов (репозиция) в нормальном положении и фиксация в нем.

Такая репозиция бывает консервативной манипуляцией, если производится по закрытому типу, то есть без прямого доступа, через кожу. Травматолог вручную составляет обломки, складывает их, как в кубике Рубика. От точности репозиции всех обломков при осколочных переломах зависит их успешное срастание.

Открытая репозиция начинается с разреза и обеспечения доступа к сломанной кости. Далее манипулируют отломками, составляя их в правильном положении. После этого их нужно надежно закрепить.

Фиксаторами отломков лучевой кости выступают:

- спицы (их применение сокращается);

- пластины с винтами;

- изредка дистракционные аппараты.

Осложнения и возможные последствия

Сюда можно отнести инфекционные осложнения операций. Инфекция способна проникнуть через спицы, а также открытый доступ к ране во время вмешательства. Во избежание таких последствий пациентам с профилактической целью назначают курс антибиотиков.

Еще один минус хирургического лечения, например с закреплением обломков спицами, — удлинение периода реабилитации.

Чем опасен перелом лучевой кости в детском возрасте

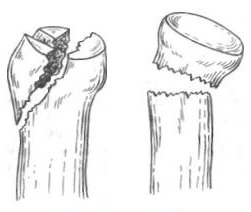

Они объясняются иным строением и функционированием костной ткани детей. В момент нанесения травмы толстая надкостница детей действует как фиксатор — не дает отломкам разойтись. Перелом получается по типу «зеленой ветки»: кость сломана, а обломки не смещены. Костная ткань ребенка заживет намного скорее, чем у взрослого.

Однако такие переломы, полученные в детском возрасте, несут существенную опасность. Они способны вызвать раннее закрытие ростковой зоны (располагается у трубчатых костей вблизи суставных сочленений). Костная основа прекращает расти и впоследствии руки окажутся разной длины.

Сроки восстановления

Под восстановлением понимают не только сращение луча, но и возвращение полной работоспособности кисти и руки в целом.

Восстановление займет примерно 6–8 недель. На это влияет состояние здоровья пациента, характер перелома, вид операции.

Не стоит нарушать рекомендации врача относительно длительности ношения гипса. Это может повлечь за собой вторичные осложнения.

Сколько времени предстоит носить гипс

Примерно 1-1,5 месяца — вот сколько придется носить гипс, если человек получил травму лучевой кости. Получается, что пациенты довольно долго вынуждены ограничивать себя в мытье, в спортивной и других видах привычной активности.

Гипс носят до появления крепкой костной мозоли — она свидетельствует об успешном сращении отломков. Перед снятием повязки требуется пройти контрольный рентген, чтобы убедиться в образовании мозоли.

Реабилитация, и как разработать сломанную руку

После снятия гипсовой или полимерной повязки не нужно ожидать, что рука будет сразу действовать как раньше. Мышцы быстро ослабевают после нескольких недель в гипсе, и приходится долго работать, чтобы возвратить конечности полную функцию.

Реабилитация, то есть полное восстановление функции руки, проводится комплексно. Это массаж, ЛФК, физиотерапевтические воздействия. Реабилитация как таковая начинается уже при ношении гипсовой повязки — больной должен делать движения в незагипсованных сегментах руки (шевелить пальцами, двигать плечом).

Результат реабилитации зависит не только от врачей и инструкторов, но и от самого пациента, его упорства в выполнении всех предписанных упражнений.

Массаж

Массаж — это первое, с чего начинают реабилитацию. Он обеспечивает пассивные (с помощью массажиста) движения в руке. Процедуру проводят сверху вниз — сначала работают с плечом, затем с локтевым суставом, потом осторожно разминают место травмы, в конце массируют кисть. Длительность массажа — 15 минут.

Грамотно выполненный массаж ускоряет восстановление, возвращает тонус мышцам.

Методы физиотерапии

Из физиотерапевтических процедур наиболее действенными являются:

- электрофорез с кальцием;

- токи УВЧ;

- ультрафиолетовое облучение;

- низкочастотная магнитотерапия.

Все эти методы снижают сроки консолидации (сращения) костных фрагментов, оказывают противовоспалительное, противоотечное действие, способствуют укреплению костной ткани.

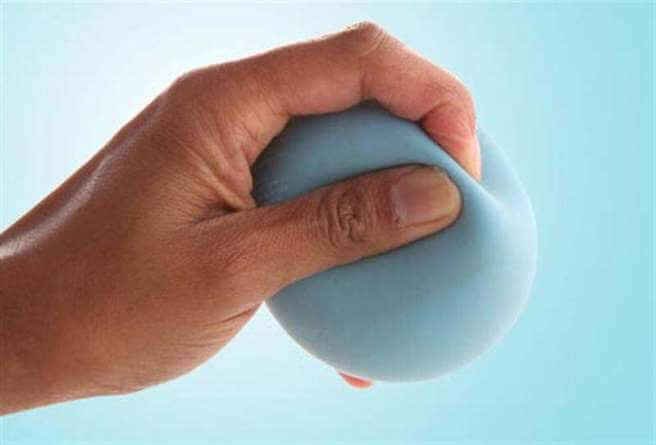

Занятия ЛФК

В отличие от массажа, где мышцы пациента совершают пассивные движения, ЛФК — это активные движения (выполняемые самим пациентом) в руке. Важно как можно быстрее начать ЛФК, чтобы предотвратить ослабление мышц.

Сперва ограничиваются простыми движениями — сгибанием пальцев по очереди. Затем объем движений расширяется — это делается под контролем и по рекомендациям врача ЛФК.

Лечебной физкультурой пациенты занимаются уже в домашних условиях.

Последствия перелома и возможные осложнения

Осложнения подобной травмы делятся на непосредственные (полученные в момент травмирования или немного позже) и отдаленные.

Первый вид осложнений:

- повреждение нервов конечности, опасное дальнейшим нарушением чувствительности тканей или более серьезным расстройством иннервации;

- травма ближайших кровеносных сосудов, формирование гематомы;

- разрыв мышц (частичный или полный);

- разрыв сухожилий пальцев, они могут перестать сгибаться или, наоборот, разгибаться;

- инфекционно-воспалительные осложнения (при открытом типе).

Отдаленные последствия такой травмы наблюдаются намного реже. Это изменение формы руки из-за того, что кость неправильно срасталась, тугоподвижная кисть (контрактура), остеомиелит (гнойный процесс в костной ткани).

Инвалидность в результате перелома руки

Инвалидизация (ограничение трудоспособности и самообслуживания) у сломавших лучевую кость пациентов наступает редко. Это может произойти при неверном или неудачном оперативном лечении травмы. Неблагоприятное течение патологии при ношении гипса также способно окончиться серьезным осложнением и инвалидностью.

Группа инвалидности (ее определяет комиссия) дается при следующих посттравматических состояниях кисти:

- нестабильность запястья;

- невозможность сжать пальцы в кулак;

- малоподвижность кисти;

- артроз;

- у детей — преждевременное закрытие зоны роста.

Пациенты, проходящие лечение по поводу перелома лучевой кости, должны серьезно относиться к своей травме, тщательно выполнять рекомендации врача и знать, к каким последствиям может привести это, кажущееся легким повреждение.

Источник

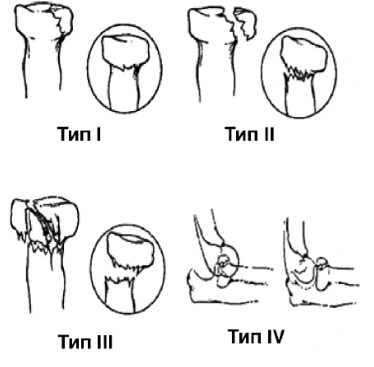

В проксимальной части лучевой кости у детей наблюдаются в основном эпифизеолизы и переломы на уровне шейки. Переломы эпифиза встречаются очень редко и только у детей старшего возраста. Переломы являются следствием непрямого механизма травмы и возникают при падении на прямую или слегка согнутую в локтевом суставе руку. При этом предплечье находится в положении отведения и супинации. Переломы верхнего конца лучевой кости нередко сочетаются с переломами локтевой кости и вывихами в плечелучевом сочленении.

Клиническая и рентгенологическая картина

Отмечается умеренная припухлость локтевого сустава, движения в нем болезненны, особенно супинация и пронация предплечья. Давление на головку лучевой кости также болезненно. Отчетливо обнаруживается гемартроз. Диагноз подтверждается рентгенологическим исследованием локтевого сустава в двух плоскостях. Трудности при интерпретации рентгенограмм могут возникнуть при эпифизеолизах головки лучевой кости без смещения и у маленьких детей, у которых в эпифизе не появилось еще ядро окостенения. Как показывает практика, диагностические ошибки встречаются при полном смещении эпифиза головки лучевой кости кзади, когда тень его наслаивается на локтевую кость. Такие повреждения встречаются только у детей 13-14 лет. Но при внимательном изучении рентгенограмм этой ошибки удается избежать. У большинства пострадавших наблюдается характерное смещение головки лучевой кости кнаружи и кпереди. Она также наклонена в эти стороны. В силу анатомического строения локтевого сустава под головкой лучевой кости определяется, как правило, спрессованное костное вещество в виде интенсивной тени. При остеоэпифизеолизе смещается метафизарный фрагмент. Нередко встречается и полное смещение головки лучевой кости кпереди, кнаружи или кзади. Иногда головка лучевой кости определяется в подкожной клетчатке области локтевого сустава.

Лечение

При отсутствии смещения отломков лечение заключается в иммобилизации травмированной руки задней гипсовой лонгетой до 3 недель. Опыт показал, что смещение до 60° обычно удается устранить закрытым методом. При большем смещении определяют показания для оперативного вмешательства. Существуют много способов закрытой репозиции, но их можно разделить на два направления. При одном – вправление производят в положении супинации предплечья. При другом – в положении пронации. Второе направление более обоснованно, так как учитывает механизм возникновения травмы. При открытой репозиции отмечается, что в положении пронации дистальный отломок подходит к раневой поверхности головки лучевой кости.

Техника репозиции заключается в том, что при тяге и противотяге и полном разгибании в локтевом суставе попеременно производят крайнюю супинацию и пронацию предплечья. Одновременно хирург давлением пальцев стремится сместить головку лучевой кости до полного сопоставления. Этот прием важен потому, что отломки часто сцеплены между собой. Делают несколько указанных ротационных движений предплечья и завершают крайней пронацией. В этом положении накладывают заднюю гипсовую лонгету от оснований пальцев до верхней трети плеча. Иммобилизацию продолжают не менее 3 недель.

При безуспешности закрытой репозиции и при больших смещениях отломков показано оперативное лечение. Принято считать, что при данных переломах оно дает плохие результаты. Однако детальное изучение этого вопроса показывает, что неудовлетворительные результаты операций объясняются не только большим смещением отломков, тяжестью травмы, но и ошибками, допущенными в ходе вмешательств. Как показывает опыт, при данных переломах, даже при значительных смещениях, сохраняется мягкотканная связь между отломками. Через нее продолжает осуществляться кровоснабжение центрального отломка. Опыт также показывает, что при вправлении головки лучевой кости хирург часто испытывает определенные трудности. Вследствие этого он нередко нарушает мягкотканную связь между отломками, что приводит к нежелательным последствиям.

Открытую репозицию осуществляют через заднелатеральный доступ. Вскрывают капсулу сустава, удаляют сгустки крови. Оценивают положение лучевой кости, величину смещения, характер мягкотканной связи между отломками. Отклоняют предплечье кнутри, тем самым открывают латеральную часть локтевого сустава. Давлением на головку лучевой кости пытаются сместить ее в суставную щель. Если костное вещество шейки лучевой кости спрессовано, то головка лучевой кости не удерживается в правильном положении, а наклоняется в сторону деформации шейки лучевой кости, и ее фиксируют спицей. Если головку лучевой кости не удается приподнять и вправить, не повредив связь между отломками, то в качестве элеватора используют шило, которое проводят через перемычку между отломками. Если головка лучевой кости полностью свободна, то ее вправляют, при этом не допускают ротации головки вокруг продольной оси шейки. Рану зашивают послойно. Руку фиксируют под углом 100-110°, в среднем положении предплечья.

Срок иммобилизации зависит от степени нарушения кровоснабжения головки лучевой кости. При сохранении мягкотканной перемычки между отломками иммобилизацию осуществляют в течение 4-5 недель, при полном разъединении отломков продолжительность ее увеличивают до 7 недель. В первые дни применяют поле УВЧ, которое оказывает благоприятное влияние на процесс заживления перелома, способствует более быстрому рассасыванию отека и кровоизлияний. После прекращения иммобилизации начинают постепенную разработку движений в локтевом суставе по принятым правилам, обращая особое внимание на восстановление супинации и пронации предплечья. В большинстве случаев достигают полного выздоровления. Однако наблюдается и резкое нарушение функции локтевого сустава при значительном или полном нарушении кровоснабжения головки лучевой кости. В ней происходят дегенеративно-дистрофические процессы. Возникает реваскуляризация головки и, как следствие, образуются оссификаты, которые, естественно, отрицательно влияют на функцию локтевого сустава, особенно страдает ротация предплечья. Это естественный процесс. На рентгенограммах наблюдается характерная картина, появляется тень оссификата в виде серпа, идущего между головкой и метафизом лучевой кости. Контрактура в локтевом суставе трудно поддается лечению. Иногда возникает радиоульнарный синостоз. Такое осложнение возникает обычно у детей старшей возрастной группы.

Потому в тех случаях, при которых прогнозируют тяжелые контрактуры в локтевом суставе, в последние годы у детей старшего возраста прибегают к удалению головки лучевой кости с хорошим функциональным результатом. У детей младшего возраста удаление головки является калечащей операцией, приводящей к значительной деформации верхней конечности, вальгусному отклонению предплечья. Реваскуляризация головки у них идет более активно, и функция локтевого сустава страдает меньше.

Переломы проксимальной части лучевой кости в сочетании с переломами локтевой кости

Одним из типичных сочетаний повреждений локтевого сустава является перелом головки и шейки лучевой кости с одновременным переломом локтевой кости. Это повреждение встречается сравнительно редко. Преимущественный возраст пострадавших – 7-12 лет.

Клиническая картина и диагностика

Клиническая картина имеет некоторые особенности, присущие этим повреждениям. Отмечается равномерная припухлость локтевого сустава. Нередко имеется вальгусное отклонение предплечья. Пальпация выявляет локальную болезненность в области головки лучевой кости и на том или ином уровне проксимальной части локтевой кости. Решающее диагностическое значение имеет рентгенологическое исследование.

Подробное изучение механизма возникновения травмы, клинических и рентгенологических признаков убеждает в практической целесообразности выделения двух главных видов этих повреждений:

отводящего;

разгибательного.

Отводящие переломы возникают при падении с упором на разогнутую руку при условии форсированного наружного отклонения предплечья. При этом возникает перелом шейки лучевой кости или остеоэпифизеолиз ее головки, а также перелом локтевой кости в проксимальной части. Смещение отломков лучевой кости обычно бывает значительным: под углом 60-90° и по ширине более половины поперечника кости. Однако контакт между отломками, как правило, сохраняется. Перелом локтевой кости возникает на различных уровнях. Характерно, что перелом в проксимальной трети возникает у детей младшего возраста. Смещение отломков бывает в основном только под углом, открытом кнаружи, и не превышает 20-30°. Чаще наблюдается перелом локтевого отростка. Значительного расхождения отломков не наблюдается.

Лечение

Техника репозиции при отводящем переломе заключается в стремлении одновременно устранить смещение отломков лучевой и локтевой костей. Ассистент фиксирует плечо в дистальной части и осуществляет противотягу. Хирург одной рукой захватывает дистальную часть предплечья, пронирует его, полностью разгибает конечность в локтевом суставе и осуществляет тракцию по оси конечности. Другой рукой он захватывает проксимальную часть предплечья так, что I палец располагается по латеральной поверхности локтевого сустава в области головки лучевой кости и препятствует ее смещению при выполнении давящих приемов репозиции. Одновременно с этим второй рукой он отклоняет предплечье кнутри, тем самым устраняет угловое смещение локтевой кости, а также смещение отломков лучевой кости. Этот прием не всегда приводит к желаемому результату. Поэтому в таких случаях хирург производит более значительное приведение предплечья. Оно возможно из-за имеющегося перелома лучевой кости. При таком отклонении предплечья раневая поверхность периферического отломка лучевой кости оказывается направленной навстречу раневой поверхности центрального отломка, что позволяет произвести стыковку их. Это осуществляет хирург I пальцем. Далее он несколько отводит предплечье и восстанавливает правильное соотношение в плечелучевом сочленении и ось локтевой кости. Предплечье сгибают до 170° и руку иммобилизуют гипсовой лонгетой.

Перелом шейки лучевой кости

Разгибательные переломы происходят от насильственного переразгибания в локтевом суставе или прямого удара по задней поверхности верхней части предплечья. У всех пострадавших рентгенологическая картина практически одинакова. Это остеоэпифизеолиз головки лучевой кости и перелом локтевой кости на границе проксимальной и средней третей со смещением под углом, открытым кзади. Такая рентгенологическая картина напоминает переломовывих Монтеджи, но при данном повреждении нет вывиха головки лучевой кости, а имеется остеоэпифизеолиз со смещением дистального отломка кпереди. Описанные переломы встречаются только у детей 12-14 лет.

Методика вправления разгибательных переломов также продиктована особенностями механизма возникновения травмы и смещения отломков. Оба перелома устраняют одновременно. Хирург захватывает одной рукой дистальную часть предплечья и осуществляет тракцию по оси при разогнутой в локтевом суставе конечности. Второй рукой захватывает предплечье у локтевого сустава так, что I палец его располагается по передней поверхности предплечья. Им он давит на центральный конец периферического отломка лучевой кости и смещает его кзади, приближая к раневой поверхности головки лучевой кости. В этот момент хирург сгибает конечность в локтевом суставе до острого угла. В этом положении накладывают заднюю гипсовую лонгету.

Определяя оптимальный срок иммобилизации, принимают во внимание возраст пострадавшего, уровни перелома локтевой кости и др. В среднем он составляет 4-5 недель.

Переломы шейки лучевой кости в сочетании с вывихом в плечелоктевом сочленении.

Переломы шейки лучевой кости с одновременным вывихом в плечелоктевом суставе составляют 1,8% от числа всех переломов шейки лучевой кости. Характерен узкий возрастной диапазон пострадавших – 9-14 лет. Травмы наиболее часто возникают при падении с упором на кисть разогнутой руки.

Клинико-рентгенологическая характеристика

На основании только клинических признаков правильный диагноз установить трудно. Отмечаются припухлость локтевого сустава, деформация его, отчетливое пружинистое сопротивление при попытках движений в локтевом суставе, резкая болезненность при давлении на область головки лучевой кости. Изучение рентгенологической картины позволяет различить два вида повреждений: с задним и передним вывихом в плечелоктевом сочленении. Последнее бывает крайне редко.

При переломе шейки лучевой кости с задним вывихом в плечелоктевом суставе периферический отломок лучевой кости смещен кзади и кверху вместе с локтевой костью, а также ротирован кнаружи. Смещение этого отломка кзади, как правило, полное. Сохраняется контакт между головкой мыщелка плеча и головкой лучевой кости. Но встречаются подвывихи и даже вывихи головки лучевой кости.

Лечение

Руководствуясь особенностями механизма травмы и характера смещения фрагментов, перелом и вывих стремятся выправить одновременно. При заднем вывихе методика вправления заключается в следующем. Ассистент фиксирует плечо больного, осуществляет противотягу и производит давление на локтевой отросток, способствуя тем самым смещению его в дистальном направлении и вправлению вывиха локтевой кости. Хирург одной рукой захватывает дистальную часть предплечья, пронируя его, устраняя ротацию дистального отломка лучевой кости наружу, и осуществляет тракцию. Другой рукой он захватывает проксимальную часть предплечья так, что I пальцем давит спереди на головку лучевой кости, тем самым ограничивает подвижность и препятствует смещению ее кпереди в момент вправления. Далее, не прекращая тяги за предплечье, сгибает конечность в локтевом суставе. При этом возникает щелчок, что свидетельствует о вправлении вывиха. При этом происходит также сопоставление отломков лучевой кости, так как при этом периферический отломок ее смещается кпереди и подходит к центральному. Если сопоставление отломков оказывается неполным и сохраняется определенное смещение, то его устраняют способом, который заключается в том, что при тяге за предлечье и давлении на головку лучевой кости поочередно производят супинацию и пронацию предплечья. В положении пронации, в котором завершают вправление и фиксируют руку, раневая поверхность дистального отломка лучевой кости подходит к раневой

поверхности головки лучевой кости и наступает их сопоставление. Предплечье сгибают до 170° и накладывают заднюю гипсовую лонгету. При таком положении локтевого сустава не происходит вторичного вывиха и смещения отломков.

Если сопоставление отломков лучевой кости не приводит к успеху, то прибегают к оперативному лечению. Головку лучевой кости фиксируют чрессуставно, при помощи спицы.

При переднем вывихе локтевой кости периферический отломок лучевой кости вместе с вывихнутой локтевой костью смещен кпереди. Головка лучевой кости находится впереди головки мыщелка плечевой кости, правильно контактирует с последней и находится в том положении, когда конечность сгибают в локтевом суставе до 90°. Ины?