Перелом ребер грудного отдела позвоночника

Перелом грудного отдела позвоночника – это нарушение целостности одного или нескольких грудных позвонков. Может быть осложненным или неосложненным. Проявляется болью и ограничением движений. При сопутствующем повреждении нервных корешков и спинного мозга возникают неврологические нарушения. Диагноз выставляется на основании жалоб, анамнеза, данных физикального обследования, рентгенографии, КТ, МРТ и других исследований. Лечение неосложненных переломов чаще консервативное, осложненных – оперативное.

Общие сведения

Перелом грудного отдела позвоночника

Причины

У детей и молодых пациентов перелом грудного отдела позвоночника, как правило, является следствием интенсивного травматического воздействия – автодорожного происшествия либо падения с большой высоты. У пожилых людей патология часто развивается при незначительных травмах (например, падении со стула), сопровождается слабо выраженными клиническими проявлениями и порой остается нераспознанным.

Классификация

В современной травматологии различают травматические и патологические, одиночные и множественные переломы позвоночника. Травматические переломы возникают при интенсивном воздействии внешних сил на неизмененный позвоночник. Патологические повреждения развиваются при наличии заболеваний, снижающих прочность костной ткани, и образуются при минимальном внешнем воздействии или при выполнении обычных бытовых действий.

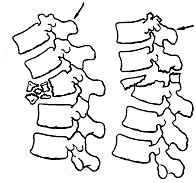

Наиболее распространенными являются компрессионные переломы, при которых наблюдается сплющивание передних отделов позвонка. Такие повреждения возникают при воздействии по оси позвоночника и могут быть как одиночными, так и множественными. Причиной компрессионных переломов обычно становится падение на ягодицы или на ноги. Чаще всего поражается нижнегрудной отдел позвоночника (XI-XII позвонки). Наряду с обычными травматическими, нередко встречаются и патологические компрессионные переломы грудных позвонков.

Травма, провоцирующая патологические переломы, зачастую столь незначительна, что остается незамеченной. Особенно широко распространены такие переломы при остеопорозе. Они, в основном, наблюдаются у пожилых женщин и в ряде случаев могут вызывать прогрессирующую деформацию позвоночника (образование «старческого горба»). Кроме того, патологические компрессионные переломы нередко образуются при метастатическом поражении позвоночника у людей, страдающих злокачественными новообразованиями различной локализации.

Оскольчатые переломы грудных позвонков наблюдаются реже. Механизм травмы в таких случаях обычно тоже непрямой – воздействие по оси позвоночника, однако, травматическое воздействие более интенсивное. От тела позвонка отделяется отломок, который может повреждать нервы, сосуды и спинной мозг. Самой тяжелой разновидностью оскольчатого перелома является «взрывной перелом». При таком повреждении позвонок разламывается на несколько фрагментов, при этом осколки тела зачастую утрачивают связь с задними структурами позвонка.

Симптомы перелома

Пациентов с компрессионными переломами грудных позвонков беспокоит боль в спине, усиливающаяся при движениях. При опросе выясняется типичный механизм травмы: падение на ягодицы или на ноги, реже – падение большого груза на согнутые плечи или верхнюю часть спины. Многие больные отмечают, что в момент травматического повреждения почувствовали задержку дыхания. При осмотре выявляется ограничение движений туловища, локальный отек и болезненность при пальпации в области перелома.

Очень информативен тест осевой нагрузки – усиление боли при давлении на голову или плечи пациента в положении стоя, однако в большинстве современных медицинских руководств эту пробу проводить не рекомендуют, поскольку она может стать причиной усугубления патологии. Большинство компрессионных переломов относится к числу стабильных повреждений, неврологическая симптоматика при таких травмах обычно отсутствует. При значительном снижении высоты позвонка и наличии определенных индивидуальных анатомических особенностей (узком позвоночном канале) могут возникать нарушения движений и чувствительности, парез кишечника, задержка мочеиспускания и симптомы раздражения брюшины.

В отличие от травматических, патологические переломы позвоночника не сопровождаются резкой болью и задержкой дыхания в момент нарушения целостности позвонка. В последующем боли тоже неинтенсивные, нерезкие, отек отсутствует или слабо выражен, а ограничение движений незаметно из-за предшествующей патологии позвоночника, поэтому пациенты зачастую обращаются к травматологу лишь спустя длительное время после травмы. Нередко сросшиеся патологические переломы впервые обнаруживаются при плановом обследовании по поводу остеопороза.

Проявления оскольчатых переломов позвонков в целом напоминают симптомы компрессионного перелома позвоночника, но боли, отек и ограничение движений, как правило, выражены более ярко. Состояние больного средней тяжести или тяжелое, редко – близкое к удовлетворительному. Возможно развитие травматического шока. Гораздо чаще, чем при компрессионных переломах, наблюдается задержка мочеиспускания, парез кишечника и симптомы раздражения брюшины.

Неврологические нарушения при оскольчатых переломах выявляются в 88% случаев. Клиническая картина при повреждении спинного мозга и нервных корешков может значительно различаться – от незначительных сегментарных нарушений (легкие парезы, локальные нарушения чувствительности) до полного паралича и нарушения функции тазовых органов. У ряда больных неврологическая симптоматика усугубляется с течением времени.

Осложнения

В отдаленном периоде могут наблюдаться сегментарная нестабильность, развитие кифоза и неврологические нарушения. Сегментарная нестабильность обычно возникает при компрессионных переломах с уменьшением высоты тела позвонка на 50 и более процентов. Поврежденный сегмент позвоночника «разбалтывается», становится гипермобильным (слишком подвижным). Нестабильность позвоночника может вызывать хронические боли, становиться причиной повреждения или сдавления нервных структур, а также провоцировать дегенеративные изменения и приводить к развитию быстро прогрессирующего остеохондроза.

Кифотическая деформация обычно выявляется у пожилых женщин, страдающих остеохондрозом. Усиление изгиба может быть как незначительным, так и резко выраженным, в тяжелых случаях формируется «старческий горб». Следствием кифоза может стать перегрузка отдельных сегментов позвоночника и мышц спины с развитием хронического мышечного спазма и возникновением упорного болевого синдрома. Кроме того, при данной патологии ограничиваются экскурсии грудной клетки, ухудшаются функции внешнего дыхания и возникает гипертензия в малом круге кровообращения.

Повреждение нервных структур при переломах позвоночника может быть как одномоментным (при травме), так и постепенным. Появление неврологических симптомов в отдаленном периоде, как правило, обусловлено нарушением кровоснабжения спинного мозга вследствие посттравматического сужения спинномозгового канала. Возможны нарастающие расстройства дефекации и мочеиспускания, снижение силы мышц, боли и онемение отдельных участков тела.

Диагностика

Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию позвоночника в двух проекциях. При компрессионных переломах более информативен боковой снимок, на котором обычно четко определяется уменьшение высоты передних отделов тел позвонков (передние отделы как будто «сплющены»). В сомнительных случаях пациентов направляют на КТ позвоночника. При наличии неврологических нарушений назначают консультацию невролога или нейрохирурга.

При оскольчатых переломах на снимках выявляется расширение тела позвонка и уменьшение близлежащих межпозвонковых пространств. Снижения высоты позвонка, как правило, не наблюдается. В сомнительных случаях для более подробного изучения состояния костных структур и мягких тканей больных направляют на КТ и МРТ позвоночника. Пациентам с оскольчатыми переломами назначают консультацию нейрохирурга, миелографию и электрофизиологические исследования (ЭМГ, ЭНГ), а также выполняют ликвородинамические пробы.

Лечение перелома грудных позвонков

Консервативное лечение проводится при большинстве компрессионных переломов и при неосложненных оскольчатых переломах без повреждения связочного аппарата позвоночника. Пациентов госпитализируют в травматологическое отделение, выполняют паравертебральную блокаду, укладывают на кровать со щитом или осуществляют скелетное вытяжение. Назначают анальгетики, ЛФК и физиолечение. Больным запрещают совершать движения, которые могут стать причиной увеличения деформации сломанного позвонка: нельзя сидеть и поднимать тяжести, следует максимально ограничить наклоны и повороты туловища.

После выписки из стационара пациентам рекомендуют носить специальные корсетные пояса, которые фиксируют позвоночник в положении переразгибания и снижают объем движений в поврежденном сегменте. Такие приспособления позволяют уменьшить давление на переднюю поврежденную часть позвонка. В процессе лечения регулярно выполняют контрольные рентгенограммы позвоночника для оценки состояния поврежденных позвонков и степени консолидации отломков.

Показаниями к операции являются нестабильность позвоночника и компрессия нервных корешков и спинного мозга. Тактика хирургического лечения зависит от особенностей повреждения. Основные цели оперативного вмешательства – декомпрессия нервных структур и стабилизация поврежденного сегмента. При оскольчатых переломах удаляют осколки и смежные межпозвонковые диски, восстанавливают высоту травмированного участка и нормальную ось позвоночника. В послеоперационном периоде назначают обезболивающие, антибиотики и физиотерапию. Проводят реабилитационные мероприятия.

Источник

Перело́мы рёбер — нарушения целостности костной или хрящевой части одного или нескольких рёбер. Перелом одного ребра или переломы небольшого количества рёбер, не сопровождающиеся осложнениями и другими повреждениями, обычно срастаются самостоятельно и не требуют значительных вмешательств или иммобилизации.

Эпидемиология[править | править код]

Переломы рёбер составляют 5-15% всех переломов.

Этиология[править | править код]

Переломы рёбер возникают в результате ударов, падений на выступающие предметы, а также без прямой травмы (сдавление грудной клетки). Они могут возникать при различных опухолевых, инфекционных заболеваниях, остеопорозе (патологический перелом).

Клиническая картина[править | править код]

Характерны жалобы на выраженную боль в грудной клетке, усиливающуюся при глубоком дыхании и кашле. Поэтому дыхание больного становится поверхностным, что увеличивает риск развития пневмонии как осложнения.

При осмотре можно выявить отставание грудной клетки в акте дыхания на стороне поражения, иногда в месте перелома обнаруживается отек. При пальпации в области перелома отмечают болезненность, нередко — крепитацию и деформацию в виде ступеньки. Характерен симптом «прерванного вдоха», который не выявляют при ушибе грудной клетки, — прерывание попытки сделать глубокий вдох из-за боли. Выявляют симптом Пайра (болезненность при наклонах в здоровую сторону) и симптом осевых нагрузок — при поочерёдном сдавливании грудной клетки в сагиттальной и фронтальной плоскостях, боль возникает в области дефекта кости, а не в месте сдавления.

Для исключения осложнений проводят пальпацию брюшной полости, аускультацию, измерение ЧСС и артериального давления. При повреждении лёгкого сломанным ребром может возникать кровохарканье, подкожная эмфизема, пневмо- или гемоторакс.

Осложнения[править | править код]

- Повреждение внутренних органов или сосудов острым осколком ребра (например, лёгкого с развитием пневмо- или гемоторакса, сердца, печени, селезёнки, органов желудочно-кишечного тракта, межрёберных сосудов, почек), в частности приводящее к кровотечению.

- Флотация участка грудной стенки.

- Плевропульмональный шок.

- Подкожная эмфизема.

- Инфекционные осложнения (пневмония, гнойный плеврит).

Диагностика[править | править код]

Проводят рентгенографию грудной клетки. Однако при данном методе не всегда удаётся выявить перелом. Поэтому диагноз перелома рёбер обычно устанавливают на основании клинических данных (анамнез, жалобы, объективные данные). Для исключения осложнений проводят клинический анализ крови и мочи.

Заживление переломов ребер[править | править код]

Срастание перелома ребра происходит путём образования мозоли в три стадии: соединительнотканная мозоль, остеоидная мозоль, костная мозоль.[1]

Соединительнотканная мозоль[править | править код]

В месте перелома образуется скопление крови (гематома), в которую мигрируют фибробласты (клетки, вырабатывающие соединительную ткань).

Остеоидная мозоль[править | править код]

Далее происходит превращение соединительной ткани в остеоидную за счет обызвествления (отложения неорганических соединений, составляющих основу нормальной кости). Раньше ошибочно остеоидную мозоль называли «хрящевой».

Костная мозоль[править | править код]

Обогащаясь апатитами (гидроксиапатитами), остеоидная ткань превращается в костную. Сначала костная мозоль рыхлая, по размерам — больше поперечника сломанной кости. Затем начальная костная мозоль уменьшается в размерах, приобретает нормальную архитектонику (фаза обратного развития костной мозоли).

Лечение[править | править код]

При первой врачебной помощи вводят обезболивающее — 1 мл 2% промедола. На время транспортировки грудную клетку туго бинтуют.

В стационаре применяют спиртово-прокаиновую блокаду. Для этого в месте перелома вводят 10-15 мл 1-2% раствора прокаина и, не извлекая иглы, добавляют 1 мл 70% спирта. При устранении боли становится возможным глубокое дыхание и кашель. При сохранении боли блокаду повторяют через 2-3 дня. Назначают анальгин внутрь, отхаркивающие средства.

Прогноз[править | править код]

Прогноз при неосложнённых переломах благоприятен и сращение происходит через 3-4 недели. При переломе нескольких рёбер трудоспособность восстанавливается через 6-8 недель.

Источники[править | править код]

- ↑ Рентгенологическая диагностика давности переломов ребер. Судебная медицина от Forens Ru

Источник