Перелом ребер пробито легкое

Разрыв легкого представляет собой травму, опасную для жизни, которая чаще всего возникает при повреждении легочной ткани и плевры отломками сломанных ребер. Реже подобное явление наблюдается при резких сильных ударах в грудную клетку (например, во время аварий, падений), в результате которых происходит отрыв легкого от его корня из-за натяжения тканей.

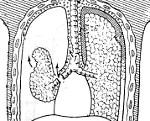

Разрыв легочной ткани (фото)

Какие могут возникать осложнения?

Причины и последствия разрыва легкого могут носить фатальный характер и при отсутствии своевременной медицинской помощи нередко заканчиваются смертельным исходом для пострадавшего.

В большинстве случаев разрыв легких диагностируют в сочетании с другими травмами, среди которых:

- перелом грудины;

- ключицы;

- разрыв почки;

- ушибы внутренних органов;

- ушиб селезенки;

- черепно-мозговая травма.

Таблица. Возможные осложнения:

ОсложненияЧто собой представляет?гемоторакскровоизлияние и накопление крови в плевральной полостипневмотораксскопление воздуха в плевральной полостигемопневмотораксскопление воздуха и крови в плевральной полости

Патогенез разрыва легких

Снимок легких

При нарушении целостности реберной кости отломками повреждается внутренний листок плевры, покрывающий ткань легкого. При этом наружный (париетальный) листок может также повредиться или остаться нетронутым, в зависимости от тяжести травмы.

Чем дальше располагается разрыв от корня легкого, тем легче протекает клиническая картина травмы – это связано с тем, что во время ранения периферических участков органа повреждаются только мелкие кровеносные сосуды и бронхиолы. Несмотря на это, подобная травма может привести к развитию острой дыхательной недостаточности, отеку легкого и летальному исходу.

Повреждение крупных бронхов и кровеносных сосудов приводит к быстро прогрессирующему пневмотораксу и полному спаданию легкого. Кроме этого, артериальное кровотечение вследствие полученной травмы может стать причиной острой сосудистой недостаточности, коллапса и гиповолемического шока.

Клинические признаки

Сильная боль в грудной клетке

В зависимости от того, каким видом пневмоторакса сопровождается повреждение, у больного будут несколько отличаться клинические симптомы.

Симптомы разрыва легкого при закрытом пневмотораксе

При закрытом пневмотораксе характерным признаком разрыва легочной ткани является внезапная острая боль в одной половине грудной клетки или сразу во всей груди, что сопровождается нарастающей усиливающейся одышкой. Это патологическое состояние может возникнуть у человека на ровном месте, без каких-либо предшествующих факторов, но чаще всего, закрытый пневмоторакс с разрывом легкого является следствием полученных травм или повреждений.

Подобное состояние может быть результатом сильных физических нагрузок, что сопровождается такими симптомами:

- острая боль в груди;

- одышка, которая быстро переходит в удушье;

- тахикардия;

- синюшность носогубного треугольника, а затем и всего кожного покрова.

Если врач проведет перкуссию (постукивание) пациенту по грудной клетке, то явно будет слышен коробочный звук.

Симптомы разрыва легкого при открытом пневмотораксе

Приступ удушья

Признак разрыва легочной ткани при открытом пневмотораксе – это повреждение грудной клетки.

Данное состояние характеризуется следующими симптомами:

- нарастающая одышка и удушье;

- острая нестерпимая боль – больной при этом все время пытается прикрыть рану рукой, так как это приносит ему облегчение;

- нарастающая тахикардия;

- бледность кожи и слизистых оболочек;

- падение артериального давления.

При осмотре раны хорошо заметно выделение крови и воздушных пузырьков при акте дыхания – это сопровождается звуками, похожими на хлопок.

Симптомы разрыва легкого при клапанном пневмотораксе

При клапанном пневмотораксе состояние больного особенно тяжелое. Данное повреждение характеризуется тем, что через рану в грудной клетке свободно проникает воздух в плевральную полость, но выдох его невозможен из-за закрытия клапана, который препятствует высвобождению воздуха.

При каждом последующем вдохе усиливается давление в плевральной полости, что приводит к сдавливанию соседних внутренних органов и быстро прогрессирующей дыхательной недостаточности на фоне этого.

При клапанном пневмотораксе, кроме одышки и невозможности выдоха, состояние пациента сопровождается следующими клиническими симптомами:

- чрезмерное психомоторное возбуждение пострадавшего;

- учащение пульса;

- спутанностью сознания.

Если надавить на кожу грудной клетки, то можно услышать крепитацию (хруст), что свидетельствует о скоплении воздуха внутри.

Лечение

При разрыве легкого обязательно госпитализация!

Лечение разрыва легкого и оказание первой неотложной помощи следует проводить пациенту, как можно скорее – от этого будет зависеть его жизнь и цена промедлений может оказаться слишком высокой. Госпитализация в стационар обязательна, больного доставляют в хирургическое отделение или в отделение торакальной хирургии, если такое имеется при клинике.

Основными принципами терапии при подобной травме являются:

- перекрыть доступ воздуха в плевральную полость;

- расправить ткань легкого;

- предупредить развития повторного разрыва – как, правило, это касается тех случаев, когда у пациента имеются сопутствующие патологии, например, бронхоэктазы, астма, заболевания легких.

Операция

Далее представлена инструкция действий хирурга, которые проводятся поэтапно:

- на первом этапе важно перекрыть попадание воздуха в плевральную полость – это позволит прекратить сдавливание легочной ткани и предотвратит развитие дыхательной недостаточности.

- Оперативное вмешательство, в ходе которого устраняются все дефекты легочной ткани, вызванные разрывом.

Хирургическое вмешательство также производится поэтапно, что вы можете посмотреть на видео в этой статье, и состоит из следующих пунктов:

- пункция легкого – чаще всего, конечно, ее используют в целях диагностики заболеваний плевральной полости, но при мелких разрывах и незначительных дефектах легкого процедуру могут назначать с лечебной целью;

- дренаж плевральной полости;

- облитерация плевральной полости путем плевродеза – процедура заключается во введении в плевральную полость специальных растворов, которые провоцируют образование плотных спаек, срастающихся между собой и заполняющих полость;

- операция – проводится в случае массивного разрыва и тяжелых дефектах легочной ткани.

При незначительных легочных дефектах и отсутствии симптомов дыхательной недостаточности некоторые врачи принимают решение просто наблюдать за состоянием пациента, не предпринимая никаких терапевтических и хирургических мероприятий. Иногда используют плевральную пункцию, как основной и единственный метод лечения, при отсутствии эффекта которого пациенту проводят дренаж плевральной полости или плевродез.

Основным показанием к проведению плевродеза больным является невозможность оперативного вмешательства по каким-либо причинам – в этом случае в плевральную полость вводится тальк, который вызывает склеротические процессы в полости и приводит к ее облитерации.

Читать далее…

Источник

Разрыв легкого – это нарушение целостности ткани легкого и плевры без повреждения грудной клетки. Является тяжелым, опасным для жизни состоянием. Чаще возникает вследствие ранения легкого отломками сломанных ребер. Реже образуется при резком натяжении тканей в области корня легкого в момент удара или падения с высоты. Сопровождается цианозом и выраженной одышкой. Возможно кровохарканье и подкожная эмфизема. Диагноз выставляется на основании рентгенографии. При периферических разрывах осуществляется пунктирование и дренирование, при повреждении корня легкого обычно требуется операция.

Общие сведения

Разрыв легкого

Причины

Разрыв легкого чаще наблюдается при тяжелых переломах ребер (множественных, двойных, со смещением отломков). В отдельных случаях выявляется другой механизм повреждения – частичный отрыв легкого от корня вследствие чрезмерного натяжения при резком ударе или падении. Патология нередко выявляется в составе сочетанной травмы (политравмы) при автодорожных происшествиях, падениях с высоты, криминальных инцидентах, промышленных или природных катастрофах.

Патогенез

При переломах ребер разрыв легкого сочетается с повреждением висцеральной плевры (внутреннего листка плевры, окутывающего ткань легкого). При этом париетальный (наружный) листок плевры может повреждаться или оставаться интактным. Выраженность симптомов разрыва легкого напрямую зависит от глубины и локализации ранения. Чем дальше расположен разрыв от корня легкого, тем менее тяжелая клиническая картина наблюдается у пациентов. Это обусловлено тем, что при ранении периферических участков легкого нарушается целостность только мелких сосудов и бронхов. Тем не менее, такая травма может повлечь за собой опасные для жизни последствия из-за формирования пневмоторакса, полного спадания легкого и развития острой дыхательной недостаточности.

Частичные отрывы легкого у корня чреваты нарушением целостности крупных сосудов и бронхов. Повреждение крупных долевых бронхов сопровождается очень быстрым образованием тотального пневмоторакса с полным спаданием легкого, а кровотечение из сегментарных и субсегментарных артерий может не только вызвать образование значительного гемоторакса, но и стать причиной острой кровопотери с развитием гиповолемического шока. Кровотечения из легочной артерии, нижней или верхней полой вены в клинической практике практически не встречаются, поскольку из-за массивной кровопотери пациенты обычно погибают еще до прибытия скорой помощи.

Симптомы разрыва легкого

Клиническая картина зависит от локализации, глубины и обширности раны в легочной ткани, а также от наличия или отсутствия повреждений крупных бронхов и сосудов. Состояние больного обычно тяжелое и не соответствует состоянию пациентов с неосложненными переломами ребер. Больной с разрывом легкого беспокоен, его пульс учащен. Отмечается цианоз, выраженная одышка, резкие боли на вдохе и болезненный мучительный кашель, нередко – с примесью крови.

Поврежденная половина грудной клетки отстает или не участвует в акте дыхания. Пальпаторно может определяться подкожная эмфизема. Дыхание на стороне поражения ослаблено, при тотальном пневмотораксе – не прослушивается. При перкуссии над областью гемоторакса определяется тупой звук, над областью пневмоторакса звук обычно не тимпанический и ненормально громкий. При нарастании гемоторакса или пневмоторакса состояние пациента быстро ухудшается.

Диагностика

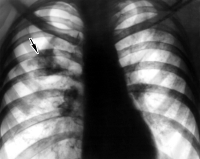

Диагноз разрыв легкого устанавливается на основании анамнеза, жалоб, данных осмотра и результатов рентгенографии. На рентгенограммах определяется коллабирование (спадание) легкого, средостение смещено в здоровую сторону. При гемотораксе спавшееся легкое просматривается на фоне затемнения, при пневмотораксе – на фоне просветления. При гемотораксе в нижних отделах грудной клетки четко определяется уровень жидкости, имеющий вид горизонтальной границы (в отличие от нормальной картины, при которой визуализируется выпуклый купол диафрагмы, а под легким не выявляется интенсивное гомогенное затемнение).

В случаях, когда в плевральной полости имеются спайки, возникшие вследствие предшествующих травм или заболеваний, на рентгенограммах грудной клетки может выявляться нетипичная картина пневмо- и гемоторакса. Ограниченный гемоторакс выглядит как локальное гомогенное затемнение с четкими контурами и обычно локализуется в нижних или средних долях легких. Ограниченный спайками пневмоторакс может визуализироваться как локальное просветление неправильной формы.

Лечение разрыва легкого

Все пациенты госпитализируются в отделение травматологии и ортопедии или грудной хирургии. Как правило, периферические разрывы легкого удается излечить без масштабного вскрытия грудной клетки, путем введения лекарственных средств и проведения различных манипуляций. Пациентам назначают кровоостанавливающие препараты (хлористый кальций), в некоторых случаях с гемостатической целью проводят переливания небольших объемов крови.

При гемотораксе и ограниченном пневмотораксе выполняют повторные плевральные пункции, учитывая локализацию скопления крови или воздуха по данным рентгенографии легких или рентгеноскопии. При распространенном или тотальном пневмотораксе накладывают плевральный дренаж. При нарушении центральной гемодинамики осуществляют сердечно-сосудистую медикаментозную терапию: подкожное введение 1% раствора мезатона и внутривенное введение коргликона в изотоническом растворе хлорида натрия. При необходимости проводят профилактику шока: 10% раствор хлорида кальция и аскорбиновой кислоты внутривенно, гидрокортизон внутримышечно, раствор глюкозы внутривенно капельно.

Показанием к хирургическому вмешательству при разрыве легкого является ухудшение состояния пациента (усиление цианоза, нарастание одышки, появление признаков гиповолемического шока), несмотря на проведение адекватных консервативных мероприятий. Операцию выполняют в экстренном порядке под общим наркозом. В большинстве случаев используют переднебоковой разрез с рассечением одного или нескольких реберных хрящей в непосредственной близости от грудины. Разрез начинают на уровне повреждения, начиная от средней подмышечной линии, продолжают по межреберному промежутку и заканчивают у грудины.

В рану вводят ранорасширитель, удаляют кровь, выявляют поврежденные артерии и перевязывают их на протяжении. Затем пальпируют легочную паренхиму, определяя поврежденный участок. Дальнейшая оперативная тактика зависит от локализации (ближе к корню или на периферии), тяжести повреждения (глубокое или поверхностное), наличия или отсутствия ранений бронхов. При незначительных разрушениях на рану легкого накладывают швы, применяя тонкие шелковые нити. При тяжелых ранениях и размозжениях легочной паренхимы выполняют клиновидную резекцию доли легкого.

В особо тяжелых случаях, при ранах, расположенных у корня легкого в сочетании с повреждением сегментарного бронха и сосуда, требуется лобэктомия (удаление доли легкого). Если есть возможность, в редких случаях ограничиваются перевязкой сосудов и наложением швов на бронх. Бронх окутывают легочной паренхимой и сшивают ее, следя за тем, чтобы не передавить просвет бронха. Рану послойно ушивают, в плевральную полость устанавливают дренаж. В течение первых пяти суток в плевральную полость вводят антибиотики.

В послеоперационном периоде больному для облегчения дыхания обеспечивают полусидячее положение, дают увлажненный кислород, вводят антибиотики, обезболивающие и сердечные препараты. После стабилизации состояния начинают дыхательную гимнастику, проводят физиотерапию. Регулярно осуществляют объективное обследование (оценивают пульс, температуру, аускультативные и перкуссионные данные), назначают повторные рентгеноскопии и рентгенографии грудной клетки для раннего выявления возможных осложнений.

Источник

Спадение легкого после травмы грудной клетки

Травматический пневмоторакс – состояние, возникающее после травм грудной клетки. При нем повреждается целостность плевральных оболочек, из-за чего внутрь полости поступает воздух, сдавливая легкое и не давая ему раскрываться при дыхании.

Возникает дыхательная недостаточность, выраженность которой зависит от степени сдавления и спадения легкого. От этого же зависит серьезность ситуации и объем необходимой медицинской помощи.

Как развивается пневмоторакс

В норме в плевральной полости всегда отрицательное давление. Это необходимо для полноценного расправления легкого при дыхательных движениях. При попадании воздуха в эту полость давление в ней возрастает.

В результате легкое сдавливается и перестает расправляться. При дальнейшем увеличении давления органы средостения смещаются в сторону, при этом могут пережиматься крупные сосуды. Это приводит к еще большему ухудшению кровоснабжения бронхолегочной системы и застою в малом круге кровообращения.

Все эти изменения провоцируют развитие дыхательной и сердечной недостаточности. Без лечения все нарушения быстро прогрессируют и могут привести к смерти больного.

Схема патологии

Причины травматического пневмоторакса

Уже из названия видно, что главная причина этой патологии – травмы. Они могут быть двух видов:

- Проникающие ранения (огнестрельные, ножевые, открытые переломы ребер и др.);

- Закрытые травмы грудной клетки (травматический разрыв легкого и плевры, повреждение плевры обломками ребер при их переломе и др.).

Травмы первого вида обычно приводят к открытому пневмотораксу, второго – к закрытому.

Последствия открытой травмы

Виды пневмоторакса

Пневмоторакс – это нарушение целостности плевры, приводящее к поступлению воздуха в плевральную полость и спадению легкого. Подобное не всегда происходит в результате травм, нередко причина кроется в деструктивных болезнях легочной ткани. Но все же травматический пневмоторакс – самая частая ситуация. Он может быть открытым или закрытым.

При открытом пневмотораксе образуется сообщение между плевральным пространством и окружающей средой. Причина такого нарушения обычно кроется в проникающих ранениях грудной клетки. С каждым вдохом воздух поступает в полость плевры и при выдохе выходит. В некоторых случаях ранение закрывается другими тканями организма, и поступление газа внутрь организма прекращается.

Виды патологии

При закрытых травмах формируется закрытый, внутренний, пневмоторакс. При этой патологии воздух поступает одномоментно в плевральную полость, а далее ситуация либо стабилизируется, либо прогрессирует с каждым вдохом.

Самый опасный вид для жизни – клапанный пневмоторакс. Он может быть и наружным, и внутренним, то есть плевральная пространство может иметь сообщение с окружающей средой, но не всегда. При этом нарушении воздух с вдохом поступает в полость плевры, но не выходит на выдохе из-за сформировавшихся «клапанов».

Ими могут выступать травмированные ткани, которые на выдохе закрывают дефект. Таким образом количество воздуха в плевральном пространстве постепенно нарастает, вместе с ним увеличивается давление и все больше сдавливается легкое.

Эта ситуация требует незамедлительной медицинской помощи. Цена промедления – жизнь пострадавшего.

Клапанное повреждение – опасная ситуация

Стадии пневмоторакса

В зависимости от объема воздуха, поступившего в плевральную полость, различают малый (ограниченный), средний и большой (тотальный) пневмоторакс. При малом легкое не спадается вовсе или спадается незначительно (до 1/3).

При среднем – степень сдавления доходит до половины органа. При большом – спадается большая часть легкого, его объем уменьшается в размерах более, чем на половину. Это самый тяжелый вариант болезни, так как орган полностью выключается из системы дыхания.

По клиническим проявлениям различают:

- стадию компенсации (нет признаков дыхательной и сердечной недостаточности);

- стадию субкомпенсации (признаки дыхательной и сердечной недостаточности при физической нагрузке);

- стадию декомпенсации (признаки дыхательной и сердечной недостаточности в покое).

Таблица 1. Классификация травматического пневмоторакса:

Виды травматического пневмотораксаВ зависимости от наличия сообщения между плевральной полостью и окружающей средойВ зависимости от степени спадения легкогоВ зависимости от выраженности клинических проявлений

- Открытый

- Закрытый

- Малый

- Средний

- Большой

- Компенсаторный

- Субкомпенсаторный

- Декомпенсаторный

Клиническая картина

Симптомы травматического пневмоторакса зависят от его вида. Закрытая патология при небольшом количестве поступившего в плевральную полость воздуха проявляется не так выражено и иногда остается незамеченной.

Клиническая картина открытого пневмоторакса всегда характеризуется тяжелыми нарушениями. Если формируется клапанный механизм поступления воздуха, все симптомы быстро нарастают вплоть до полного коллапса и смерти.

Клиника закрытого пневмоторакса

При закрытом пневмотораксе больные жалуются на боли в груди с иррадиацией в руку или шею. Если воздух поступил в плевральную полость одномоментно и в небольшом количестве, никаких дополнительный клинических проявлений может не возникнуть. Спустя время газ рассосется самостоятельно, не вызывая никаких серьезных нарушений.

В случае, если воздуха много, легкое сдавливается, что приводит к развитию дыхательной недостаточности в той или иной степени. У пациентов наблюдаются одышка, чувство нехватки воздуха, страх удушья.

Кожа бледнеет, на кончиках пальцев, носа и губ появляется синюшность. Если воздух продолжает поступать в полость плевры, постепенно развивается подкожная эмфизема.

Приступ удушья – главный симптом

Клиника открытого пневмоторакса

При открытом сообщении плевральной полости с окружающей средой на каждом вдохе воздух поступает внутрь организма и затем на выдохе со свистом выходит. При наличии кровотечения или повреждения легочной ткани свисту сопутствует выход пенистой крови (нередко струей).

Помимо признаков дыхательной и сердечной недостаточности при проникающих ранениях наблюдаются выраженные гемодинамические расстройства. Нередко возникает шок, обусловленный не только потерей крови, но и раздражением множества плевральных рецепторов. Исход этой ситуации полностью зависит от своевременности оказания медицинской помощи.

Синдром при дыхательной и сердечной недостаточности

Клиника клапанного пневмоторакса

Это самый тяжелый вид пневмоторакса, так как очень быстро может привести к летальному исходу. При этой патологии воздух с каждым вдохом проникает в плевральную полость, но не выходит наружу на выдохе.

В результате стремительно возрастает давление и сдавливает легкое, которое полностью выключается из дыхательных движений. При этом может возникнуть парадоксальное дыхание – переход углекислого газа из поврежденного легкого в здоровое, тем самым еще сильнее усугубив гемодинамические расстройства, дыхательную и сердечную недостаточность.

Последствия травматического пневмоторакса в такой ситуации могут быть необратимыми и стоить пациенту жизни.

Диагностика

Диагноз при этой патологии ставится на основании клинических данных, анамнеза, осмотра, лабораторных и инструментальных исследований.

Характерная клиническая картина в большинстве случаев позволяет быстро заподозрить пневмоторакс. При осмотре при закрытой патологии обращается на себя внимание сглаженность межреберных промежутков и отставание одной стороны грудной клетки при дыхании.

Перкуторно слышится коробочный звук. При аускультации выявляется ослабленное дыхание, а при пальпации – ослабление голосового дрожания и характерный хруст при подкожной эмфиземе.

В случае открытой патологии картина при осмотре будет зависеть от характера и выраженности травмы.

Подтверждается диагноз данными рентгенографии. Как выглядит эта патология на рентгеновском снимке, наглядно показано на фото ниже.

Рентгеновский снимок

В сомнительные случаях проводят компьютерную томографию, плевральную пункцию и торакоскопию в зависимости от ситуации. Лаборатно в крови выявляются нарушения оксигенации и изменения газового состава крови.

Как помочь пострадавшему

Алгоритм первой помощи

При подозрении на посттравматический пневмоторакс любого вида в первую очередь нужно вызвать скорую помощь. В период ее ожидания больного нужно успокоить, помочь ему принять удобное положение, обеспечить приток свежего воздуха.

В случае открытого повреждения при возможности нужно наложить окклюзионную повязку на повреждение, чтобы предотвратить дальнейшее поступление воздуха в полость плевры. Подробная инструкция, как это сделать правильно, представлена на видео в этой статье.

После госпитализации врач определит степень и вид повреждения и назначит необходимое лечение.

Медицинская помощь при пневмотораксе

При закрытой патологии лечение чаще всего консервативное симптоматическое. Врачи назначают обезболивающие, сердечные препараты, оксигенотерапию.

Скопившийся в плевральной полости воздух удаляют посредством плевральной пункции. Если это не помогает, и воздух продолжает поступать в полость, ставят герметичный дренаж по Бюлау.

Дренирование по Бюлау

Лечение травматического пневмоторакса открытого типа заключается в переведении его в закрытую форму, далее назначается аналогичная терапия. Для этого в большинстве случаев требуется проведение срочной операции, в ходе которой выявляют и зашивают дефект в плевре.

При клапанном повреждении необходима срочная плевральная пункция, чтобы ликвидировать напряженный пневмоторакс. Затем проводят экстренную торакотомию, ревизию грудной полости, выявление и ушивание дефекта.

В послеоперационном периоде назначают кислородотерапию для более быстрого восстановления и ликвидации дыхательной недостаточности, а также антибактериальные препараты для предупреждения развития инфекционных осложнений.

Прогноз при пневмотораксе

Прогноз зависит от вида патологии. При закрытой травме прогноз благоприятный. В большинстве случаев процесс разрешается самостоятельно.

Прогноз при открытой травме зависит от ее обширности и степени всех повреждений. Полное выздоровление возможно, если не задеты жизненно важные органы и вовремя проведена операция.

При клапанном пневмотораксе прогноз неблагоприятный, исход патологии обусловлен своевременностью оказания больному медицинской помощи.

Прогноз зависит от своевременности помощи

Травматический пневмоторакс – острая патология, требующая незамедлительного оказания квалифицированной медицинской помощи. При ее возникновении нужно как можно скорее доставить пострадавшего в больницу. От этого зависят выздоровление и жизнь пострадавшего.

Читать далее…

Источник