Перелом шейного отдела позвоночника доклад

Êëàññèôèêàöèÿ è îñíîâíûå ôîðìû ïåðåëîìîâ ïîçâîíî÷íèêà, èõ ñðàâíèòåëüíîå îïèñàíèå è êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà. Ïîäõîäû ê äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèþ ïåðåëîìîâ øåéíûõ, ãðóäíûõ è ïîÿñíè÷íûõ ïîçâîíêîâ, êðåñòöà è êîï÷èêà. Ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðû ïðè òðàâìàõ.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ðåôåðàò

Ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà

1. Ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà

ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèê ëå÷åáíûé ôèçêóëüòóðà

Ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà — ïàòîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, âîçíèêàþùåå â õîäå íàðóøåíèÿ àíàòîìè÷åñêîé öåëîñòíîñòè êîñòåé ïîçâîíî÷íèêà. Ïðîèñõîäèò ïîä âîçäåéñòâèåì ñèëû, âûçûâàþùåé ðåçêèå è ÷ðåçìåðíûå ñãèáàíèÿ ïîçâîíî÷íèêà èëè ïðè íåïîñðåäñòâåííîì âîçäåéñòâèè ñèëû (òðàâìà). Âñå ïåðåëîìû ïîçâîíî÷íèêà ìîæíî ðàçäåëèòü íà ðÿä ãðóïï â çàâèñèìîñòè îò ïîëîæåíèÿ ïåðåëîìà.

Ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà — îäíà èç ñàìûõ òÿæåëûõ òðàâì. Ïðè ýòîé òðàâìå ïðîèñõîäèò íàðóøåíèå àíàòîìè÷åñêîé öåëîñòíîñòè îäíîãî èëè íåñêîëüêî ïîçâîíêîâ. Íî îñíîâíàÿ òÿæåñòü çàêëþ÷àåòñÿ íå â ýòîì. Çà÷àñòóþ ïîâðåæäåíèå ïîçâîíêîâ ñî÷åòàåòñÿ ñ íàðóøåíèåì öåëîñòíîñòè äðóãèõ ñòðóêòóð — ìûøö, êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, íåðâîâ, è, ÷òî ñàìîå îïàñíîå — ñïèííîãî ìîçãà. Âñå ýòî ñîçäàåò ñåðüåçíóþ óãðîçó íå òîëüêî äëÿ çäîðîâüÿ, íî è äëÿ æèçíè ïàöèåíòà.

2. Êëàññèôèêàöèÿ ïåðåëîìîâ ïîçâîíî÷íèêà

Ïîçâîíî÷íûå ïåðåëîìû ìíîãîîáðàçíû ïî ìåõàíèçìàì âîçíèêíîâåíèÿ, ïðè÷èíàì è ïðîÿâëåíèÿì. Ïîýòîìó åäèíàÿ îáùåïðèíÿòàÿ êëàññèôèêàöèÿ ýòîé òðàâìû îòñóòñòâóåò — ãðàäàöèÿ ïîâðåæäåíèé ïîçâîíî÷íèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íåñêîëüêèì ïðèçíàêàì.

çàâèñèìîñòè îò ëîêàëèçàöèè ïåðåëîìà âûäåëÿþò:

— ïåðåëîì øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà;

— ïåðåëîì ãðóäíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà;

— ïåðåëîì ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà;

— ïåðåëîì êðåñòöà è ïåðåëîì êîï÷èêà.

çàâèñèìîñòè îò ïîâðåæäåíèÿ ñïèííîãî ìîçãà âûäåëÿþò:

— ïåðåëîìû, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ïîðàæåíèåì ñïèííîãî ìîçãà;

— ïåðåëîìû ïîçâîíî÷íèêà áåç ïîâðåæäåíèÿ ñïèííîãî ìîçãà.

— ïåðåëîìû, ñî÷åòàþùèåñÿ ñ âûâèõàìè.

Ïî ïðè÷èíàì è ìåõàíèçìó ïîâðåæäåíèÿ âûäåëÿþò ñëåäóþùèå âèäû ïåðåëîìîâ:

— Êîìïðåññèîííûå. Çäåñü òðàâìèðóþùàÿ ñèëà èìååò âèä êîìïðåññèè — ñäàâëèâàíèÿ ïîçâîíî÷íèêà ñ óìåíüøåíèåì âûñîòû ïîçâîíêîâ. Îñíîâíûå ìåõàíèçìû — ïàäåíèå íà ñïèíó, ïàäåíèå ñ âûñîòû íà ÿãîäèöû èëè íà íîãè.

— Ôëåêñèîííî-ýêñòåíçèîííûå — ñãèáàòåëüíî-ðàçãèáàòåëüíûå. Ïîæàëóé, ñàìàÿ òÿæåëàÿ ðàçíîâèäíîñòü ïîçâîíî÷íûõ ïåðåëîìîâ.  îñíîâå åå ëåæèò ðåçêîå ñãèáàíèå-ðàçãèáàíèå ïîçâîíî÷íèêà ïðè àâòîìîáèëüíûõ àâàðèÿõ, ïàäåíèè òÿæåëûõ ïðåäìåòîâ íà ñïèíó.

— Ðîòàöèîííûå.  îñíîâå ýòèõ òðàâì — ðåçêèå áûñòðûå çàïðåäåëüíûå äâèæåíèÿ ïîçâîíî÷íîãî ñòîëáà âîêðóã ïðîäîëüíîé îñè ïî òèïó âðàùåíèÿ — ðîòàöèè. Êàê ïðàâèëî, ýòè òðàâìû íàáëþäàþòñÿ âñëåäñòâèå ïðÿìîãî óäàðà ïî òóëîâèùó.

Ïåðåëîìû ïîçâîíî÷íèêà ìîãóò áûòü:

— Åäèíè÷íûå — ïîâðåæäàåòñÿ êàêîé-ëèáî îäèí ïîçâîíîê;

— Ìíîæåñòâåííûå — ñ ïîâðåæäåíèåì íåñêîëüêèõ ïîçâîíêîâ.

À òàêæå:

— Ñòàáèëüíûå — îáùàÿ ñòðóêòóðà ïîçâîíî÷íîãî ñòîëáà íå íàðóøàåòñÿ, ïîâðåæäåííûå è öåëûå ïîçâîíêè íå ñìåùàþòñÿ äðóã îòíîñèòåëüíî äðóãà;

— Íåñòàáèëüíûå — ïðîèñõîäèò ñìåùåíèå ïîçâîíêîâ äðóã îòíîñèòåëüíî äðóãà â âèäå ò. í. ïåðåëîìîâûâèõîâ.

3. Ïåðåëîìû øåéíûõ ïîçâîíêîâ

Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ:

— âñëåäñòâèå ïàäåíèÿ íà ãîëîâó ñ âûñîòû;

— ïðè óøèáå ãîëîâû âî âðåìÿ íûðÿíèÿ íà ìåëêîâîäüå;

— ïðè ðåçêîì ñãèáàíèè ãîëîâû âïåðåä (íàïðèìåð, ïðè ðåçêîé îñòàíîâêå äâèæóùåãîñÿ òðàíñïîðòà);

— ïðè óäàðå ãîëîâû î êðûøó àâòîìîáèëÿ (ÄÒÏ).

Ñèìïòîìû:

— áîëè â øåéíîì îòäåëå ïîçâîíî÷íèêà;

— áîëüíûå íå ìîãóò ïîâîðà÷èâàòü, ñãèáàòü è ðàçãèáàòü øåþ;

— ìûøöû øåè ðåçêî íàïðÿæåíû;

— â òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ ïîâðåæäåíèåì ñïèííîãî ìîçãà — îòåê ãîëîâíîãî ìîçãà ñ íàðóøåíèåì ôóíêöèè äûõàíèÿ è ñåðäöåáèåíèÿ.

Ëå÷åíèå ïåðåëîìîâ øåéíûõ ïîçâîíêîâ:

Ëå÷åíèå ïðè ïîìîùè âîðîòíèêà

Ýòîò âèä ïðèìåíÿþò ïðè ïåðåëîìàõ øåéíûõ ïîçâîíêîâ áåç ñìåùåíèÿ. Íà øåþ íàêëàäûâàþò âûñîêèé âîðîòíèê, ñäåëàííûé èç âàòíîé ïîäóøêè, ñâåðõó íàêëàäûâàþò 2 ãèïñîâûõ áèíòà. Òàêóþ ïîâÿçêó íàêëàäûâàþò íà 6 íåäåëü. Âåñü ïåðèîä ëå÷åíèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ ëå÷åáíîé ãèìíàñòèêîé, à ïîñëå ñíÿòèÿ âîðîòíèêà íà 2 — 6 ìåñÿöåâ íàçíà÷àåòñÿ ëå÷åáíûé ìàññàæ øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà.

4. Ïåðåëîìû òåë ãðóäíûõ è ïîÿñíè÷íûõ ïîçâîíêîâ

Ïðè÷èíû:

— ïàäåíèå ñ âûñîòû íà íîãè;

— ïàäåíèå ñ âûñîòû íà ÿãîäèöû;

— ïðè ïàäåíèè íà ñïèíó ñîãíóòîãî ÷åëîâåêà áîëüøîãî ãðóçà.

Ðàçëè÷àþò âèäû ïåðåëîìîâ:

— êîìïðåññèîííûé ïåðåëîì îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ òåë ïîçâîíêîì — ñæàòèå è äðîáëåíèå ïîçâîíêîâ. Âûäåëÿþò íåñêîëüêî âèäîâ:

— íåáîëüøàÿ êîìïðåññèÿ;

— óìåðåííàÿ êîìïðåññèÿ;

— çíà÷èòåëüíàÿ êîìïðåññèÿ.

— ðàçäðîáëåííûé ïåðåëîì òåë ïîçâîíêîâ;

— ïåðåëîì, ñî÷åòàþùèéñÿ ñ âûâèõîì.

Ñèìïòîìû:

— áîëè ïðè ïîâîðîòàõ è íàêëîíàõ òóëîâèùà;

— áîëè ïðè íàäàâëèâàíèè â îáëàñòü ïîâðåæäåííîãî ïîçâîíêà;

— îïîÿñûâàþùèå áîëè;

— ïîòåðÿ äâèãàòåëüíûõ ôóíêöèé è ÷óâñòâèòåëüíîñòè íèæå ìåñòà ïåðåëîìà;

— âçäóòèå æèâîòà;

— áîëè â æèâîòå;

— íàðóøåíèå ñòóëà è ìî÷åèñïóñêàíèÿ.

Ëå÷åíèå êîìïðåññèîííûõ ïåðåëîìîâ ãðóäíûõ è ïîÿñíè÷íûõ ïîçâîíêîâ

Ëå÷åíèå ïåðåëîìîâ ñ íåáîëüøîé è óìåðåííîé êîìïðåññèåé

Áîëüíîé ëåæèò íà òâåðäîé ïîâåðõíîñòè, íà ñïèíå. Îñóùåñòâëÿþò ñêåëåòíîå âûòÿæåíèå ïðè ïîìîùè ëÿìîê, êîòîðûå çàêðåïëÿþòñÿ çà ïëå÷è.  òàêîì ïîëîæåíèè áîëüíîé íàõîäèòñÿ â òå÷åíèå 8 íåäåëü. Ïîä ïîÿñíèöó ïîäêëàäûâàþò âàëèê. Ãîëîâíîé êîíåö êðîâàòè ïðèïîäíèìàþò. ×åðåç 10 äíåé ëå÷åíèÿ íàçíà÷àþò ïðîãðåâàíèÿ è ëåãêèé ëå÷åáíûé ìàññàæ, íàïðàâëåííûé íà óêðåïëåíèÿ ìûøö ñïèíû. Ïîñëå 8 íåäåëü áîëüíîìó îäåâàåòñÿ êîðñåò è ðàçðåøàåòñÿ õîäèòü.

Òðóäîñïîñîáíîñòü ïîëíîñòüþ âîññòàíàâëèâàåòñÿ ÷åðåç 4 — 5 ìåñÿöåâ.

Ëå÷åíèå ïåðåëîìîâ ñî çíà÷èòåëüíîé êîìïðåññèåé

Ôîðñèðîâàííîå ðàñïðàâëåíèå ïîçâîíêîâ. Áîëüíîãî êëàäóò íà áîê è îïðåäåëÿþò ìåñòî ïåðåëîìà, îáðàáàòûâàþò ìåñòî éîäîì è ïðîâîäÿò îáåçáîëèâàíèå ìåñòà ïåðåëîìà. Äëÿ ýòîãî áåðóò 1% ðàñòâîð íîâîêàèíà, èãëó ââîäÿò ïî íàïðàâëåíèþ ê ïîâðåæäåííîìó ïîçâîíêó, óïèðàþòñÿ â íåãî è îáêàëûâàþò íîâîêàèíîì. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ââîäèòü íå áîëüøå 10 ìë.

Ïîñëå àíåñòåçèè áîëüíîé ïðîâèñàåò ìåæäó äâóìÿ ñòîëáàìè è â òàêîì ïîëîæåíèè íà íåãî íàêëàäûâàþò êîðñåò íà ñðîê îò 3 äî 4 ìåñÿöåâ.

Ïîñòåïåííîå ðàñïðàâëåíèå ïîçâîíêîâ. Áîëüíîãî êëàäóò íà òâåðäóþ ïîâåðõíîñòü, ïîä ïîÿñíèöó ïîäêëàäûâàþò òîíêèé âàëèê. Íà ñëåäóþùèé äåíü òîíêèé âàëèê çàìåíÿþò ñðåäíèì. ×åðåç 1 — 2 äíÿ âìåñòî ñðåäíåãî êëàäóò áîëüøîé, êîòîðûé èìååò øèðèíó 12 — 20 ñì è âûñîòó 7 — 10 ñì è òàê ñî âðåìåíåì ïðîèñõîäèò ðàñïðàâëåíèå ïîçâîíî÷íèêà. Ïðîöåññ ðàñïðàâëåíèÿ êîíòðîëèðóþò ïðè ïîìîùè ðåíòãåíà.  ñðåäíåì ÷åðåç 6 — 8 íåäåëü íàêëàäûâàþò ãèïñîâûé êîðñåò. Çà 30 ìèíóò äî ïðîèçâåäåíèÿ ýòîé ìàíèïóëÿöèè áîëüíîìó ñ öåëüþ ñíÿòèÿ áîëè ââîäÿò 1,5 ìë 15 ðàñòâîðà ïðîìåäîëà.

Ëå÷åíèå ðàçäðîáëåííûõ ïåðåëîìîâ

Òàêîå æå, êàê è êîìïðåññèîííûõ. Îòëè÷àåò íàëè÷èå ñèëüíûõ áîëåé, äàæå ïîñëå âïðàâëåíèÿ ïîçâîíêîâ è ñðîêè âîññòàíîâëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîñòè, êîòîðûå ïðè ðàçäðîáëåííûõ ïåðåëîìàõ âàðüèðóþò îò 9 äî 12 ìåñÿöåâ.

5. Ïåðåëîìû ïîçâîíêîâ êðåñòöà è êîï÷èêà

Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ:

— ïàäåíèå ñ âûñîòû íà ÿãîäèöû;

— ñäàâëåíèå â ïåðåäíå-çàäíåì íàïðàâëåíèè (íàïðèìåð, ïðè ÄÒÏ).

Ñèìïòîìû:

— áîëü â ìåñòå ïåðåëîìà;

— áîëü ïðè ïîïûòêàõ íàêëîíà òóëîâèùà;

— áîëü ïðè ïàëüïàöèè â ìåñòå ïîâðåæäåíèÿ;

— îòå÷íîñòü ìåñòà ïîâðåæäåíèÿ;

— áîëè âíèçó æèâîòà;

— ïðè ïîâðåæäåíèè íåðâîâ, êîòîðûå ïðîõîäÿò âíóòðè ïîçâîíêîâ — íàðóøåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè è äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè â íèæíèõ êîíå÷íîñòÿõ, íàðóøåíèå ìî÷åèñïóñêàíèÿ è ñòóëà.

Ëå÷åíèå:

Áîëüíîãî êëàäóò íà ñïèíó, íà òâåðäóþ ïîâåðõíîñòü, ïîä ïîÿñíè÷íûé îòäåë ïîçâîíî÷íèêà ïîäêëàäûâàþò âàëèê. Ìåñòî ïåðåëîìà îáåçáîëèâàþò. Âîññòàíîâëåíèå òðóäîñïîñîáíîñòè ÷åðåç 2 — 3 ìåñÿöà. Ïðè ìíîãîîñêîëü÷àòîì ïåðåëîìå, ïåðåëîìå ñî ñìåùåíèåì èëè ïîâðåæäåíèè íåðâîâ ïðîâîäÿò îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå.

6. Ïåðâàÿ ïîìîùü

îòíîøåíèè òðàâì ïîçâîíî÷íèêà ïåðâàÿ ïîìîùü èãðàåò ðåøàþùóþ ðîëü. Îò òîãî, íàñêîëüêî ãðàìîòíî îíà áóäåò îêàçàíà, çàâèñèò äàëüíåéøåå âûçäîðîâëåíèå, è äàæå ñàìà æèçíü. Íåïðàâèëüíî îêàçàííàÿ ïîìîùü ìîæåò ïðèâåñòè ê óñóãóáëåíèþ ñîñòîÿíèÿ, è äàæå ê ãèáåëè ïîñòðàäàâøåãî.

Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðåäóñìàòðèâàåò, ïðåæäå âñåãî, ïðàâèëüíóþ óêëàäêó è òðàíñïîðòèðîâêó ïîñòðàäàâøåãî. Òðàíñïîðòèðîâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî, ëåæà íà ñïèíå, íà æåñòêèõ íîñèëêàõ. Íèêàêèõ ëåæàíèé íà áîêó èëè íà æèâîòå! Ïåðåêëàäûâàíèå íà íîñèëêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèíõðîííî ãðóïïîé íå ìåíåå 3 ÷åëîâåê — îäèí ïîäâîäèò ðóêè ïîä çàòûëî÷íóþ îáëàñòü, âòîðîé — ïîä ãðóäíóþ êëåòêó, òðåòèé — ïîä òàç è ïîä íèæíèå êîíå÷íîñòè. Çà íåèìåíèåì íîñèëîê ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáûå ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà, íàïðèìåð, äåðåâÿííûé ùèò. Ïðè ýòîì êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ çàñòàâëÿòü âñòàâàòü èëè ñàäèòüñÿ òðàâìèðîâàííîãî, äåðãàòü åãî çà ðóêè èëè çà íîãè, ñàìîñòîÿòåëüíî ïûòàòüñÿ âïðàâèòü ñëîìàííûå ïîçâîíêè. Íè â êîåì ñëó÷àå!

Îñîáîãî âíèìàíèÿ òðåáóþò ïîñòðàäàâøèå ñ òðàâìîé øåéíîãî îòäåëà. Çäåñü íóæíà ìàêñèìàëüíàÿ îñòîðîæíîñòü — ëþáîå íåëîâêîå äâèæåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ øåéíîãî îòäåëà ñïèííîãî ìîçãà. Âîîáùå, ïåðâàÿ ïîìîùü òàêèì áîëüíûì íà÷èíàåòñÿ ñ íàëîæåíèÿ íà øåþ ò.í. âîðîòíèêà Øàíöà — ñïåöèàëüíîãî îðòîïåäè÷åñêîãî ïðèñïîñîáëåíèÿ, îáåçäâèæèâàþùåãî øåþ. È òîëüêî ïîòîì òàêîãî ïîñòðàäàâøåãî ïåðåêëàäûâàþò è òðàíñïîðòèðóþò. Âîîáùå, ñ âîðîòíèêîì Øàíöà ñâÿçàíà îäíà èíòåðåñíàÿ äåòàëü.  ÑØÀ ïåðâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ ïàðàìåäèêàìè — ñïåöèàëüíî îáó÷åííûìè ëþäüìè, íî áåç ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Èç-çà ýòîãî ïàðàìåäèêè íå ìîãóò èñêëþ÷èòü òðàâìó øåéíîãî îòäåëà, è ïîýòîìó íàêëàäûâàþò âîðîòíèê Øàíöà àáñîëþòíî âñåì ïîñòðàäàâøèì. À â ãîñïèòàëå âðà÷, óáåäèâøèñü â öåëîñòíîñòè øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà, ñíèìàåò ýòîò âîðîòíèê.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

…

Источник

Перелом шейного отдела позвоночника это повреждение, результатом которого может быть частичный либо полный паралич, а также смертельный исход. При такой травме особо важное значение имеет правильное оказание первой помощи и своевременная госпитализация пострадавшего.

Что такое перелом шеи и его симптомы можно узнать ниже.

Причины

Случаются переломы шейных позвонков при:

- ДТП,

- неудачном падении, ударе в быту либо на производстве,

- занятиях такими видами спорта, как гимнастика, лыжный спорт, верховая езда, дайвинг, дельтапланеризм,

- осуществлении резких наклонов и поворотов головы больными остеоарторозом либо другими подобными заболеваниями.

Классификация

В зависимости от наличия осложнений выделяют переломы:

- осложненные,

- неосложненные.

В зависимости от характера переломы бывают следующих типов:

- изолированный перелом позвоночных дуг,

- переломовывих (сочетание вывиха позвонка и перелома дуг (тела) позвонка),

- компрессионный (наблюдается в результате сдавления позвонка),

- оскольчатый (диагностируется при дроблении позвонка на части).

Исходя из локализации, различают переломы:

- Джефферсона (повреждение 1 позвонка, возникающее в результате падения увесистого предмета на вертикально расположенную голову,

- висельника либо палача (травмирование 2 позвонка),

- ныряльщика (нарушение целостности 3-7 позвонков с одновременным разрывом связок),

- землекопа (повреждение остистых отростков 6-7 позвонков из-за резкого наклона шеи вперед под воздействием внешней силы).

В отдельную группу также выделены хлыстовые и спинальные травмы шейного отдела позвоночника.

При хлыстовой травме, полученной при резком сгибании-разгибании шеи, наблюдается разрушение межпозвоночных суставов, связок. При спинальной травме повреждаются спинной мозг, его нервные оболочки и корешки.

Первый шейный позвонок имеет название «атлант», так как именно на нем «держится» голова. Он имеет форму кольца и находится там, где позвоночник стыкуется с затылочной костью и имеет вид кольца. Данное сочленение не имеет хрящевой ткани, поэтому при повреждении атлант берет на себя всю силу удара.

Повреждения атланта подразделяются на переломы:

- задней дуги (наиболее часто встречающийся),

- боковых частей позвонка,

- четырехкомпонентный «взрывной»,

- передней дуги (горизонтальный),

- поперечного отростка (односторонний либо двусторонний).

Второй шейный позвонок носит название «аксис». Он также как и первый представлен в форме кольца, передняя часть которого имеет вырост, именуемый зубом аксиса. Выделяют следующие типы перелома аксиса:

- отрывной перелом верхушки зуба аксиса (редко встречающаяся травма),

- перелом, при котором линия повреждения проходит по самой узкой области зуба,

- перелом у зубного основания в теле позвонка.

Симптомы

При переломе первого шейного позвонка и переломе второго шейного позвонка наблюдаются следующие симптомы:

- боль в затылочной и теменной областях,

- нарушение чувствительности,

- головокружение.

Признаки повреждения 3-7 позвонков немного иные:

- боль в зоне повреждения,

- нарушение чувствительности,

- появление паралича.

При переломе остистого отростка появляются:

- отечность поврежденного участка,

- боль в шейной и затылочной областях,

- затруднение при поворотах головы.

При повреждении позвоночных дуг имеются:

- ощущение сдавления шейного отдела,

- боль в спине и затылочной области.

При множественном переломе наблюдаются:

- болевой шок, мигрень, головокружение,

- потеря чувствительности конечностей,

- сбой в работе дыхательной системы.

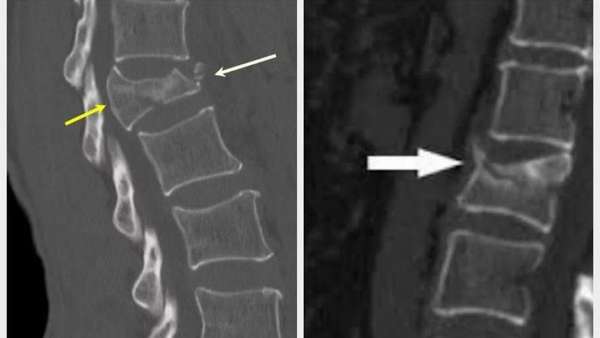

Диагностика

В ходе диагностирования производится:

- внешний осмотр места перелома, позволяющий определить локализацию и сопутствующие нарушения,

- рентгенография поврежденного участка в двух трех проекциях,

- КТ и МРТ, позволяющие уточнить детали травмы и требуемые при оскольчатом либо компрессионном переломах позвоночника шейного отдела.

Первая помощь

В случаях, когда сломаны шейные позвонки, очень важно правильно оказать пострадавшему первую помощь. Для этого необходимо выполнить ряд действий:

- предотвратить всяческие попытки человека двигаться,

- вызвать скорую помощь,

- положить пострадавшего на бок во избежание западания языка либо удушения рвотными массами,

- если человек не может лежать на боку по причине сильного отека горла, его следует положить на живот, положив под голову жесткую подушку,

- зафиксировать шею с помощью подручных средств: полотенца, плотного картона, доски и т.п.,

- дать пострадавшему дозу анестетиков: анальгина, парацетамола, нестероидных противовоспалительных средств,- чтобы предотвратить появление болевого шока, коматозного либо обморочного состояния,

Важно знать! При оказании первой помощи нельзя резко изменять положение тела человека, тянуть его за ноги.

Лечение

Травмы шеи, как правило, лечатся консервативным путем, предусматривающим иммобилизацию и постельный режим. Если такое лечение не дало положительного эффекта —, пациента оперируют. Хирургическое вмешательство требуется также при компрессионном переломе, отделении костных фрагментов, защемлении спинного мозга.

Чтобы облегчить пациенту боль назначаются анестетики и различные физиопроцедуры, такие как: озокеритотерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, электрофорез, ультрафонофорез.

Иммобилизация

Лечение перелома шейных позвонков невозможно без приведения пациента в неподвижное состояние. Неподвижность обеспечивает полное сращение костных тканей. Поэтому, в течение четырех месяцев шея пациента удерживается в одном и том же положении.

Использование бандажа и воротника

Самым распространенным ортопедическим изделием является воротник Шанца, который фиксирует область шеи, ограничивает ее движение. Данный воротник используется в течение длительного срока вплоть до полного выздоровления пациента.

При компрессионном переломе шейных позвонков, учитывая их сжатие, используется гипсовый корсет, который эффективно устраняет имеющееся защемление. Срок ношения такого бандажа зависит от тяжести полученного повреждения.

Травмы шеи, влекущие ее деформирование, лечатся путем помещения пациента в петлю Глиссона, специальное приспособление для тракции (вытяжения) позвоночника.

Оперативное вмешательство

С целью восстановления травмированных позвонков производится использование специальных металлических пластин, трансартикулярных фиксаторов, ламинарных контракторов.

Все эти приспособления позволяют придать позвонкам нужное положение. После успешного срастания костей и снятия фиксаторов, для заполнения образованного дефекта костной ткани используют трансплантат (костный фрагмент), извлеченный из тазовой кости пациента.

Упражнения и массаж

В период сращивания костей из-за долговременной иммобилизации шеи развивается мышечная атрофия. В связи с этим требуется длительное восстановление с использованием специальной гимнастики, проводимой, в первое время, под наблюдением врача. Такая гимнастика, как правило, предусматривает выполнение наклонов головы вперед-назад, вправо-влево, а также круговые вращения головой.

Также больным назначается массаж с целью разработки мышц и восстановления их тонуса. Для большей эффективности стоит использовать точечный массаж, позволяющий проработать каждый позвонок. Очень важно чтобы данная процедура осуществлялась исключительно квалифицированным специалистом.

Последствия переломов шейного отдела позвоночника

С последствиями перелома 5,6,7 шейного позвонка, а также других позвонков можно столкнуться сразу после получения травмы. Среди них:

- потеря чувствительности ног и рук, нарушение работы дыхательной системы,

- сбой в работе органов малого таза: недержание мочи и кала,

- мозговое кровоизлияние,

- функциональные нарушения в работе сердца,

- разрыв спинного мозга,

- утрата двигательных функций рук и ног (в случае сужения костного канала, повреждении спинного мозга либо разрыве артерии).

Некоторые последствия могут наблюдаться спустя некоторое время с момента получения травмы:

- потеря чувствительности конечностей и, как следствие, утрата двигательной активности,

- пролежни, как результат неподвижного состояния и неадекватного ухода,

- развитие болезней мочевыводящих путей и инфекционного процесса посредством крови,

- летальный исход (высок риск при нарушении естественной вентиляции легких и развитии воспаления, не поддающегося лечению),

- нестабильность позвоночника, проявляющаяся в неспособности позвоночника безболезненно справляться с физиологическими нагрузками,

- развитие искривления позвоночника в переднезаднем направлении, превышающее нормальные параметры,

- нарушения неврологического характера.

Профилактика шейных переломов

Профилактические мероприятия заключаются в следующем:

- тренировка спинных мышц путем специального комплекса упражнений,

- соблюдение правил дорожного движения,

- соблюдение правил техники безопасности при нахождении в производственной и бытовой среде,

- прием витаминов и минералов, оказывающих действие общеукрепляющего характера.

Заключение

Перелом шейного отдела позвоночника —, одна из серьезнейших травм. Неграмотное оказание первой медицинской помощи либо неадекватное лечение могут привести человека к гибели или навсегда приковать его к инвалидному креслу (постели). Поэтому основная задача каждого сознательного человека это предусмотрительное и осторожное поведение в повседневной жизни с целью предупреждения данного повреждения.

Источник