Судмедэкспертиза при переломе ребер

Установление механизма переломов ребер имеет важное значение в секционной судебномедицинской практике.

Между тем в судебномедицинской литературе нет данных, которые позволяли бы достоверно дифференцировать переломы ребер от удара и от сдавления грудной клетки, т. е. прямые и непрямые переломы. Например, М. И. Райский указывает, что при прямых переломах концы сломанных ребер направлены внутрь, а при непрямых — кнаружи соответственно механизму их образования. Однако этот признак не может иметь решающего значения, так как при транспортировке трупа и манипуляциях, связанных со вскрытием грудной клетки, концы переломов смещаются.

Мы изучили особенности переломов наружной и внутренней пластинок ребер и убедились, что они нередко позволяют четко установить механизм перелома.

Переломы ребер как при ударе, так и при сдавлении грудной клетки обычно являются сгибательными — они возникают прежде всего на вершине выпуклой стороны дуги сгибания, а затем уже распространяются к вогнутой стороне. Это объясняется различной устойчивостью костной ткани к сдавлению и растяжению. Например, в средние годы жизни устойчивость к растяжению свежей компактной кости составляет приблизительно 9—12 кг на 1 мм2, в то время как устойчивость к сдавлению —

12—16 кг на 1 мм2 (Н. Matti). Поэтому выпуклая сторона дуги сгибания ребра подвергается растяжению и ломается прежде всего.

Края перелома обладают следующими характерными особенностями.

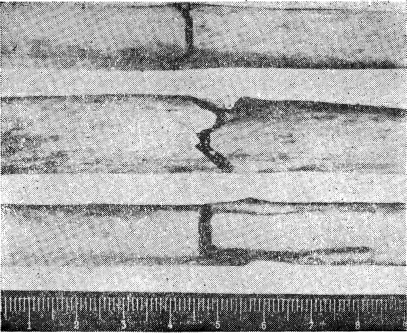

Со стороны выпуклости они ровные либо мелкозубчатые, но четкие, линия перелома либо прямая, либо зигзагообразная, но всегда отчетливая. Как правило, отмечается зияние, обусловленное возникновением перелома в результате растяжения костной пластинки. Подобный перелом при ударе образуется на внутренней пластинке ребра, при сдавлении грудной клетки — на наружной (рис. 1).

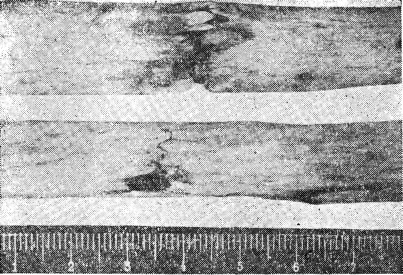

С вогнутой стороны края перелома обычно расщепленные, иногда с дефектами кости, линия перелома всегда зигзагообразная, нечеткая, зияние либо отсутствует, либо выражено неотчетливо. Подобный перелом при ударе образуется на наружной пластинке ребра, при сдавлении грудной клетки— на внутренней (рис. 2).

Помимо описанных особенностей краев переломов, следует остановиться на одном признаке, упоминания о котором мы не встретили в изученной нами литературе.

Как известно, при сгибательных переломах длинных трубчатых костей в результате сгибания кости нередко образуется типичный отломок треугольной формы, основанием обращенный к вогнутой стороне. По расположению этого отломка можно определить направление и место приложения действовавшей силы.

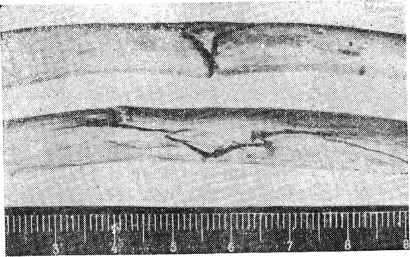

Точно так же при сгибательных переломах ребер линия перелома на одном из краев ребра нередко раздваивается, образуя угол, от-: крытый в вогнутую сторону (рис. 3). В противоположность переломам трубчатых костей при переломах ребер обычно не наблюдается образования полного отломка треугольной формы, так как указанное раздвоение линии перелома располагается в большинстве случаев только на одном из краев ребра. С нашей точки зрения, это объясняется спиральным изгибом ребра, в результате чего при сгибании последнего дуга сгибания бывает наиболее сильно выражена у одного из его краев. Вследствие этого не отмечается и полного отщепления треугольного отломка при сгибательных переломах ребер.

Рис. 1. Переломы внутренних пластинок при ударах (два верхних ребра) и перелом наружной пластинки при сдавлении грудной клетки (нижнее ребро).

Рис. 2. Переломы наружных пластинок ребер при ударах.

Рис. 3. Раздвоение линии переломов на боковых поверхностях ребер при ударах.

Таким образом, описанные особенности переломов наружной и внутренней пластинок, а также особенности расположения перелома в форме угла на одном из краев ребра дают возможность достаточно четко решать вопрос о механизме переломов.

Источник

Перелом — нарушение анатомической целости кости. Переломы образуются в результате разрыва костной ткани от растяжения, вызванного сгибанием, сжатием, сдвигом, скручиванием, отрывом. Признаками перелома являются деформация части тела и необычная подвижность, в случае открытого перелома — костные осколки в ране и кровотечение.

Виды переломов плоских костей:

- линейные (криволинейные) трещины;

- вдавленные — дырчатые, террасовидные, оскольчатые. Виды переломов трубчатых костей:

- линейные (криволинейные) трещины;

- вколоченные (сплющивание кости);

- винтовые;

- отрывные;

- поперечные;

- косые;

- продольные;

- оскольчатые.

Судебно-медицинское значение переломов заключается в возможности установления факта травмы и тупого характера воздействия, места приложения травмирующей силы, формы и размеров ударяющей поверхности тупого предмета по переломам плоских костей.

Прямые переломы возникают в точке приложения травмирующего предмета и связаны с местными (локальными) деформациями костей.

Непрямые переломы образуются на некотором расстоянии от точки приложения силы и обусловлены отдаленными деформациями. Переломы длинных трубчатых костей чаще всего образуются от сдвига, изгиба, сжатия и кручения.

Перелом от сдвига (среза) обычно возникает при резких поперечно направленных центростремительных ударах значительной силы (удар ребром, краем или узкой ограниченной поверхностью тупого предмета). Такой перелом всегда локальный (прямой); характеризуется поперечным смещением одного фрагмента костной ткани относительно другого.

Перелом от изгиба (или, в случае свода черепа, от уплощения) может формироваться от поперечно направленных динамических и статических нагрузок, особенно при условии фиксации кости, в результате продольного давления на нее, а также при сгибании кости. Переломы от изгиба могут быть прямыми и непрямыми. Изгиб кости приводит к изменению механических напряжений: на выпуклой стороне изгиба кость испытывает растяжение, на вогнутой — сжатие. Перелом начинает формироваться со стороны растяжения и далее, направляясь к зоне сжатия, раздваивается, формируя отломок треугольной формы.

По расположению зон растяжения и сжатия можно установить направление и точку приложения травмирующей силы, что определяет особое экспертное значение этих признаков.

Со стороны растяжения плоскость перелома расположена отвесно, поперечно к длиннику кости, она ровная, мелкозернистая или гладкая; линия перелома всегда одинарная, может быть поперечной или косопоперечной, но при этом остается прямолинейной; края перелома ровные или мелкозубчатые, без дефектов и расщепления, плотно сопоставляются при сведении отломков; костных фрагментов и дополнительных трещин нет.

Со стороны сжатия плоскость перелома косая, поверхность ее зубчатая или ступенчатая; зубцы наклонены в сторону приложения травмирующей силы; линия перелома проходит ниже либо выше линии растяжения, может быть расположена в косопродольном направлении, но чаще зигзагообразная; края перелома крупнозубчатые, с участками выкрашивания и мелкими дефектами костной ткани с отломками.

В результате продольной нагрузки на кость в зоне сжатия компактное костное вещество обоих фрагментов может валикообразно вспучиваться с продольным расщеплением, отгибанием и смятием краев или, наоборот, желобовидно погружаться в губчатое вещество; могут обнаруживаться свободные отломки и дополнительные продольные трещины (цв. вклейка).

Перелом от сжатия возникает в случае сжатия кости по длине, когда силы приложены к концам. В центре поперечник кости увеличивается, приводя к смятию и вспучиванию компактного и губчатого костного вещества. Такие переломы всегда отдаленные, обозначаются как «вколоченные». Обычно встречаются при падении на плоскости на выпрямленную руку и при падении с большой высоты на ноги.

Перелом от кручения формируется при вращении кости вокруг продольной оси с фиксацией одного ее конца. Этот механизм лежит в основе винтообразных (спиралевидных) переломов.

Переломы ребер могут возникать вследствие их чрезмерного сгибания или разгибания.

Прямые переломы ребер, как правило, возникают от удара тупым пред- метом с ограниченной поверхностью. В зоне контактного воздействия ребро разгибается. При этом наружная компактная пластина испытывает сжатие, а внутренняя — растяжение с формированием соответствующих признаков. Нередко при разгибании ребра отломки кости могут вызвать разрыв реберной плевры и легкого. В проекции прямых переломов ребер на коже, в подкожной жировой клетчатке и поверхностных мышцах, как правило, определяются повреждения в виде ссадин, кровоподтеков и кровоизлияний.

Непрямые переломы ребер образуются в результате сдавления грудной клетки преимущественно в переднезаднем направлении. Ребра повреждаются в местах наибольшего сгибания вследствие растяжения наружной компактной пластинки и сжатия внутренней. В проекции переломов ребер повреждения мягких тканей, как правило, не определяются.

Переломы грудины и лопаток чаще возникают в результате непосредственного травматического воздействия.

Таз. Для перелома тазовых костей необходима очень сильная внешняя нагрузка. При ударных воздействиях наибольшие разрушения костей происходят непосредственно в месте приложения силы (прямые переломы). Сдавление таза характеризуется образованием двусторонних двойных прямых (в зонах приложения силы) и непрямых переломов.

Переломы позвоночника. От непосредственного воздействия травмирующего предмета формируются местные оскольчатые переломы тел и отростков отдельных позвонков. Отдаленные компрессионные переломы тел позвонков связаны с действием сил по оси позвоночника. Чрезмерно резкое сгибание (разгибание) позвоночника в шейном отделе («хлыстовая травма») может сопровождаться смещением позвонков, разрывами связочного аппарата и повреждением спинного мозга.

Переломы черепа. По морфологическим особенностям различают линейные (криволинейные) трещины и вдавленные переломы. Переломы формируются вследствие как местной, так и общей деформации черепа. В результате местной деформации в точке приложения силы происходит уплощение кости с растяжением внутренней компактной пластины (ВКП) и сжатием наружной. Перелом начинается с ВКП и направляется к наружной, формируя сквозную трещину. Продолжающееся давление увеличивает площадь местной деформации, формируя вдавленный перелом, по которому можно определить травму и размеры ударяющего

предмета:

- при ударе удлиненным предметом (с ребром или боковой поверхностью предмета удлиняющейся формы) продолжающееся после формирования линейной трещины давление вызывает образование двух (или более) дуговидных выпуклых трещин, формирующих два и более обломка, которые погружаются в полость черепа;

- при ударе предметом с широкой травмирующей поверхностью в результате уплощения большого участка кости образуется несколько линейных пересекающихся (радиальных) трещин. Продолжающееся давление вызывает прогибание разделенных радиальными трещинами участков кости с образованием циркулярных трещин, формирующих костные обломки треугольной и трапециевидной формы (паутинообразный перелом).

- при ударе предметом с ограниченной ударяющей поверхностью (площадью менее 16 см3) формируются дырчатые переломы, форма и размеры которых соответствуют форме и размеру травмирующей поверхности. Если удар направлен под острым углом, то вследствие неравномерного давления ограниченной поверхности травмирующего предмета образуются террасы — осколки, расположенные один над другим в виде ступенек (террасовидный перелом).

Переломы основания черепа чаще возникают при ударном воздействии в затылочную область, а переломы его свода — при ударах в лобную область. При внешнем воздействии на череп во фронтальном направлении перелом одинаково часто определяется в костях свода и основания черепа.

В прямой связи с переломами свода и основания черепа находятся повреждения вещества головного мозга, тогда как переломы лицевого скелета чаще сочетаются с подоболочечными кровоизлияниями, преимущественно субарахноидальными, иногда с диффузным аксональным повреждением мозга.

Образования трещин черепа:

1 — от уплощения; 2 — от перегиба; 3 — от распора; 4 — от сгиба;

5 — от растрескивания.

Источник

1. Андрианов JIîII.Транспортные травмына лесозаготовительных работах и их особенности в судебно-медицинском отношении // Тез. докл. к 11 Расширенной конференции Ленинградского отд. ВНОСМиК. Л.,.1961. — С. 76-77.

2. АникеевтЕ.А; Судебно-медицинская^ оценка переломов костей лицевого и прилежащих отделов мозгового черепа при его сдавливании. Автореф. дис. . канд. мед. наук. Барнаул, 2004. — 22 с.

3. Аникин Ю.М., Колесников JT.JT. Построение и свойства костных структур. М., ММСИ, 1992. — 180 с.

4. Бачу Г.С. К морфологической характеристике повреждений грудной клетки при ее компрессии. В кн.: Матер, межобл. конф, хирургов южного Урала. — Пермь, 1972. — С. 245-246.

5. Бачу Г.С. Особенности повреждений грудной клетки при воздействии твердыми тупыми ^ предметами // Судебно-медицинская экспертиза в следственной практике; Оренбург, 1973,1. — С. 74-76.

6. Бачу Г.С. О механической прочности грудной клетки при статических нагрузках. В кн.: Актуальные вопросы судебно-медицинской^ травматологии (сб. науч. тр.). — М:, 1975. — С. 84-87.

7. Бачу Г.С. Сопротивляемость и повреждения грудной клетки при’ ее компрессии. Кишинев,«Штиинца», 1980. — 172 с.10; Беляев Н.М. Сопротивление материалов. М, 1959. — 855 с.

8. Бугу ев Г.Т. Обоснование судебно-медицинских критериев повреждений скелета грудной клетки при’травме тупыми предметами: Дис. . канд. мед. наук. Барнаул, 1969. — 283’с. — Машинопись.

9. Бугу ев Г. Т. Обоснование судебно-медицинских критериев поврежденийскелета грудной клетки при травме тупыми предметами: Автореф. дисканд. мед. наук. Барнаул, 1969; — 21 с.

10. Бугу ев Д.Т. Судебно-медицинская диагностика множественных ударов при травме грудной клетки: Дис. . канд. мед. наук. Барнаул, 1980; — 192 с. — Машинопись.

11. Бугуев Д.Т. Судебно-медицинская диагностика множественных ударов при.травме грудной клетки: Автореф. дис. канд. мед. наук. Барнаул, 1980.-23 с.

12. Гедыгушев H.A. Судебно-медицинская оценка повреждений мягких тканей головы и костей свода черепа при установлении особенностей травмирующего тупого твердого предмета: Автореф. дис. . канд. мед. наук. М., 1986.-23 с.

13. Герсамия Г.К. Повреждения ребер при транспортных травмах: Автореф. дис. . канд. мед. наук. -М., 1955.—22 с.

14. Громов А.П. Биомеханика травмы: (Повреждения головы, позвоночника и грудной клетки). М.: Медицина, 1979. — 275 с.

15. Ю.Громов А.П. Биомеханика черепно-мозговой травмы // Проблемы теории и практики судебной медицины. Рига, 1987.-С. 115-122.

16. Денисов-Никольский Ю.И., Матвейчук И.В., Докторов A.A., Смольков Ю.А. Роль минерального компонента в обеспечении механической функции и композитности кости как материала. Медицинская биомеханика. Рига, 1986.-Т. 1.-С. 497-503.

17. Кинасошвили P.C. Сопротивление материалов. М., 1963. С. 9-16.

18. Кинасошвили P.C. Сопротивление материалов. М., «Наука», 1968. С. 13-16, 81-85.

19. Клеено В.А. Экспертные критерии вида и последовательности повреждений грудной клетки тупыми предметами: Дис. . канд. мед. наук. — Барнаул, 1980. 232 с. — Машинопись.

20. Клеено В.А. Экспертные критерии вида и последовательности повреждений грудной клетки тупыми предметами: Автореф. дис. . канд. мед. наук. М., 1980. — 27 с.

21. Клеено В.А: О влиянии формы грудной клетки на локализацию переломов ребер при компрессионных воздействиях // Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики Вып. №1. -Барнаул, 1983.-С. 34-37.

22. Клеено В.А. Дифференциальная диагностика места удара по переломам грудины и ребер при травме переднего отдела грудной клетки // Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики. Вып.4. -Барнаул, 1988.-С. 35-37.

23. Клеено В.А. Судебно-медицинская оценка микроразрушений кости. -Ижевск, 1989.-С. 61-66.

24. Клеено В.А. Поведение кости при статическом и динамическом нагружениях // Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики. Вып. 5. — Барнаул, 1989. С. 10-20.

25. Клеено В.А. Микроразрушения в костях при травме // Сб. Актуальные вопросы экспертизы механических повреждений. — М., 1990. С. 25-31.

26. Клеено В.А. Комплексная судебно-медицинская оценка множественных переломов грудной клетки при травме тупыми предметами: Дис. . д-ра. мед. наук. Барнаул, 1991. — 395 с. — Машинопись.

27. ЗА.Клеено В.А. Комплексная судебно-медицинская оценка множественных переломов грудной клетки при травме тупыми предметами: Автореф. дис. . д-ра мед. наук. Санкт-Петербург, 1991. — 37 с.

28. Клеено В.А. Морфология и механика разрушения ребер (Судебно-медицинская диагностика механизмов, последовательности и прижизненности переломов) Барнаул, 1994, — 300 с.

29. Кнетс И.В., Саулгозис ЮЖ., Янсон Х.А: Деформативность и прочность компактной костной ткани при растяжении // Механика полимеров. -1974.-№3,-С. 501-506.

30. Кнетс И.В. Деформирование и разрушение компактной костной ткани человека: Автореф. дис. . д-ра тех. наук. — Рига, 1977.

31. Кнетс И.В., Пфафорд Г.О., Саулгозис Ю.Ж. Деформирование и разрушение твердых биологических тканей. Рига: Зинатне, 1980. — 320 с.

32. Кнетс И.В. Биомеханические особенности компактной костной ткани. Медицинская биомеханика. Рига, 1986. — Т. 1. — С. 539-551.

33. М.Краев А. Анатомия человека. -М.: Медгиз, 1978. Т. 1. -495 с.

34. Крауля У.Э., Курзиминиекс А.Н., Пфафорд Г.О: // Тезисы докладов второй Всесоюзной конференции по проблемам биомеханики. Рига, 1979.-С. 7-11.

35. Крюков В.Н., Мищенко П.Д. Новые данные о напряжениях в своде черепа при действии травматизирующих агентов // Материалы к III съезду хирургов Алтайского края. Барнаул, 1965. — С. 353-356.

36. Крюков В.Н., Семенников B.C. Материалы к судебно-медицинской экспертизе повреждений плоских костей скелета человека // Вопросы краевой патологии. Барнаул, 1965. — С. 272-278.

37. Крюков В.Н., Кузьмин М.М: О характере повреждений грудной клетки при ударе и сдавливании тупыми предметами // Проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Алма-Ата, 1965. С. — 352-353.

38. Крюков В.Н. Повреждения плоских и длинных трубчатых костей при воздействии тупыми предметами, орудиями: Автореф. дис. . д-ра. мед. наук. М., 1966.-39 с.

39. Крюков В.Н. Механизмы переломов плоских костей при травме. Барнаул, 1969. 79 с.

40. Крюков В.Н. Механизмы перелома костей. М.: Медицина, 1971. 108 с.

41. Крюков В.Н., Кашулин A.M. О характере деформации грудной клетки и переломов ребер в зависимости от особенностей ее формы // Судебно-медицинская экспертиза. 1975.-№2.-С. 13-16.

42. Крюков В.Н. Повреждения тупыми предметами // Судебно-медицинская травматология. М.: Медицина, 1977. С. 156-160.

43. Крюков В.Н. Биомеханические свойства костей как один из факторов, определяющих характер и вид переломов при травме тупыми предметами. — В кн.: Экспертиза повреждений тупыми предметами. — Барнаул, 1978.-С. 10-14.

44. Крюков В.Н. Механика и морфология переломов. — М.: Медицина, 1986. 160 с.

45. Крюков В.Н., Галиев Б.Х., Сальников Ю.К. Установление видов деформации и разрушения при исследовании отломков костей // Судебно-медицинская экспертиза. 1986. — Т. 29. — №2. — С. 28-32.

46. Крюков В.Н. Основы механо- и морфогенеза переломов. М.: Фолиум, 1995.-232 с.

47. Кузнецова Т.Г. Морфологические особенности переломов ребер и их судебно-медицинское значение: Автореф. дис. . канд. мед. наук. — М., 1972.-21 с.

48. Кузнецова Т.Г. Особенности переломов, возникших на поверхности кости, подвергшейся на момент перелома сжатию // Актуальные вопросы судебно-медицинской травматологии. М., 1975. — С. 82-84.

49. Левков В.А. О механизме возникновения некоторых переломов ребер // Сб. трудов по судебной медицине и судебной химии. Пермь, 1969. — Вып. З.-С. 178-181.

50. Матышев А.А Распознавание основных видов автомобильной травмы. -Л.: Медицина, 1969 128 с.

51. Механик Н.С. Структура компактного вещества костей и их значение в хирургии // Хирургия. 1952. — №9. — С. 35-39.вА.Партон В.З., Морозов Е.М. Механика упруго-пластического разрушения. М.: «Наука», 1985. — 504 с.

52. Писаренко Г.С., Агарев В.А., Квитка A. Л., Попков В.Г., Уманский Э.С. Сопротивление материалов. — К.: «Техника», 1967. -476 с.

53. Попов B.JI. Черепно-мозговая травма. Л.: Медицина, 1988. — 240 с.

54. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. Л., 1974.- 189 с.бЪ.Привес М.Г. Анатомия человека: Учебник для студентов мед. ин-тов. 9-е изд. М.Э, Медицина, 1985. — 191 с.

55. Русаков A.B. Патологическая анатомия болезней костной системы. -Многотомное руководство по патологической анатомии. Т. 5. — М.: 1959.-С. 536.

56. Ю.Саркисян Б.А. Судебно-медицинская оценка множественных переломов таза при травме тупыми предметами: Автореф. дис. . д-ра мед. наук. — М., 1985 -38 с.

57. Саркисян Б.А., Янковский В.Э. Некоторые особенности формирования переломов ребер при сдавлении грудной клетки в боковом направлении // Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики. — Новосибирск, 1999. Вып. 4. — С. 113-114.

58. Сартаков Е.В., Клеено В.А. Анализ частоты встречаемости повреждений грудной клетки при травме твердыми тупыми предметами // Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики. Вып. 4. Барнаул, 1988t-С. 63-66.

59. Свадовский Б.С. Механика разрушения костной ткани. М.: Медицина, 1961.-241 с.

60. Селиванов В.И Закрытые переломы ребер и их лечение. Прокопьевск, 1964.- 164 с.

61. Солохин Ä.A. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы. М.: Медицина, 1968. — 235 с.1в.Солохин A.A. Основы судебно-медицинской экспертизы автомобильной травмы: Автореф. дис. . д-ра. мед. наук. М., 1972 — 37 с.

62. Солохин Ä:A. Судебно-медицинская экспертиза транспортной травмы // 2-й Всесоюзный съезд суд. медиков : тез. докл. — М., 1982. С. 253-256.1%.Скобин А.П., Белоус A.M. Микроэлементы в костной ткани. М., «Медицина», 1968. 214 с.

63. Торобенко В.И, Касавина Б.С. Функциональная биохимия костной ткани.-М., 1977.-272 с.

64. Трубников В.Ф., Истомин* F.IT. Характеристика повреждений при автодорожных травмах со смертельным исходом // Ортопедия, травматология и протезирование. 1974. -№2. — С. 7-10.

65. Тупиков А.Е. Судебно-медицинское установление направления удара при травме грудной клетки твердыми тупыми предметами методом векторографического анализа: Дис. . канд. мед. наук. — Барнаул, 1989. — 135 с. Машинопись.

66. Ту пиков А.Е. Судебно-медицинское установление направления удара при травме грудной клетки твердыми тупыми предметами методом векторографического анализа: Автореф. дис. . канд. мед. наук. М., 1989.-25 с.

67. Финкель В.М. Физика разрушения. М.: Металлургичя, 1970. — 375 с.

68. Хохлов В.В. Анализ тупой травмы груди у детей // Экспертные критерии механизма повреждений и диагностика давности их причинения. М., 1984.-С. 66-68.

69. Хохлов В.В. Закрытая травма, груди у детей с летальным исходом // Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики: тез. докл. — Барнаул, 1985. — Вып. 2. С. 43-46.

70. Хохлов В.В., Кузнецов U.E., Андрейкин А.Б. A.C. 1297275 СССР, 4 А 61 В’ 17/56. Способ определения механизма травмы при повреждениях плоских и губчатых костей // Открытия. Изобретения. — 1986: №10. — С. 52-55.

71. Хохлов В.В. Установление механизма разрушения хряща по поверхности излома // Материалы 2-го Всесоюзного съезда суд. медиков: тез. докл. -Иркутск-Москва, 1987. С. 87-88.

72. Хохлов В.В. Частота повреждений костей и органов грудной клетки у детей- при закрытой тупой травме // В кн.: Судебно-медицинская экспертиза механических повреждений. М., 1988.-С. 119-120.

73. Хохлов В.В. Механизм и характер повреждений грудной клетки у детей при ударном воздействии // В кн.: Третий Всесоюзный съезд суд. медиков. Москва-Одесса, 1988. — С. 128-129.

74. Агохлов. В.В. Судебно-медицинские экспертные критерии механизмов травмы грудной клетки тупыми предметами у детей: Дис. . д-ра мед. наук. Санкт-Петербург, 1992. — 387 с. — Машинопись.

75. Хохлов- В.В:, Судебно-медицинские экспертные критерии механизмов травмы грудной клетки тупыми предметами у детей: Автореф. дис. . д-ра мед. наук. Санкт-Петербург, — 1992. — 37 с.

76. Хохлов B.B. Повреждения грудной клетки тупыми предметами (биомеханика, диагностика, морфология) Смоленск, 1996, — 193 с.

77. Херцберг Р.В. Деформация и механика разрушения конструкционных материалов: Пер. с англ. / Под ред. Бернштейна М.Л., Ефименко С.П. -М.: Металлургия, 1989. 575 с.

78. Христофоров С.И. Судебно-медицинское исследование повреждений грудной клетки для установления механизма травмы: Автореф. дис. . канд. мед. наук. Саратов, 1957. -23 с.

79. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. М., «Наука», 1974, 640 с.

80. Черепанов Г.П. Механика разрушения композитных материалов. М., «Наука», 1983.-296 с.

81. Шадымов А.Б., Янковский В.Э., Клеено В.А., Горяинов О.П., Колядо И.Б., Эрлих Э.Р. Микроразрушения костной ткани // Ортопедия, травматология и протезирование. Медицина, 1991, — В. 10. — С. 9-12.

82. Шадымов А.Б. Оценка внешнего воздействия, как одна из судебно-медицинских задач // Проблемы экспертизы в медицине. Научно-практический журнал. Ижевск, 2005. — Вып. 1. — С. 14-18.

83. Шадымов А.Б., Казымов М.А. К вопросу о влиянии твердости травмирующего объекта на формирование переломов костей черепа // Материалы VI Всероссийского съезда судебных медиков. Москва-Тюмень, 2005.-С. 118.

84. Шадымов А.Б. Судебно-медицинское определение механогенеза и идентификационной пригодности переломов черепа при основных видах внешнего воздействия: Автореф. дис. . д-ра мед. наук. М.: 2006. -48 с.

85. Шемякин A.M. Судебно-медицинская оценка переломов костей мозгового черепа в условиях ударного сдавливания. Дис. . канд. мед. наук. Барнаул, 2004. — 174 с .-Машинопись.

86. Шемякин A.M. Судебно-медицинская оценка переломов костей мозгового черепа в условиях ударного сдавливания. Автореф. дис. . канд. мед. наук. Барнаул, 2004. — 21 с.

87. Шемякин A.M. Закономерности формирования переломов костей мозгового черепа в условиях динамического сдавливания // Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики. Новосибирск:

88. Межрегиональная ассоциация «Судебные медики Сибири»,- 2004. -Выпуск 9. С. 228-230.

89. Эйдлин Л.М., Эйдлин A.JJ. Простая и быстрая методика исследования микроструктуры костных блоков // Вопросы судебной и экспертной практики. Чита, 1973. — Вып. 5 — С. 351-353.

90. ЮдитО:М Об изолированных переломах первых ребер7/ Судебно-медицинская экспертиза. 1971. — № 1. — С. 51.

91. Языков Д. К. Повреждения грудной клетки // Руководство по ортопедии и травматологии. М., 1968. Т. 3. — С. 332-349.

92. Янковский В.Э. Судебно-медицинская: травматология / Под ред. А.П. Громова, В.Г. Науменко. М.: Медицина, 1977. 368 с.

93. Янковский В.Э. К вопросу об определении механизмов образования переломов // Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики. Вып. 4. Барнаул, 1988. — С. 11-17.

94. Amprino R. Autoradiographie analisis of the distri-buttion of labelled Ca and P in bonts. // Experinla 1952.-V. 8-P: 20.120; Bricker J., Upion /., Tele-Ord R. Blunt Trauma to the Ghest // Тех. Med. 1972. — V. 68. N1.-P: 74-83;

95. Rowland R.E., Towsey T., Marhall Т.Н. Radiatin Res. 1959 — V. 60 -P. 234-242.

96. Sissona H.A., Towsey T., Stewart L. Qualitative Micro radiopsium. Stockholm 1960.-P. 199-205.

Источник