Транспортная иммобилизация при ушибе голени

![]() Советы по уходу

Советы по уходу

Иммобилизация — это создание неподвижности (покоя) повреждённой части тела. Применяется при:

— переломах костей:

— повреждениях суставов;

— повреждениях нервов;

— обширных повреждениях мягких тканей;

— тяжёлых воспалительных процессах конечностей;

— ранении крупных сосудов и обширных ожогах.

Иммобилизация бывает двух видов:

— транспортная;

— лечебная.

Транспортная иммобилизация — осуществляется на время доставки больного в стационар; это временная мера (от нескольких часов до нескольких дней), но она имеет большое значение для жизни пострадавшего и для дальнейшего течения и исхода повреждения. Обеспечивается посредством специальных или изготовленных из подручных материалов шин и путём наложения повязок.

Транспортные шины подразделяют на:

— фиксирующие;

— сочетающие фиксацию с вытяжением.

Из фиксирующих шин наибольшее распространение получили:

— фанерные, применяются для иммобилизации верхних и нижних конечностей;

— проволочные (типа Крамера), изготовляют из стальной проволоки. Такие шины легки, прочны и получили широкое распространение в практике;

— проволочно-лестничные;

— дощатые (шина Дитерихса, сконструирована советским хирургом для иммобилизации нижней конечности. Шина деревянная, но в настоящее время её изготовляют из лёгкого нержавеющего металла);

— картонные.

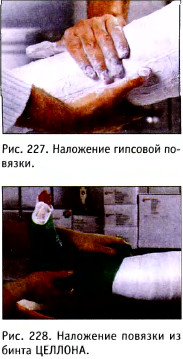

26.1. Гипсовая повязка

Выполняет функции как транспортной, так и лечебной иммобилизации. Удобна тем, что может быть изготовлена любой формы. Иммобилизация гипсовой повязкой удобна при повреждении голени, предплечья, плеча. Неудобство заключается только в том, что необходимо время на высыхание и отвердение повязки. Сегодня используются и новые современные материалы. Например, ЦЕЛЛОНА — гипсовые повязки, представленные тонкой кремообразной структурой, обеспечивающей исключительно хорошие возможности для моделирования (рис. 227). Повязки из гипсового бинта ЦЕЛЛОНА (рис. 228) тонкие, прочные, равномерные по толщине. Уже через 30 минут допустима лёгкая нагрузка. Они хорошо пропускают рентгеновские лучи. В настоящий момент выпускаются синтетические бинты ЦЕЛЛАКАСТ Xtra, обеспечивающие высокопрочную и стойкую фиксацию перелома при очень малом весе повязки. Бинты изготовлены из стекловолокнистых нитей, пропитанных полиуретановой смолой. Повязка из этих бинтов отличается превосходной рентгенопропускающей способностью, обеспечивает кожное дыхание. Бинты выпускаются бежевого, синего и зелёного цвета. Рис. 228. Наложение повязки из бинта ЦЕЛЛОНА.

26.2. Принципы транспортной иммобилизации

На месте происшествия в наличии не всегда оказываются шины для транспортной иммобилизации, в таком случае приходится пользоваться подручным материалом или импровизированными шинами. Для этой цели используют палки, дощечки, куски фанеры, картона, зонтики, лыжи, плотно скатанную одежду и др. Можно также прибинтовать верхнюю конечность к туловищу, а нижнюю — к здоровой ноге (аутоиммобилизация).

Основные принципы транспортной иммобилизации:

— шина обязательно должна захватывать два, а иногда и три смежных су;

— при иммобилизации конечности необходимо придать ей среднее физиологическое положение; если это невозможно — то положение, при котором конечность травмируется меньше всего;

— при закрытых переломах до окончания иммобилизации необходимо осуществить лёгкое и осторожное вытяжение повреждённой конечности по оси;

— при открытых переломах вправление костных отломков не производится;

— при открытых переломах на рану накладывают стерильную повязку и конечность фиксируют в том положении, в котором она находится;

— не следует снимать одежду с пострадавшего;

— нельзя накладывать жёсткую шину непосредственно на тело, необходимо подложить мягкую подстилку (вата, сено, полотенце и др.);

— повреждённую конечность во время перекладывания больного с носилок должен держать помощник.

Надо помнить, что неправильно выполненная иммобилизация может принести вред в результате возникновения дополнительной травматизации тканей. Так, недостаточная иммобилизация закрытого перелома может превратить его в открытый, усугубив травму и ухудшив её исход.

26.3. Транспортная иммобилизация при повреждении шеи

Иммобилизацию шеи и головы производят с помощью мягкого круга, ватно-марлевой повязки или специальной транспортной шины.

При иммобилизации мягким подкладным кругом пострадавшего укладывают на носилки и привязывают во избежание движений. Ватно-марлевый круг кладут на мягкую подстилку, а голову пострадавшего — на круг затылком в отверстие.

Иммобилизацию ватно-марлевой повязкой — «воротником типа Шанца» — можно производить в том случае, если нет затруднённого дыхания, рвоты, возбуждения. Воротник должен упираться в затылочный бугор и в оба сосцевидных отростка, а снизу — опираться на грудную клетку. Это устраняет боковые движения головы во время транспортировки.

26.4. Транспортная иммобилизация при повреждении позвоночника

— устранение подвижности повреждённых позвонков во время транспортировки;

— разгрузка позвоночника;

— надёжная фиксация области повреждения.

Транспортировка пострадавшего с повреждением позвоночника всегда представляет опасность ранения сместившимся позвонком спинного мозга. Иммобилизацию при повреждении позвоночника проводят на носилках, как в положении пострадавшего на животе с подкладыванием под грудь и голову подушки или свёрнутой одежды для разгрузки позвоночника, так и в положении на спине с подкладыванием под спину валика (рис. 229).

Важным моментом в транспортировке больного с повреждением позвоночника является его укладка на носилки, которую должны выполнять 3-4 человека.

26.5. Транспортная иммобилизация при повреждении плечевого пояса

При повреждении ключицы или лопатки основная цель иммобилизации — создание покоя и устранение действия тяжести руки и плечевого пояса, что достигается при использовании косынки или специальных шин. Иммобилизацию косынкой осуществляют путём подвешивания руки с валиком, размещённым в подмышечной ямке. Можно производить иммобилизацию повязкой Дезо (рис. 230, 231).

26.6. Транспортная иммобилизация при повреждении верхних конечностей

При переломе плечевой кости (рис.232) в верхней трети иммобилизацию осуществляют следующим образом:

— руку сгибают в локтевом суставе под острым углом так, чтобы кисть легла на сосок молочной железы с противоположной стороны;

— в подмышечную ямку кладут ватно-марлевый валик и прибинтовывают его через грудь к здоровому надплечью;

— предплечье подвешивают на косынке;

— плечо фиксируют бинтом к туловищу.

26.6.1. Иммобилизация лестничной и фанерной шиной

Проводят при переломе диафиза плечевой кости. Лестничную шину для иммобилизации обёртывают ватой и моделируют по неповреждённой конечности больного. Шина должна фиксировать три сустава:

— плечевой;

— локтевой;

— лучезапястный.

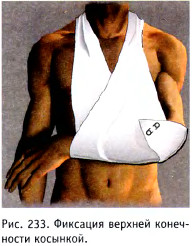

В подмышечную ямку повреждённой конечности подкладывают ватно-марлевый валик. Бинтами шину фиксируют к конечности и туловищу. Иногда руку подвешивают на косынке (рис. 233). При локализации перелома в области локтевого сустава шина должна охватывать плечо и доходить до пястно-фаланговых сочленений.

Иммобилизацию фанерной шиной проводят наложением её по внутренней стороне плеча и предплечья. Шину прибинтовывают к:

— плечу;

— локтю;

— предплечью;

— кисти, оставляя свободными только пальцы.

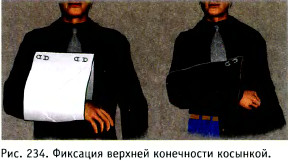

26.6.2. При иммобилизации подручными средствами

Используют палки, пучки соломы, ветки, дощечки и др. При этом необходимо соблюдать определённые условия:

— с внутренней стороны верхний конец шины должен доходить до подмышечной ямки;

— другой её конец с наружной стороны должен выступать за плечевой сустав;

— нижние концы должны выступать за локоть.

После наложения шин их привязывают ниже и выше места перелома к плечу, а предплечье подвешивают на косынке (рис. 234).

26.6.3. Повреждения предплечья

При иммобилизации предплечья необходимо исключить возможность движений в локтевом и лучезапястном суставах. Осуществляется иммобилизация лестничной (рис. 235) или сетчатой шиной. Для этого она должна быть выгнута жёлобом и обложена мягкой подстилкой. Шину накладывают по наружной поверхности пострадавшей конечности от середины плеча до пястно-фаланговых сочленений. Локтевой сустав сгибают под прямым углом, предплечье приводят в среднее положение между пронацией и супинацией, кисть немного разгибают и приводят к животу. В ладонь вкладывают плотный валик, шину подбинтовывают к конечности и руку подвешивают на косынке. При иммобилизации фанерной шиной во избежание пролежней обязательно подстилают вату. Для иммобилизации предплечья можно использовать и подручный материал, соблюдая основные правила для создания неподвижности повреждённой конечности.

26.6.4. Повреждения лучезапястного сустава и пальцев кисти

При повреждениях в области лучезапястного сустава кисти и повреждениях пальцев широко пользуются лестничной или сетчатой шиной, изогнутой в виде жёлоба, а также фанерными шинами в виде полос от конца пальцев до локтя. Шины обкладывают ватой и накладывают с ладонной стороны. Её прибинтовывают к руке, оставляя пальцы свободными для наблюдения за кровообращением. Кисти придают среднее физиологическое положение, а в ладонь вкладывают плотный валик.

26.7. Транспортная иммобилизация при повреждении таза

Иммобилизация при повреждении таза — задача трудная, так как даже непроизвольные движения нижних конечностей могут вызвать смещение костных отломков. Для иммобилизации при повреждении костей таза пострадавшего укладывают на жёсткие носилки, придав ему положение с полусогнутыми и слегка разведёнными ногами, что приводит к расслаблению мышц и уменьшению болей. В подколенные области подкладывают валик (рис. 236): одеяло, одежду, свёрнутую подушку и др.

26.8. Транспортная иммобилизация при повреждениях нижних конечностей

Правильно произведённая иммобилизация при повреждении бедра (рис. 237) захватывает сразу три сустава, а шина должна накладываться от подмышечной ямки до лодыжек.

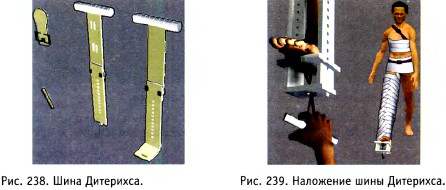

26.8.1. Иммобилизация шиной Дитерихса

Эта шина для правильной иммобилизации при переломе бедренной кости сочетает необходимые условия:

— фиксацию;

— одновременно вытяжение.

Она пригодна для всех уровней перелома бедра или голени. Состоит из двух деревянных раздвижных планок различной длины, деревянной подставки под стопу («подошва») для вытяжения и палочки-закрутки со шнуром (рис. 238). Длинную планку накладывают на наружную поверхность бедра от подмышечной ямки, а короткую — на внутреннюю поверхность ноги. Обе планки имеют вверху для упора поперечные распорки.

Поскольку планки раздвижные, им можно придать любую длину в зависимости от роста пострадавшего. К стопе прибинтовывают «подошву» (рис. 239), которая имеет крепление для шнура; на внутренней планке шины шарнирно закреплён упор с отверстием, через которое проводится шнур. После наложения шины шнур закручивают до натяжения. Шину фиксируют к телу мягкими бинтами.

Внимание! При одновременных переломах лодыжек, повреждениях голеностопного сустава и костей стопы шину Дитерихса накладывать нельзя!

26.8.2. Иммобилизация лестничной шиной

Для иммобилизации лестничной шиной (рис. 240) при переломах бедра берут 3 шины;

— две из них связывают по длине от подмышечной ямки до стопы с учётом её загибания на внутренний край стопы;

— третью шину накладывают от ягодичной складки до кончиков пальцев;

— при наличии нескольких шин можно наложить и четвёртую

Иммобилизация фанерными шинами проводится так же, как и лестничными.

Импровизированное шинирование осуществляется различными подручными приспособлениями.

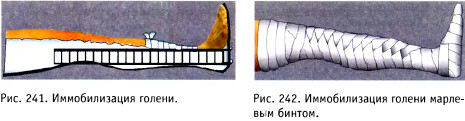

26.9. Транспортная иммобилизация голени

Возможно проводить с помощью:

— специальных фанерных шин;

— проволочных шин;

— лестничных шин;

— шины Дитерихса;

— импровизированных шин.

Для правильного наложения шины при переломах костей голени необходимо, чтобы помощник поднял её за пятку и, как будто снимая сапог, начал плавно тянуть ногу. Иммобилизация достигается наложением по задней поверхности конечности — от ягодичной складки — хорошо смоделированной по контурам конечности лестничной шины (рис. 241) с добавлением по бокам двух фанерных шин. Шины прибинтовывают с наружной и внутренней сторон с расчётом захождения их вверху за коленный сустав, а внизу — за голеностопный. Конструкцию фиксируют марлевым бинтом (рис. 242).

Тестовые задания:

1. Укажите шину, не предназнагенную для транспортной иммобилизации:

a. Пневматическая.

b. Дитерихса.

c. Белера.

d. Крамера.

e. Сетчатая.

2. Дополнить:

При переломе конечностей необходимо иммобилизовать по меньшей мере _____________близлежащих сустава (ответ вводится цифрой).

3. Дополнить:

При травме бедра необходимо иммобилизовать________________сустава (ответ

вводится цифрой).

4. Транспортная иммобилизация применяется для:

a. Снижения болевого синдрома.

b. Снижения вероятности осложнений.

c. Предотвращения дальнейшего смещения костных отломков.

d. Лечения переломов и вывихов.

5. При травме опорно-двигательного аппарата уменьшение болей достигается:

a. Удобным положением пострадавшего.

b. Остановкой кровотечения.

c. Иммобилизацией и обезболиванием.

d. Наложением давящей повязки.

6. Транспортировка пострадавшего при переломе клюгицы:

a. В положении сидя, откинувшись назад.

b. В положении лёжа на жёстком, на спине.

c. В положении «лягушки».

d. Лёжа на животе.

7. При закрытом переломе конегности на месте происшествия в первую огередь производится:

a. Подготовка шин.

b. Иммобилизация.

c. Обезболивание.

8. Травматологигеских больных необходимо активизировать:

a. С первых суток после травмы.

b. Со второй недели после травмы.

c. Необходим индивидуальный и своевременный подход.

d. После окончания медикаментозного лечения и консультации врача ЛФК.

Источник

Показания к выполнению транспортной иммобилизации: открытые и закрытые переломы костей голени, лодыжек; переломы костей стопы и пальцев; вывихи костей стопы и пальцев; повреждения связок голеностопного сустава; огнестрельные ранения; повреждения мышц и сухожилий; обширные раны голени и стопы; глубокие ожоги, гнойно-воспалительные заболевания голени и стопы.

Основные признаки повреждений голени, голеностопного сустава, стопы и пальцев стопы: боль в месте повреждения, которая усиливается при движении поврежденной голени, стопы или пальцев стопы; деформация в месте повреждения голени, стопы, пальцев, голеностопного сустава; увеличение объема голеностопного сустава; резкая болезненность при осторожном надавливании в области лодыжек, костей стопы и пальцев; невозможность или значительное ограничение движений в голеностопном суставе; обширные кровоподтеки в области повреждения.

Лучше всего иммобилизация достигается Т-образно изогнутой отмоделированной задней лестничной шиной длиной 120 см и двумя боковыми лестничными или фанерными шинами длиной по 80 см. Верхний конец шин должен доходить до середины бедра. Нижний конец боковых лестничных шин изогнут Г-образно. Нога незначительно согнута в коленном суставе. Стопа устанавливается по отношению к голени под прямым углом. Шины укрепляют марлевыми бинтами (рис. 60).

Иммобилизация может быть выполнена двумя лестничными шинами длиной по 120 см. Для иммобилизации незначительных повреждений голеностопного сустава и лодыжек, повреждений стопы и пальцев достаточно только одной лестничной шины, расположенной по задней поверхности голени и подошвенной поверхности стопы. Верхний конец шины находится на уровне верхней трети голени (рис. 61).

Транспортная иммобилизация культи бедра и голени осуществляется лестничной шиной, изогнутой в форме буквы П, с соблюдением основных принципов иммобилизации поврежденной части конечности.

Ошибки транспортной иммобилизации повреждений голени, голеностопного сустава и стопы лестничными шинами.

• Недостаточное моделирование лестничной шины (отсутствует углубление для пятки и икроножной мышцы, нет выгибания шины в подколенной области).

• Иммобилизация выполнена только задней лестничной шиной без дополнительных боковых шин.

• Недостаточная фиксация стопы (нижний конец боковых шин не изогнут Г-образно), что приводит к ее подошвенному отвисанию.

Рис. 60.Иммобилизация тремя лестничными шинами повреждений голени, голеностопного сустава, стопы: а — подготовка лестничных шин; б — наложение и фиксация шин

Рис. 61.Транспортная им мобилизация повреждений голеностопного сустава и стопы лестничной шиной

• Недостаточная иммобилизация коленного и голеностопного суставов.

• Сдавление нижней конечности тугим бинтованием при укреплении шины.

• Фиксация конечности в положении, когда сохраняется натяжение кожи над костными отломками (передняя поверхность голени, лодыжки), что приводит к повреждению кожи над костными отломками или образованию пролежней. Натяжение кожи сместившимися костными отломками в верхней половине голени устраняется обездвиживанием коленного сустава в положении полного разгибания.

Иммобилизация повреждений голени, голеностопного сустава и тяжелых повреждений стопы при отсутствии стандартных шин может быть выполнена подручными средствами. Защитив костные выступы ватой, ватно-марлевыми подкладками или мягкой тканью, производят иммобилизацию подручными средствами, захватывая всю стопу, голеностопный сустав, голень, коленный сустав и бедро до уровня верхней трети.

При повреждениях стопы и пальцев достаточно иммобилизации от кончиков пальцев до середины голени. В крайнем случае при отсутствии каких-либо средств иммобилизации применяется обездвиживание по методу «нога к ноге».

Пострадавшие с повреждениями голени и стопы, если позволяет их состояние, могут передвигаться на костылях без нагрузки на поврежденную конечность. Транспортировка таких раненых может осуществляться в положении сидя.

Источник

При повреждениях голени и голеностопного сустава поврежденную конечность прибинтовывают к здоровой, но можно использовать плоские твердые предметы достаточной длины. Их фиксируют вдоль поврежденной конечности бинтами, косынками, ремнями, носовыми платками, веревкой и т.п. Необходимо осуществить фиксацию коленного и голеностопного суставов, поэтому шины должны доходить до верхней трети бедра и захватывать стопу. Надежная иммобилизация достигается лестничными шинами: заднюю шину накладывают на протяжении от верхней трети бедра до стопы и по подошвенной поверхности, чтобы она на 7-8 см выступала за концы пальцев. Необходимо тщательно отмоделировать шину. Формируют «гнездо» для пятки, далее шина повторяет контуры икроножной мышцы, а в подколенной области ее изгибают под углом 20 градусов. Боковые лестничные шины изгибают в виде буквы П и Г. Они фиксируют голень с обеих сторон. Обувь при наложении шины обычно не снимают. Помощник, взявшись двумя руками за пятку и тыл стопы, удерживают конечность, слегка вытягивая и поднимая ее, как при снятии обуви, фиксируя стопу под прямым углом. Ватно-марлевая прокладка помещается на заднюю шину. С боков могут использоваться также фанерные шины от середины бедра и на 4-5 см ниже стопы. При повреждениях стопы для транспортной иммобилизации применяют стандартную лестничную шину Крамера. Стопу фиксируют под прямым углом подошвеннозадней лестничной шиной, которая доходит до верхней трети голени. Следует учитывать, что повреждение стопы нередко сопровождается нарастающим отеком и последующим сдавлением мягких тканей в неподатливой обуви или при тугом бинтовании. Рекомендуется поэтому перед накладыванием шины обувь снять или разрезать.

Рис. 27. Транспортная иммобилизация голени шинами Крамера.

АНЕСТЕЗИЯ МЕСТА ПЕРЕЛОМА

Это один из наиболее простых и эффективных методов обезболивания в порядке оказания квалифицированной медицинской помощи при закрытых переломах длинных трубчатых костей. Метод обеспечивает надежное отключение нервных рецепторов непосредственно в очаге повреждения, а смешивание раствора новокаина с излившейся кровью (в гематоме около сломанных костей) способствует замедлению всасывания и пролонгирует обезболивающий эффект. Если нет противопоказаний (открытые и огнестрельные переломы, мацерация и инфицирование кожи на уровне перелома), то следует применять именно этот вид новокаиновой блокады. Анестезию места перелома можно проводить только в условиях соблюдения асептики и антисептики, т.е. в операционной или перевязочной. Перед этим проводится обработка кожных покровов поврежденного сегмента конечности раствором йодоната трехкратно (или другим видом антисептика). Место анестезии обкладывается вокруг стерильными пеленками. Хирург обязательно обрабатывает руки. Для анестезии необходимо взять стерильный шприц и иглу, затем в шприц набрать раствор новокаина. Кожные покровы обезболиваются путем формирования «лимонной корочки». Затем на уровне перелома иглу проводят через мягкие ткани до кости. Когда конец иглы проникает в гематому, то при оттягивании поршня в шприц поступает кровь или она вытекает из канюли после отсоединения шприца. Если кровь не поступает, значит, игла не в гематоме и надо продвинуть ее в другом направлении, скользя по кости, или пунктировать заново. В гематому вводят 30-50 мл 1% раствора новокаина (рис. 15.).

Рис. 15. Анестезия места перелома.

НАЛОЖЕНИЕ ГИПСОВЫХ ПОВЯЗОК

Перед наложением гипсовой повязки при необходимости производят анестезию места перелома и репозицию костных отломков. Для наложения гипсовой повязки применяется стандартный гипсовый бинт или заранее приготовленный. При наложении гипсовой повязки нужно соблюдать следующие правила: 1) Нельзя накладывать гипс на голую поверхность конечности, необходимо обматывать конечность марлевым бинтом. На выступающие костные образования (мыщелки, лодыжки и т.д.) накладывают комки ваты для предотвращения их сдавления. 2) Для достижения неподвижности и покоя поврежденной конечности фиксировать ее необходимо с захватом двух или трех суставов. 3) Конечность фиксируют в функционально-выгодном положении. 4) При гипсовании конечность удерживают неподвижно. 5) Длину гипсовой повязки определяют заранее по здоровой конечности. Для хорошей фиксации сегментов верхней конечности гипсовая лонгета должна состоять из 6-8 слоев, а для нижней из 8-10 слоев гипсового бинта. После замачивая в воде лонгету разглаживают. В области изгиба (например, локтевой сустав или пятка) лонгету надрезают и ее избыточные части накладывают друг на друга или заглаживают свободными складками. Лонгета должна охватывать конечность на 1/2 2/3 ее окружности. 6) Чтобы повязка точно соответствовала контурам тела необходимо тщательно ее проглаживать и моделировать. С этой целью приглаживают повязку всей ладонью до тех пор, пока кисть не начнет ощущать контуры бинтуемой части тела; особенно тщательно моделируют костные выступы и своды 7) Конечность следует поддерживать всей кистью, а не пальцами, чтобы исключить избыточное давление на кожные покровы гипсом 8) Для контроля за состоянием поврежденной конечности концевые фаланги пальцев кистей и стоп оставляют открытыми. 9) Повязка не должна быть тугой или слишком свободной. После ее наложения необходимо маркировать, т.е. нанести чернильным карандашом схему повреждения костей и три даты (день травмы, день наложения гипса и предполагаемый день снятия гипсовой повязки), а также написать фамилию врача, накладывавшего повязку. Основные виды гипсовых повязок отображены на рис. 16.

а б в г д

е ж

Рис. 16. Основные виды гипсовых повязок. а – циркулярные гипсовые повязки при переломах голени и травмах голеностопного сустава; б,в – кокситная гипсовая повязка; г – торако-брахиальная повязка; д – гипсовый корсет для фиксации шейного отдела позвоночника; е – циркулярная гипсовая повязка при переломе лучевой кости в типичном месте; ж – гипсовые корсеты для фиксации позвоночника.

Источник