Ушиб головного мозга патогенез

Патогенез черепно-мозговой травмы. Что нужно знать анестезиологу о травме мозга?

Травматическое повреждение мозга встречается достаточно часто, примерно в 400 случаях на 100000 населения ежегодно, из них 6-10 случаев заканчивается смертельным исходом. В большинстве случаев травмы расцениваются как легкие, примерно 10% средней тяжести и тяжелые. ЧМТ являются ведущей причиной смерти у детей в возрасте 1-15 лет и взрослых моложе 45 лег.

Относительная распространенность первичных причин травмы варьирует в зависимости от страны и возраста пациента. Основными причинами смерти в молодом возрасте являются травмы, связанные с Д’П I, и приемом алкоголя (у взрослых 65% ЧМТ связаны с употреблением алкоголя). На долю мужчин приходится 80% ЧМТ, 50% ЧМТ фиксируется у пациентов детского возраста. В 20% случаев ЧМТ возникает в пожилом возрасте старше 65 лет, обычно в результате падения. Проникающие травмы типичны для военных конфликтов и районов с высокой частотой огнестрельных ранений.

При первичном механическом ударе на мозг действуют сжимающие и расширяющие силы. Сосуды более устойчивы к этому воздействию, чем нервная ткань, поэтому очаговые повреждения, такие как ушибы, обычно возникают на фоне диффузного повреждения нейронов. Само по себе первичное повреждение не всегда летально: примерно треть пациентов после ЧМТ были способны к разговору и выполнению команд. В результате механической травмы запускается каскад процессов, способный вызвать некроз подлежащих и отдаленных клеток:

• Нарушение регуляции мозгового кровотока и метаболизма.

• Повышение проницаемости клеточных мембран.

• Отек клеток.

• Анаэробный метаболизм и накопление молочной кислоты

• Истощение запасов АТФ и нарушение работы мембранного ионного насоса. Вторичные реакции приводят к:

• Деполяризации терминальных мембран.

• Высвобождению избыточных количеств возбуждающих нейромедиаторов (например, аспартата, глутамата).

• Активация NDMA- и АМРА-рецепторов и потенциал-зависимых кальциевых и натриевых каналов.

• Кальций (Са2+) активирует внутриклеточные катаболические процессы, вызывая некроз или апоптоз клеток.

Хотя рассечение аксонов (аксотомия) возможно и в момент первичной травмы, в большинстве случаев это происходит в течение нескольких дней после травмы. Это даст основания говорить о запрограммированном событии, поддающемся терапевтическому воздействию.

Вторичное повреждение головного мозга

Последовательность патологических процессов, запускаемых в момент травмы, может иметь продолжение, что приводит к распространению зоны некроза за рамки первичного повреждения. Жизнеспособная область мозга непосредственно окружающая область травмы находится в зоне особого риска (зона «пенумбры»). Цель лечения ЧМТ состоит в минимизации вторичного повреждения.

Мозговой кровоток. После ЧМТ происходит нарушение мозгового кровотока. Обычно в процессе нарушения кровотока выделяют три фазы:

• Непосредственно после травмы кровоток снижается.

• Вторая фаза (1-2 дня) характеризуется относительно высоким кровотоком.

• Вазоспастическая фаза может протекать с высокой MCAFV, но низким мозговым кровотоком.

Изменения мозгового кровотока носят временный характер и различны в разных областях мозга. Области с усиленным кровотоком могут соседствовать с областями с ослабленным кровотоком. Изменения мозгового кровотока многофакторные:

• Мозговой кровоток может быть соответственно высоким или низким, в сочетании с высоким или низким потреблением кислорода мозгом.

• Соотношение кровоток/метаболизм может быть нарушено, что приводит к гиперемии или гиповолемии.

• Нарушение ауторегуляции может приводить к снижению мозгового кровотока при наличии системной гипотензии.

— Возможно как непосредственное, так и отсроченное проявление.

— В отдельных областях мозга состояние ауторегуляции может быть разным.

— Реакционная способность на СО2 сохраняется лучше, чем регуляция давления. Необдуманное проведение управляемой гипокапнии может привести к ишемии мозга.

• Диаметр сосудов может уменьшиться вследствие механического смещения или компрессии (ушиб, внутричерепная гипертензия).

• Возможна окклюзия сосудов осколками, тромбами или лейкоцитами.

• Существует несколько механизмов вазоспазма:

— Усиленная простагландин-индуцированная вазоконстрикция

— Высвобождение эндотелина

— Снижение доступности оксида азота

— Снижение уровня цГМФ

— Образование свободных радикалов.

Важно отметить, что гинерперфузию и гиповолемию можно диагностировать только при одновременном измерении мозгового кровотока и потребления кислорода мозгом в одном и том же месте.

Церебральный метаболизм при травме. После ЧМТ метаболизм мозга (потребление глюкозы и кислорода) неоднороден в различных участках в разное время.

• Утилизация субстратов может быть нарушена, что отражается в уровне креатинфосфата в ткани и соотношении лактат/пируват.

• Низкий уровень метаболизма связан с более неблагоприятным прогнозом, отражая тяжесть первичного метаболического повреждения и митохондри-альной дисфункции.

• Может развиться и гиперметаболизм из-за повышенного выделения мембранных ионов. При отсутствии достаточного усиления кровотока возникнет вторичная ишемия.

Оксигенация мозга при травме. Конечным результатом недостаточности кровотока но сравнению с потреблением кислорода мозгом является общая или локальная церебральная гипоксия. Ишсмический инсульт возникает при тканевом РО2<1,5 кПа.

Эксайтотоксичность при травме мозга. Первичная травма и последующие процессы вызывают избыточное высвобождение нейромсдиаторов, в особенности глутамата.

• Активация NMDA и АМРА-рецеиторов приводит к избыточному выделению Na+, Са2+ и К+, что может напрямую запустить такие катаболические процессы, как некроз, аиоптоз и разрушение гематоэнцефалического барьера.

• Повышение активности Na+/K+-АТФазы увеличивает метаболические потребности клетки, что в свою очередь может привести к дальнейшей ишемии.

• Эксайтотоксичность и недостаточная антиоксидантная активность также может привести к накоплению активных кислородных радикалов, способных в свою очередь запустить воспаление и апоптоз.

Отек при травме мозга. Отек мозга после ЧМТ встречается часто. Так же, как и мозговой кровоток и потребление кислорода мозгом, он различен в разных участках в разное время по ряду причин.

Вазогенный отек возникает при нарушении функции гематоэнцефалического барьера и ауторегуляции мозгового кровотока. Это приводит к перемещению ионов, белка, воды, из сосудистого русла во внеклеточное пространство.

• Постоянная или временная потеря функции гематоэнцефалического барьера может развиться непосредственно после травмы головы.

• В области ушиба может наблюдаться более длительное нарушение функции ГЭБ.

• Вместе с нарушением ауторегуляции это может привести к повышению риска подъема ВЧД при повышении системного артериального давления у некоторых пациентов.

Цитотоксический отек может развиться вследствие нарушения функции клеточных мембран (в особенности нейроглии) и абсорбции осмотически активных внеклеточных веществ, что приведет к увеличению внутриклеточного объема.

• Повышенный захват нейротрансмиттеров астроцитами может также приводить к накоплению в клетке натрия и воды.

Цитотоксический отек возникает чаще, чем вазогенный. При обеих формах увеличивается расстояние между капиллярами и нервной тканью, что может приводить к ишемии, несмотря на достаточную доставку кислорода.

Вне зависимости от причины возникновения, при истощении механизмов компенсации увеличение объема мозга может привести к опасной внутричерепной гипертензии.

Воспаление при травме мозга. Как первичное, так и вторичное повреждение могут инициировать и поддерживать воспалительную реакцию в поврежденной и окружающей ткани. Иммунные и глиальные клетки активируются посредством высвобождения про-стагландинов, цитокинов, хемокинов и свободных радикалов. Это может привести к адгезии активированных лейкоцитов к эндотелию с последующей инфильтрацией ими тканей. В итоге астроциты формируют в зоне повреждения рубцовую ткань. Эти процессы начинаются в течение несколько часов после травмы, но на их завершение может уйти несколько недель.

Гибель клеток при травме мозга. Тяжелая механическая или ишемическая травма вызывает некроз клеток в результате нарушения метаболизма. Воспалительные процессы устраняют продукты распада клеток, замещая их рубцовой тканью.

Апоптоз (запрограммированная гибель клетки) запускается в ответ на первичное или вторичное повреждение и характеризуется упорядоченной последовательностью процессов, неизбежно приводящих к гибели клеток без формирования рубца. Хотя апоптоз может запускаться вскоре после травмы, сам процесс более длительный и является потенциальной целью для терапевтического воздействия.

Функциональные и анатомические проблемы. Некоторые зоны мозга больше других подвержены риску повреждения. Механические и анатомические факторы обусловливают наиболее частую локализацию ушибов в лобных долях и верхушках височных долей. Потеря определенных проводящих путей может вызвать значительные функциональные нарушения после травмы головного мозга даже несмотря на небольшой объем ишемического повреждения.

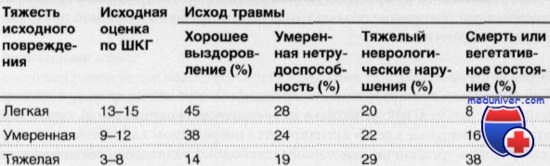

Исход ЧМТ зависит от следующих факторов:

• Механизм травмы: при ДТП пешеходы и велосипедисты обычно получают более тяжелые травмы, чем водители автомобилей.

• Пол: при травме равной тяжести исход хуже у женщин.

• Возраст: худший исход коррелирует с увеличением возраста.

• Оценка по шкале комы Глазго (ШКГ) является важным прогностическим фактором.

• Генетические факторы: есть данные, что е4 аллели аполипопротеина Е связаны с худшим исходом.

• Зрачки: билатерально расширенные неподвижные зрачки после реанимационных мероприятий при тяжелой травме в 80% случаев указывают на плохой исход (смерть или вегетативное состояние), по сравнению с 30% неблагоприятных исходов тяжелой травмы при двусторонней реакции зрачков.

• Данные КТ: более тяжелая картина на КТ ассоциируется с худшим исходом. По классификации Маршалла, основанной на данных КТ, можно прогнозировать исход заболевания.

ЧМТ легкой и средней степени тяжести также сопровождаются тяжелыми осложнениями, почти у 50% пациентов в течение нескольких недель присутствуют серьезные нарушения.

Причины смерти от черепно-мозговой травмы (ЧМТ)

Смерть от ЧМТ наступает в следующих случаях:

• Непосредственно после травмы в результате ишемии мозга, гипоксии вследствие нарушения дыхания, или же из-за вызванного травмой кровоизлияния.

• Отсроченная смерть обычно связана с другими травмами, инфекцией и ишемией мозга.

• Ишемия мозга может быть генерализованной или локальной в очагах повреждения.

• Терминальным процессом является ишемия ствола мозга вследствие отека мозга, приводящего к сдавлению ствола при транстенториальном вклинении.

Причины неврологических нарушений после ЧМТ многообразны и различаются по времени и месту возникновения как у одного индивидуального пациента, так и среди всех пациентов. Границы между первичным и вторичным повреждением нечеткие, однако область первичного повреждения могут расширить поздние инсульты.

— Также рекомендуем «Обеспечение адекватного дыхания при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Советы анестезиологам»

Оглавление темы «Ведение пациентов с черепно-мозговой травмой (ЧМТ)»:

- Анестезия при спинномозговой эпидуральной гематоме и абсцессе. Предоперационная оценка

- Анестезия при эмболизации внутримозговых аневризм. Предоперационная оценка

- Осложнения эмболизации внутримозговых аневризм. Что учитывать анестезиологу?

- Анестезия при КТ и МРТ. Предоперационная оценка

- Патогенез черепно-мозговой травмы. Что нужно знать анестезиологу о травме мозга?

- Обеспечение адекватного дыхания при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Советы анестезиологам

- Контроль артериального давления при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Советы анестезиологам

- Транспортировка пациента с черепно-мозговой травмой (ЧМТ). Принципы

- Проблемы возникающие при транспортировке пациента с ЧМТ. Советы

- Принципы ведения пациентов с черепно-мозговой травмой. Где должны лечиться пациенты с ЧМТ?

Источник

Актуальность. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) и ее последствия занимают одно из ведущих мест в структуре неврологической заболеваемости и инвалидности. Данная проблема, несмотря на большое внимание, которое ей постоянно уделяется, до настоящего времени остается актуальной. Медицинская и социальная значимость ЧМТ определяется сложностью патогенеза травматизма, сопровождающихся нарушением жизненно важных функций организма, многообразием клинических проявлений и течении болезни, как в остром, так и в отдаленном периоде травмы[8].

Травмы головного мозга составляют по некоторым данным до 40% (в большинстве своем от уличного и бытового травматизма). Преобладает контингент пострадавших в возрасте от 20 до 50 лет. Соотношение лиц мужского и женского пола — 1:3. Летальность при тяжелой ЧМТ составляет от 20% до 70%. В Республике Беларуси в 2009 г. частота внутричерепных повреждений составляла 263,1 на 100 тыс. населения. Среди лиц с черепно-мозговыми поражениями только 20% возвращается к полноценному труду, остальные имеют выраженные признаки инвалидности [13].

При этом необходимо учитывать огромный экономический и моральный ущерб, который связан с потерей трудоспособности в результате черепно-мозговых травм лиц молодого, наиболее работоспособного возраста.

По мнению специалистов нейрохирургического профиля (Журавлева А.И., Граевская Н.Д., Леткова В.Ф.,) особенности проявления тяжелых форм отклонений в состоянии здоровья человека, в частности черепно-мозговые травмы, указывают на актуальную необходимость разработки и рассмотрения способов и приемов физической реабилитации для данной категории больных[17].

Объект исследования: лечебная физическая культура.

Предмет исследования: средства и методы лечебной физической культуры, применяемые при реабилитации больных с черепно-мозговыми травмами.

Цель исследования: изучение средств и методов использования лечебной физической культуры при черепно-мозговых травмах.

Задачи исследования:

1. Дать клинико-физиологическую характеристику травм головного мозга;

2. Рассмотреть средства и методы лечебной физической культуры, применяемые в реабилитации больных с черепно-мозговыми травмами;

3. Определить методы оценки эффективности восстановительного лечения.

Теоретическое значение заключается в анализе и систематизации научных данных по вопросу использования средств лечебной физической культуры в комплексном лечении пациентов с черепно-мозговыми травмами.

Практическое значение состоит в использовании материала при реабилитации больных с черепно-мозговыми травмами.

Этиология и патогенез черепно-мозговых травм

упражнение массажный травма мозг

К черепно-мозговой травме относятся все виды повреждения головы, включая мелкие ушибы и порезы черепа. К более серьезным повреждениями при черепно-мозговой травме относятся:

· перелом черепа;

· сотрясение мозга, контузия;

· скопление крови над или под дуральной оболочкой мозга (дуральная оболочка — одна из защитных пленок, окутывающих головной мозг), соответственно, эпидуральная и субдуральная гематома;

· внутримозговое и внутрижелудочковое кровоизлияние (истечение крови внутрь мозга или в пространство вокруг мозга).

Причинами черепно-мозговой травмы могут быть:

· перелом черепа со смещением тканей и разрывом защитных оболочек вокруг спинного и головного мозга;

· ушиб и разрывы мозговой ткани при сотрясении и ударах в замкнутом пространстве внутри твердого черепа;

· кровотечение из поврежденных сосудов в мозг или в пространство вокруг него (в том числе кровотечение вследствие разрыва аневризмы).

· прямого ранения мозга объектами, проникающими в полость черепа (например, осколки костей, пуля);

· повышения давления внутри черепа в результате отека мозга;

· бактериальной или вирусной инфекции, проникающей в череп в области его переломов.

Наиболее частыми причинами черепно-мозговой травмы являются дорожно-транспортные происшествия, спортивные травмы, нападения и физическое насилие [20].

Патогенез черепно-мозговой травмы

Выделяют несколько основных типов взаимосвязанных патологических процессов, происходящих в момент травмы и некоторое время после нее:

1) непосредственное повреждение вещества головного мозга в момент травмы;

2) нарушение мозгового кровообращения;

3) нарушение ликвородинамики;

4) наpушения нейpодинамических пpоцессов;

5) формирование рубцово-спаечных процессов;

6) процессы аутонейросенсибилизации.

Основу патологоанатомической картины изолированных повреждений головного мозга составляют первичные травматические дистрофии и некрозы; расстройства кровообращения и организация тканевого дефекта.

Сотрясения головного мозга характеризуются комплексом взаимосвязанных дестpуктивных, pеактивных и компенсатоpно-пpиспособительных процессов, протекающих на ультpастpуктуpном уровне в синаптическом аппарате, нейронах, клетках [8].

Ушиб мозга — повреждение, характеризующееся наличием в веществе мозга и в его оболочках макроскопически видимых очагов деструкции и кровоизлияний, в части случаев сопровождающихся повреждением костей свода, основания черепа.

Непосредственное повреждение при ЧМТ гипоталамо-гипофизарных, стволовых структур и их нейромедиаторных систем обусловливает своеобразие стрессорного ответа. Нарушение метаболизма нейромедиаторов — важнейшая особенность патогенеза ЧМТ. Высокочувствительным к механическим воздействиям является мозговое кровообращение. Основные изменения, развивающиеся при этом в сосудистой системе, выражаются спазмом или расширением сосудов, а также повышением проницаемости сосудистой стенки. Непосредственно с сосудистым фактором связан и другой патогенетический механизм формирования последствий ЧМТ — нарушение ликвородинамики. Изменение продукции ликвора и его резорбции в результате ЧМТ связано с повреждением эндотелия хориоидных сплетений желудочков, вторичными нарушениями микроциркуляторного русла мозга, фиброзом мозговых оболочек, в отдельных случаях ликвореей. Эти нарушения приводят к развитию ликворной гипертензии, реже — гипотензии.

При ЧМТ в патогенезе морфологических нарушений значительную роль наряду с непосредственным повреждением нервных элементов играют гипоксические и дисметаболические нарушения. ЧМТ, особенно тяжелая, вызывает расстройства дыхания и кровообращения, что усугубляет имеющиеся дисциркуляторные церебральные нарушения и в совокупности приводит к более выраженной гипоксии мозга.

В настоящее время выделяют три базисных периода в течение травматической болезни головного мозга: острый, промежуточный, отдаленный [13].

Острый период определяется взаимодействием травматического субстрата, реакций повреждения и реакций защиты и является промежутком времени от момента повреждающего воздействия механической энергии до стабилизации на том или ином уровне нарушенных общемозговых и общеорганизменных функций либо смерти пострадавшего. Протяженность его составляет от 2 до 10 недель в зависимости от клинической формы ЧМТ.

Промежуточный период характеризуется рассасыванием и организацией участков повреждений и развертыванием компенсаторно-приспособительных процессов до полного или частичного восстановления или устойчивой компенсации нарушенных функций. Протяженность промежуточного периода при нетяжелой ЧМТ — до 6 месяцев, при тяжелой — до года.

Отдаленный период является завершением или сосуществованием дегенеративных и репаративных процессов. Протяженность периода при клиническом выздоровлении — до 2-3 лет при прогредиентном течении — не ограничена [17].

Источник