Ушиб органов средостения что это

Травмы средостения. Закрытые повреждения средостения

Травма средостения и его органов встречается в мирное и военное время. Многие контузии, ранения сердца, корня легкого, двусторонние ранения груди, как правило, сопровождаются повреждением средостения. При этом изолированная травма средостения встречается реже, чем сочетанная с повреждением органов грудной полости (И. С. Колесников, А. П. Смирнова). Подобные сочетания ухудшают состояние больного и прогноз, а также затрудняют диагностику.

Все эти ранения можно объединить в следующие группы : 1) закрытые травмы, 2) свежие односторонние ранения, 3) слепые ранения (инородные тела), 4) двусторонние пулевые ранения, 5) двусторонние ранения во время операции.

Закрытые повреждения средостения могут быть изолированными и комбинированными с повреждением костного скелета грудной клетки, чаще всего грудины и ключицы. Тяжелая травма может сопровождаться разрывом крупных сосудов средостения. Такие больные быстро погибают при явлениях сдавления органов средостения. В нашей практике мы имели одно наблюдение подобного вида.

Больной Ф., 45 лет, 21/IX 1997 г. получил тяжелую травму грудной клетки — был придавлен машиной к стене. В тяжелом состоянии, без сознания доставлен в больницу. При осмотре выраженный цианоз лица и верхней половины груди, кровоизлияния в белковые оболочки глаз. Дыхание неравномерное, частое — до 30 в минуту. Пульс едва определяется, артериальное давление: максимальное 60 мм, минимальное не регистрируется.

При осмотре и пальпации заметна деформация грудины на уровне четвертых реберных хрящей, где отмечается поперечный перелом тела грудины без значительного смещения отломков. Небольшая подкожная эмфизема в верхней половине груди спереди и в надключичных пространствах. При перкуссии выраженное притупление в правой половине грудной клетки, сливающееся со средостением.

Произведено переливание 500 мл крови, введены сердечные средства. Приступить к пункции правой плевральной полости не удалось из-за внезапной гибели больного.

На вскрытии обнаружен перелом тела грудины, разрыв дуги аорты в промежутке между безымянной и левой общей сонной артериями. Смерть наступила в результате кровоизлияния в средостение и сдавления его органов. Отмечается массивный правосторонний гемоторакс.

Менее тяжелая закрытая травма средостения наблюдается сравнительно часто. При ней имеют место различной степени изменения, характер которых зависит в основном от кровоизлияния в клетчатку средостения и образования в нем различных размеров гематомы, а также отчасти от проникновения в средостение воздуха из разорвавшихся при травме ткани легкого или бронхов.

У большинства больных эти два фактора (гематома и эмфизема средостения) наблюдаются одновременно. Они собственно и характеризуют особенности клинического течения данного вида травмы.

— Также рекомендуем «Медиастинальная гематома. Имбибиция блуждающих нервов»

Оглавление темы «Травмы средостения»:

1. Медиастинальная пневмопексия. Послеоперационный период операций на средостении

2. Нарушения дыхательной функции. Нарушения газообмена после операции на средостении

3. Шок, подкожная эмфизема после операции. Послеоперационная пневмония

4. Пример послеоперационной пневмонии. Отек легких

5. Травмы средостения. Закрытые повреждения средостения

6. Медиастинальная гематома. Имбибиция блуждающих нервов

7. Ранение средостения. Пример ранения средостения

8. Частота травм груди военного времени. Медиастинальная эмфизема

9. Огнестрельные ранения средостения. Инородные тела средостения

10. Двусторонние ранения грудной клетки. Повреждения симпатических нервов

Источник

В последние годы в связи с увеличением тяжёлых случаев травм груди всё чаще наблюдают повреждения органов средостения, где сосредоточены важнейшие жизнеобеспечивающие органы и нервно-сосудистые, лимфатические, клеточные образования.

При тяжёлой травме груди органы средостения испытывают двоякое воздействие. В результате непосредственного повреждения органов средостения из-за прямой травмы в грудь наиболее часто развиваются гематома и эмфизема средостения. Кроме того, на органы средостения оказывают влияние и внутриплевральные осложнения при травма груди: сдавление, смещение, перегиб нервно-сосудистых образований и полостей сердца.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клиническая картина повреждения органов средостения характеризуется следующими проявлениями: сильными болями за грудиной, болями сжимающего характера (часто с иррадиацией в спину), выраженной одышкой, повышенным возбуждением, приступами удушливого кашля, затруднённым глотанием, цианозом, акроцианозом. При прогрессировании газового синдрома появляется одутловатость лица, шеи, груди, голос становится сиплым, лицо — неузнаваемым; веки часто набухшие, замкнутые, с трудом открываются. Дыхание редкое, шумное, поверхностное. Сердечные шумы ослаблены чаще всего из-за наслаивания обширной эмфиземы мягких тканей груди и средостения. Тоны сердца глухие. Характерна неустойчивая гемодинамика. Быстрое обильное скопление воздуха в средостении при прогрессирующем газовом синдроме может внезапно вызвать угрожающие жизни состояния из-за расстройства кровообращения и дыхания, обусловленного развитием экстраперикардиальной тампонады сердца, сдавления крупных сосудов и мембранозной части трахеи.

Одной из наиболее часто встречающихся травм нервных сплетений является отходящий к гортани возвратный нерв, повреждение которого ведёт к осиплости голоса, а при прогрессировании процесса — к нарушению дыхания. Все эти симптомы тяжёлой травмы груди являются определяющими при постановке диагноза.

В формировании повреждений при тяжёлых травмах груди определённое значение имеет изменение высоты стояния купола диафрагмы. Функция диафрагмы при тяжёлой травме груди страдает из-за нарушения иннервации при травматических изменениях в диафрагмальных и блуждающих нервах.

При травматических изменениях в самой диафрагме значительно нарушается резорбционная функция диафрагмальной поверхности париетальной плевры, что способствует активному скоплению крови (или другой жидкости) в плевральной полости и формированию гидроторакса. Другим пусковым механизмом, способствующим развитию лёгочно-плевральных осложнений в остром периоде, является явное нарушение двигательной активности диафрагмы из-за повреждения нервных структур, ответственных за дыхательные движения диафрагмы. Основными нервными стволами грудной полости являются симпатические и блуждающие нервы. И те и другие иннервируют органы грудной клетки и диафрагму, дают многочисленные ответвления. Нервные образования при травме средостения ведут к значительному нарушению двигательной активности диафрагмы, происходит так называемая травматическая релаксация диафрагмы.

Клинически повреждения диафрагмы проявляются симптомами, характерными для повреждения как внутренних, так и внутрибрюшных органов. Наиболее характерными признаками, подтверждающими повреждение диафрагмы, будут те травматические изменения, которые выявляются при травме средостения, о чём сообщалось выше. Поэтому при тяжёлой травме груди есть смысл увязывать тяжесть состояния больного и повреждения органов средостения с нарушением функции диафрагмы, на что особо должны обращать внимание врачи СМП. К относительно специфическим симптомам травмы диафрагмы можно отнести наличие болей в области шеи и надплечья. Механизм этих болей, которые наблюдаются практически у каждого больного, объясняется тем, что двигательные и чувствительные волокна диафрагмальных нервов формируются из III—IV шейного корешка, поэтому боли сюда и иррадиируют.

Вторым по частоте специфическим симптомом повреждения диафрагмы являются боли в животе, хотя травмы живота нет, а имеется лишь изолированная травма груди. Механизм возникновения данного симптома объясняется тем, что периферические отделы рёберной части диафрагмы получают чувствительную и вазомоторную иннервацию за счёт шести нижних межрёберных нервов. Иррадиация этих болей в области живота отмечается практически у всех пострадавших с травмой рёберного каркаса в средней и нижней зоне. Боли в животе часто сопровождаются вздутием живота, сильно страдает перистальтика кишечника, вскоре возникают застойные явления в органах брюшной полости.

Раздутый желудок и петли кишок вызывают повышение внутрибрюшного давления и затруднение движения диафрагмы. Всё это ведёт к нарушению не только статической, но и динамической функции диафрагмы, развивается так называемый ложный абдоминальный синдром.

Недоучёт этого симптома или неправильная его интерпретация часто является показанием к неоправданной лапаротомии.

Эти симптомы свидетельствуют о травме груди, поэтому установить на их основании диагноз внутриплевральных повреждений на догоспитальном этапе не представляет особых трудностей. Установив или хотя бы заподозрив наличие внутригрудных повреждений, больного необходимо срочно перевести в специализированное медицинское учреждение для оказания полноценной помощи.

Важные разновидности повреждения груди — скопление в плевральной полости воздуха из повреждённой ткани лёгкого или бронха и формирование пневмоторакса. Вдыхаемый воздух через трахею, бронхи и рану лёгкого проникает в свободную плевральную полость, чем создаётся угроза развития в ближайшие сроки напряжённого пневмоторакса, который опасен тем, что происходят сдавление и смещение жизненно важных органов в груди, ведущие к развитию в кратчайшие сроки острой дыхательной и лёгочно-сердечной недостаточности. На практике мы довольно часто встречаемся с сочетанной патологией этих разновидностей травмы груди, а именно с гемопневмотораксом и наиболее опасным их проявлением — напряженным гемопневмотораксом, которые приходится наблюдать у каждого второго-третьего пострадавшего.

Лечение

Лечение внутриплевральных и плевромедиастинальных осложнений тяжёлой травмы груди в раннем посттравматическом периоде должно включать весь комплекс лечебно-профилактических мероприятий по устранению жизнеугрожающих проявлений острого периода травмы груди. К

лечебным мероприятиям по устранению острой дыхательной, лёгочно-сердечной недостаточности при травме груди относятся своевременное и быстрое устранение внутриплевральных

(лёгочно-плевральных) осложнений: гемо-, пневмо- и гемопневмоторакса.

Этого достигают плевральными пункциями, дренированием плевральных полостей и проведением торакотомии. Подавляющее большинство хирургов отдают предпочтение консервативным методам купирования внутриплевральных осложнений — плевральным пункциям и дренированию по Бюлау; другие придерживаются активной тактики, выполняя торакотомию. Один из способов раннего купирования внутриплевральных осложнений травмы груди — применение клапанного торакостома односторонней проводимости. Устройство состоит из дренажа и лепесткового клапана односторонней проводимости, который последовательно соединён с ёмкостью для сбора крови или другой жидкости. Принцип работы клапанного торакостома односторонней проводимости основан на учёте патофизиологических особенностей, происходящих внутри плевры при травме груди, и развитии напряжённого процесса во внутриплевральном пространстве — замены отрицательного давления положительным. Это позволяет использовать лепестковый клапан односторонней проводимости, который подсоединяют к наружному концу дренажа плевральной полости. Кровь, воздух из области с повышенным внутриплевральнымвыравняется. По мере освобождения плевральной полости от крови, воздуха лёгкое постепенно расправляется, заполняя грудную полость, что в свою очередь ведёт к купированию острой дыхательной, лёгочно-сердечной недостаточности. Клапанный торакостом

Применение описанного выше комплексного лечения позволяет быстро купировать внутриплевральные осложнения, сократить время пребывания больных в стационаре до 5—6 сут, уменьшить число оперативных вмешательств с 6—8 до 0,5—1%, предупредить развитие инфекционных осложнений.

Источник

Повреждения средостения могут быть закрытыми и открытыми.

Закрытые повреждения средостения и его органов могут произойти при тяжелом ушибе и сдавлении грудной клетки, переломе грудины, иногда в сочетании с общей контузией груди. При этом возможны ушиб сердца, разрыв аорты и ее ветвей, трахеи, бронхов, а также пищевода, кровоизлияние в клетчатку, проникновение воздуха и инфекции в средостение (при разрыве бронхов и пищевода). Кровоизлияние и эмфизема возникают чаще всего одновременно. Быстрое и опасное для жизни нарушение витальных функций может быть обусловлено сдавлением трахеи, бронхов, верхней полой вены, пищевода, имбибицией кровью органов и тканей средостения, образованием обширных гематом, кровопотерей, пневмо- и гемотораксом с возможным смещением средостения. Смещение средостения может быть причиной гипоксемии, уменьшения венозного возврата, что приводит к низкому сердечному выбросу, тахикардии, аритмии и гипотензии.

Открытые повреждения (ранения) средостения и его органов наблюдаются при проникающих повреждениях груди и при торакоабдоминальных ранениях. Обычно такие ранения включают повреждения органов средостения (аорты и ее ветвей, сердца, трахеи и бронхов, вен, пищевода, грудного лимфатического протока, блуждающих нервов). Клинические проявления зависят от характера ранящего оружия, локализации раны, от повреждения тех или иных органов средостения и возникших при этом осложнений.

Необходимость в оперативном вмешательстве возникает при подозрении на повреждение жизненно важных органов, продолжающемся кровотечении или при нарастании компрессионного синдрома с резким нарушением функции сдавленных органов.

В результате повреждения и некоторых заболеваний органов средостения могут возникать угрожающие жизни состояния: медиастинальная и интерстициальная легочная эмфизема, смещение средостения, травматическая асфиксия, кровоизлияние в средостение, гемоторакс.

Медиастинальная и интерстициальная легочная эмфизема является результатом распространения воздуха через дефекты воздухоносных путей или пищевода в рыхлую клетчатку средостения и межуточную ткань легкого. Вследствие вероятного повреждения листков медиастинальной плевры возможен пневмоторакс, в том числе напряженный.

При выраженном распространении воздуха в легочном ин-терстиции возникает реактивный отек последнего с нарушением диффузионной способности легких и проходимости мелких бронхов, с давление вен легких и средостения, нарушение венозного возврата крови к сердцу, что приводит к нарастанию газообменных и гемодинамических нарушений.

Наблюдается быстро нарастающая эмфизема в области шеи, яремной вырезки, лица, а также груди, живота и верхних конечностей, проявляющаяся выраженной припухлостью и крепитацией, а также выраженная одышка, цианоз и набухание вей шеи.

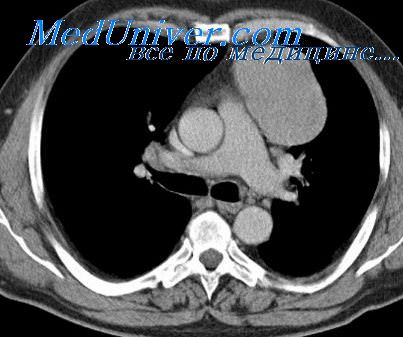

На рентгенограммах грудной клетки определяется расширение тени средостения и скопление в нем воздуха с возможным распространением на шею, грудь, иногда верхние конечности.

При нарастающей и выраженной медиастинальной эмфиземе необходима экстренная операция — инцизионная декомпрессия глубоких паратрахеальных пространств путем шейной медиастинотомии из небольшого разреза в области яремной ямки и дренирования средостения. Может быть показана трахеотомия. При массивном разрыве бронхов, трахеи или пищевода необходимо первичное восстановление их целости посредством наложения швов.

Травматическая асфиксия является состоянием, возникающим в результате резкого внезапного повышения давления в верхней полой вене вследствие сдавления грудной клетки. Из-за тяжелой и длительной компрессии грудной клетки и живота блокируется кровоток в системе верхней полой вены и коллатералей, наступает стойкая венозная гипертензия в этом бассейне. Повышается венозное внутричерепное давление с последующим развитием отека мозга (головного и спинного) и точечных кровоизлияний в кожу и подкожную клетчатку лица, шеи, верхней части грудной клетки и коныонктивы. В результате возникает так называемая экхимозная маска, причем кожные покровы верхней половины туловища и рук приобретают относительно стойкую темно-красную или фиолетовую окраску. Наибольшую опасность представляет кровоизлияние в ткань головного и спинного мозга, что клинически проявляется возбуждением, спутанностью сознания, судорогами, в тяжелых случаях — бессознательным состоянием и параплегией. В связи с цереброспинальными и другими сопутствующими повреждениями смертность остается довольно высокой. Большое внимание следует обращать на своевременную диагностику повреждений жизненно важных органов средостения (ушиб сердца, разрыв аорты и ее ветвей, трахеи, бронхов, гемопневмоторакс, разрыв пищевода и диафрагмы). Кровоизлияние в средостение возникает при открытой и закрытой травмах вследствие повреждения артерий, включая аорту, или вен, а также при разрыве аневризмы грудной аорты, после операций на сердце и сосудах, при гнойном медиастините вследствие аррозии крупных сосудов и, реже, при первичных опухолях и кистах средостения, геморрагическом диатезе и плохо контролируемой антикоагулянтпой терапии.

При массивной медиастинальной гематоме может произойти тампонада средостения, которая клинически проявляется одышкой, цианозом, расширением вен шеи, снижением артериального давления и распространением на шею. Синдром венозного застоя наступает не так быстро, как при тампонаде сердца, так как средостение способно вмещать относительно большое количество крови до наступления сдавления верхней полой вены и ее притоков. На рентгенограмме грудной клетки определяется расширение тени средостения или увеличение его ширины в течение первых часов после поступления больного. Может наблюдаться отклонение трахеи, пищевода, сдавление левого главного бронха и пищевода. КТ помогает уточнить диагноз.

Хирургическое лечение для устранения источника кровотечения и удаления гематомы, вызвавшей сдавление должно быть неотложным.

Смещение средостения. Средостение может быть смещено: 1) в непораженную сторону вследствие скопления в плевральной полости воздуха при напряженном пневмотораксе, крови, лимфы, гноя при эмпиеме плевры и т.д., а также органами верхнего этажа брюшной полости, которые смещаются как правило, в левую плевральную полость при разрыве или релаксации диафрагмы; 2) в пораженную сторону по причине ателектаза легкого, пневмофиброза, цирроза или после пневмонэктомии; 3) парадоксальное смещение средостения при дыхательных экскурсиях наблюдается при открытом пневмотораксе. Нарушение витальных функций может наступить из-за компрессии легких, трахеи, верхней полой вены, нарушения вентиляции, уменьшения венозного возврата, низкого сердечного выброса, гипоксемии и гипоксии, тахикардии, артериальной гипотензии.

Смещение средостения может быть выявлено перкуторно. Уточняет диагноз прямая рентгенограмма груди.

Лечение смещения должно быть направлено на устранение вызвавших его причин (аспирация из плевральной полости жидкости и / или газа путем пункции и дренирования, остановки кровотечения, восстановления целости воздухоносных путей, пищевода и т.д.).

Источник