Ушиб спинного мозга спинной отдел

Нарушение физиологических и анатомических связей позвоночного канала и позвоночника называется спинномозговой травмой. Разбалансировка такого рода влечет за собой потерю подвижности, в некоторых случаях с необратимыми последствиями.

Травма позвоночника и спинного мозга является следствием падений, аварий, обрушений зданий, может быть результатом избиения или других агрессивных действий.

Людей с диагнозом позвоночно-спинальная травма или с подозрением на повреждения такого рода доставляют в нейрохирургию, или травматологию в зависимости от степени тяжести случая. Если повреждение классифицируется как относительно легкое, пациента помещают на лечение в неврологию.

Классификация спинно-мозговых ранений

В 1997 году в России Министерством здравоохранения была введена новая система классификации болезней. Более точная кодировка, включающая буквенные и цифровые параметры, позволила расширить список и уточнить многие факторы нарушений.

По МКБ-10 заболевания спинного мозга проходят под литерой S, последствия травм — T.

Правильная постановка диагноза позволяет назначить верное лечение. При травмах спинного мозга скорость принятия решения и назначения терапии во многом влияет на дальнейшие возможности сохранения пациентом двигательных функций. Поэтому на первоначальном этапе функциональное состояние не оценивают, рассматривают степень тяжести повреждений и назначают оперативное или консервативное лечение.

© magicmine — stock.adobe.com

Повреждения подразделяется на 3 основных типа:

- Изолированные.

- Сочетанные — включают механические нарушения соседних органов.

- Комбинированные — осложнены радиационными, токсическими или другими факторами, усугубляющими состояние больного.

Существует также классификация ПСМТ по характеристикам нарушений:

- Закрытые – без повреждения мягких паравертебральных тканей.

- Открытые — без проникновения в позвоночный канал.

- Открытые проникающие ранения имеют несколько видов:

- Сквозные — характеризуются тем, что предмет повредивший позвоночник проходит на вылет.

- Слепые — обусловлены задержкой объекта в позвоночном канале.

- Касательные затрагивают позвоночник частично.

Ранения открытого типа, относящиеся к категориям 2 и 3, подразделяют на огнестрельные (осколочные, пулевые) и неогнестрельные (рубленые, резаные, колотые). Наиболее опасными для жизни являются пулевые.

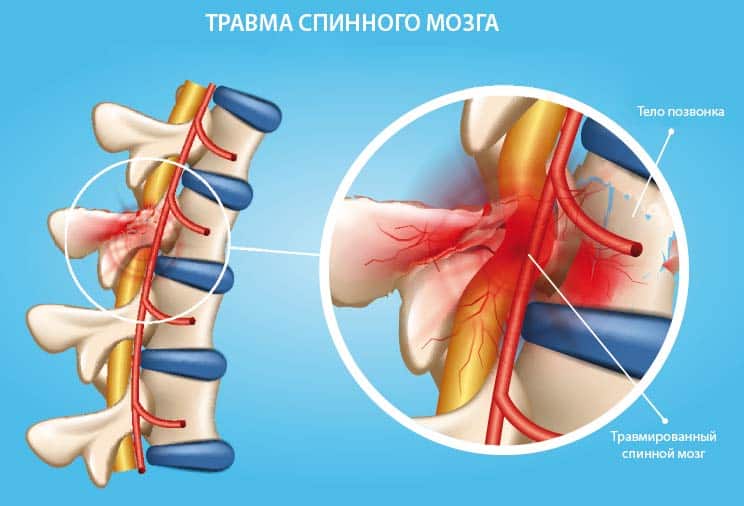

Травмирования спинного мозга подразделяются на следующие виды:

- ушиб (последствия определяют спустя 3 недели после устранения спинального шока, приводящего к дисбалансу рефлекторной деятельности);

- сотрясение;

- кровоизлияния или внутримозговая гематома;

- разрыв капсульно-связочного аппарата позвоночного двигательного сегмента;

- вывих позвонков, может быть различной степени тяжести;

- разрыв диска;

- перелом, а также перелом со смещением;

- сдавливания (ранее, позднее, острое) с последующим развитием компрессионной миелопатии;

- ранения главного магистрального сосуда (травматический инфаркт);

- различные травмы корешков спинномозговых нервов;

- полные повреждения спинного мозга наиболее опасны и несут необратимые последствия.

© designua — stock.adobe.com

Возникновение нарушений в нескольких местах позвоночника систематизируют как:

- Множественные — нарушения в близлежащих позвонках или позвоночных дисках.

- Многоуровневые — повреждения удаленных друг от друга позвонков или дисков.

- Множественные многоуровневые — совмещают характеристики предыдущих двух видов.

Симптоматика в разных случаях

Симптомы спинальных травм медленно развиваются и имеют свойство изменяться с течением временем. Это связано с тем, что происходит частичное отмирание нервных клеток в остром периоде, позднее могут происходить массовые разрушения. Их провоцируют следующие факторы: самоуничтожение дефектных тканей, нехватка питательных компонентов, слабое насыщение кислородом, интоксикация.

Течение болезни характеризуется определенными изменениями и делится на периоды:

- острый — 3 суток после повреждения;

- ранний — не более 30 дней;

- промежуточный — 90 дней;

- поздний — 2-3 года после несчастного случая;

- резидуальный — последствия спустя долгие годы.

Первые стадии характеризуются симптомами с выраженными неврологическими проявлениями: потеря чувствительности, паралич. Более поздние периоды выражаются в органических изменениях: некрозы, дистрофии.

Клиническая картина зависит от места повреждения и тяжести нарушений. Учитывают также факторы возникновения той или иной травмы. Все это следует рассматривать систематизировано.

Для всех видов спинальных травм характерны свои симптомы и в каждом отделе позвоночника они проявляют себя по-разному (шейном, грудном и поясничном). Это мы и рассмотрим в таблицах ниже.

Травмы корешков спинного мозга

| Шейный | Грудной | Поясничный |

| Боль в верхней части спины, от нижнего края лопаток и выше. Чувство онемения. Скованность в движениях верхних конечностей. | Боль в области спины и ребер, которая усиливается при выполнении каких-либо действий. Острая сильная боль, отдающая в область сердца. | Боли в области поясницы, бедер и ягодиц из-за защемления седалищного нерва. Парез ног и рук. Половая дисфункция, нарушение контроля над мочеиспусканием и дефекацией. |

Ушибы спинного мозга

| Шейный | Грудной | Поясничный |

| Отек поврежденной области. Потеря чувствительности шеи, плеч и верхних конечностей. Нарушение моторики шеи и рук. В тяжелых случаях потеря памяти, зрительные и слуховые дисфункции. | Отек поврежденной области. Болевые ощущения в спине и в области сердца. Дисбаланс дыхательной, пищеварительной, мочеиспускательной системы. | Онемение зоны травмы. Боли в стоячем и сидячем положении. Дисфункции нижних конечностей. |

Сотрясения в области позвоночника

Сотрясения в области позвоночника чреваты следующими проявлениями:

| Шейный | Грудной | Поясничный |

| Общая слабость, парез верхних конечностей. | Затрудненное дыхание. | Парез нижних конечностей. Нарушение мочеиспускания. |

Практически все травмы позвоночника связаны с тем, что в месте повреждения сразу пропадает чувствительность. Такое состояние сохраняется, в зависимости от степени тяжести нарушений, от пары часов до нескольких суток.

Сдавливания

При сдавливании симптомы будут одинаковы независимо от локации травмы:

- Частичная потеря чувствительности.

- Боли.

- Эффект жжения.

- Слабость.

- Спазмы.

- Двигательная дисфункция.

Контузия

При контузиях пациент ощущает временную потерю двигательных функций, рефлекторный дисбаланс, слабость в мышцах, все признаки проявляют себя быстро, уже в первые часы.

Переломы позвоночника

При переломах симптоматика выглядит следующим образом:

| Шейный отдел | Грудной отдел |

| Боли:

|

Переломы характеризуются тотальным дисбалансом деятельности организма, пропадает чувствительность, снижаются возможности двигательной активности нижних конечностей.

Вывихи

Вывихи характеризуются следующими симптомами:

| Шейный | Грудной | Поясничный |

|

|

|

Разрыв спинного мозга

Редкая и сложная патология — разрыв спинного мозга, характеризуется следующей симптоматикой:

- Острая боль в месте травмы, чаще нестерпимая.

- Потери чувствительности и полный паралич как необратимые явления в области, расположенной ниже разрыва.

Неотложная помощь при спинальной травме

Подозрение на спинальную травму требует скорый вызов квалифицированной помощи. Предпринимать какие-либо действия, не имея медицинского образования, категорически запрещено. Любая манипуляция с пострадавшим может быть чревата летальным исходом.

При повреждениях позвоночника в результате несчастного случая допустимо оказать помощь в рамках нижеперечисленных рекомендаций:

- Во избежание усиления деформации фиксируют больного. При повреждениях шеи аккуратно надевают твердый воротник, его еще называют филадельфийский.

- При сильных повреждениях, вызывающих затруднение дыхания, провести ингаляцию увлажненного кислорода, используя кислородный баллон со съемной насадкой-маской. Его можно приобрести в близлежащей аптеке. Если возможность самостоятельного дыхания нарушена, в трахею вводят специальную трубку и осуществляют искусственную вентиляцию легких.

- Если в результате травмы пациент теряет кровь, выполняют внутривенную инъекцию Рефортана 500 и кристаллоидов. Эти манипуляции позволят восстановить АД.

- Если травма сопровождается сильными болевыми ощущениями, вкалывается анальгетик.

Успех в лечении спинальных травм во многом зависит от скорости оказания первой медицинской помощи. При обнаружении пострадавшего его как можно скорее доставляют в больницу.

© TeraVector — stock.adobe.com

Первая помощь при спинальном шоке

Проявления спинального шока являются следствием серьезной травмы. В такой ситуации основная помощь пострадавшему будет заключаться в быстрой и грамотной транспортировке в больницу.

Определить спинальный шок можно по следующим признакам:

- Перепады температуры тела и потливость.

- Дисфункции внутренних органов.

- Повышение давления.

- Аритмия.

Шок возникает в результате нарушений в области спинного мозга и может вести к ряду тяжелейших последствий. Больного фиксируют на твердой поверхности, уложив его лицом вверх или вниз.

Выбор положения напрямую зависит от того, в каком состоянии был обнаружен пострадавший. При перемещении сохраняют положение тела, в котором человек находился во избежание дальнейших деформаций и ухудшения состояния.

При затруднениях дыхания обеспечивают проходимость путей. Делают манипуляции по искусственной вентиляции легких.

Периоды травм

Повреждения подразделяют на периоды:

- Первые 2-3 суток длится острый этап. В это время сложно делать выводы о форме ранения, так как признаки спинального шока выражены наиболее ярко.

- Две-три недели после повреждения — ранний период. Он характеризуется нарушениями рефлекторной деятельности и проводимости. Ближе к завершению этого этапа спинальный шок ослабевает.

- Истинную картину нарушений демонстрирует промежуточный период. Его длительность несколько месяцев. При отсутствии повреждений второго двигательного нейрона в поясничном и шейном утолщениях восстанавливаются рефлексы, повышается мышечный тонус.

- Заключительный период продолжается на протяжении всей жизни. Постепенно организм восстанавливает естественные функции, неврологическая картина стабилизируется.

Первое время после лечения важны реабилитационные мероприятия как медицинского, так и социально-бытового характера. Особенно для пострадавших, получивших статус инвалида.

© tatomm — stock.adobe.com

Методы диагностики

Диагностика начинается с опроса пострадавшего или свидетелей несчастного случая. Инструментальные и аппаратные методы обследования комбинируют с неврологическими. Врач проводит осмотр и пальпацию.

В процессе сбора данных и постановки диагноза медика интересует время ранения и механика происшествия. Важно, где больной ощущает потерю чувствительности и двигательных функций. В процессе осмотра выясняют при каких движениях болевые ощущения усиливаются или ослабевают.

Если пострадавшего доставили в клинику, очевидцы обязательно сообщают двигался ли потерпевший после ранения.

Неврологические расстройства, появляющиеся сразу после травмы, говорят об ушибе спинного мозга. Если при отсутствии спинального шока у пациента нарастают неврологические признаки, можно предположить раннее или позднее сжатие спинного мозга и его корешков гематомой или поврежденными костными или хрящевыми структурами, спустившимися в позвоночный канал.

Полная или частичная потеря памяти требует обследования головного мозга. В таких случаях актуальна диагностика, включающая рентгенологическое и пальпаторное обследование. Потеря чувствительности в тех или иных областях значительно затрудняет постановку диагноза, поэтому используют все доступные методики инструментального исследования. До сих пор рентгенография считается наиболее быстрым и правильным способом диагностики, также назначают КТ и МРТ.

© Kadmy — stock.adobe.com

В результате внешнего первичного осмотра выявляют деформации корпуса и отмечают возможные места травм. Исходя из этого, назначают последующие исследования. Гематомы и впадины грудной области свидетельствуют о возможных переломах ребер, разрывах легкого и других повреждениях. Видимые дефекты грудопоясничного отдела могут сопровождаться ранением почек, печени и селезенки.

При обследовании спинальных травм нельзя определять патологическую подвижность позвонков методом пальпации, такие манипуляции приводят дополнительным повреждениям сосудов и внутренних органов.

Инструментальные обследования проводят с целью выяснения локализации, характера и причин компрессии, особенностей повреждения позвоночника.

Лечение

При подозрении на спинальную травму, в первую очередь, проводят иммобилизацию. При обнаружении травмированного в бессознательном состоянии, на местах аварий или после избиения также обязательно обездвиживают позвоночную область до проведения обследования и исключения спинальных ранений.

Существуют ситуации, в которых показано срочное хирургическое вмешательство:

- постоянное нарастание невралгических признаков, в случае если ранение не сопровождается спинальным шоком;

- блокировка каналов, по которым движется цереброспинальная жидкость;

- при нарушениях позвоночного канала сдавливающими объектами;

- кровоизлияние в спинной мозг, отягощенное блокадой циркуляции цереброспинальной жидкости;

- диагностировано сдавление магистрального сосуда спинного мозга;

- нарушения двигательных сегментов позвоночника с нестабильным характером, представляющие опасность повторного или периодического сжатия спинного мозга.

Операции противопоказаны в следующих случаях:

- шоковое состояние с нестабильной динамикой (геморрагическое или травматическое);

- ранения с сопутствующим нарушением внутренних органов;

- черепно-мозговые травмы высокой степени тяжести, подозрения на внутричерепную гематому;

- сопутствующие заболевания, сопровождающиеся анемией.

Хирургическое вмешательство при сдавлении спинного мозга проводят в срочном порядке. В течение 8 часов после ранения происходят необратимые физиологические трансформации. Поэтому пациент сразу попадает в реанимацию или палату интенсивной терапии, где быстро устраняют все противопоказания к оперативному вмешательству.

Реабилитационный период после спинномозговой травмы длителен. Пострадавший переходит под контроль медиков неврологов, вертебрологов и реабилитологов. Считается, что комбинация лечебной физкультуры и процедур физиотерапии наиболее эффективна в период восстановления.

Прогноз

Около 50 % людей с травмами позвоночника погибают в дооперационный период, большая часть даже не доезжая до медучреждений. После операции процент смертности снижается до 4-5 %, но может возрасти до 75 % в зависимости от сложности повреждений, качества медицинской помощи и других сопутствующих факторов.

Полное или частичное выздоровление пациентов с ПСМТ происходит примерено в 10 % случаев, при учете, что травма носила колото-резанный характер. При огнестрельных ранениях благоприятный исход возможен в 3 % случаев. Не исключены осложнения, возникающие в период пребывания в стационаре.

Диагностика на высоком уровне, операции по стабилизации позвоночника и устранению факторов сжатия понижают риски негативного исхода. Современные имплантируемые системы помогают быстрее поднять пациента, исключая негативные последствия длительного периода неподвижности.

Последствия

Любая травма позвоночника сопровождается параличом. Это происходит в результате нарушения деятельности нервных клеток. Продолжительность и обратимость состояния неподвижности зависит от сложности травмы и качества медицинского обслуживания.

Говорить о последствиях ранения можно спустя 8 недель, иногда меньше. Приблизительно в этот период спинальный шок сглаживается и видна четкая картина повреждений. Обычно в это время подтверждают предварительный диагноз.

Необратимые последствия возникают при размозжении спинного мозга, которое приводит к полному анатомическому перерыву.

Последствия и осложнения травмы спинного мозга подразделяют на:

- Инфекционно-воспалительные — возникают в разные периоды, связаны с поражением мочевыводящей и дыхательной систем.

- Нейротрофические и сосудистые нарушения — появляются в результате атрофии мышц и органов. В течение раннего периода велик риск тромбоза глубоких вен.

- Дисфункции тазовых органов.

- Ортопедические нарушения — скалиозы, кифозы, нестабильность поврежденных участков позвоночника.

Медицинский эксперт проекта. 30 лет стажа в практической медицине. с 2006 по 2016 — руководитель службы экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав и защиты прав застрахованных в СоГАЗ-мед. с 2018 года научный консультант и медицинский эксперт проекта Cross.Expert.

Редакция cross.expert

Источник

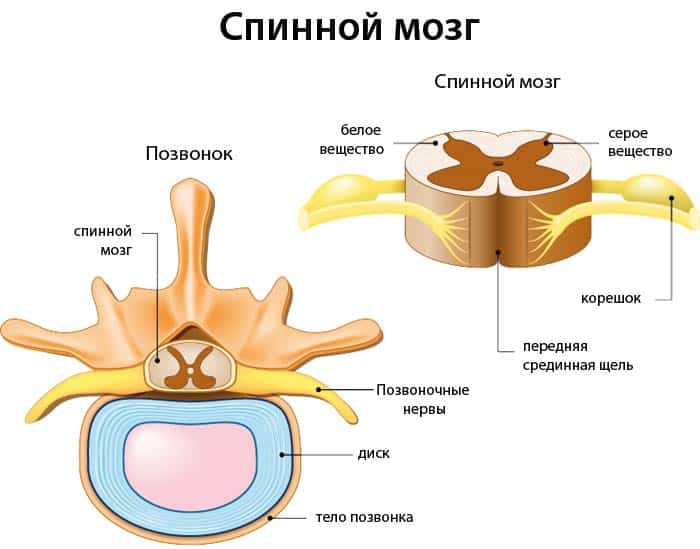

Позвоночно-спинномозговая травма — травма, в результате которой были нарушены функции и анатомическая целостность позвоночного столба и/или спинного мозга и/или его магистральных сосудов и/или корешков спинномозговых нервов. Клинические проявления зависят от уровня и степени тяжести повреждения; они могут варьировать от преходящих парезов и расстройств чувствительности до параличей, нарушения движения, расстройства функций тазовых органов, глотания, дыхания и т. д. В диагностике травм позвоночника и спинного мозга используются спондилография, миелография, МРТ, КТ, люмбальная пункция. Лечение позвоночно-спинномозговой травмы может включать репозицию, иммобилизацию, фиксацию позвонков, декомпрессию мозга с последующей восстановительной терапией.

Общие сведения

Позвоночно-спинномозговая травма – нарушение анатомо-физиологических взаимоотношений позвоночного столба и структур позвоночного канала (оболочек, вещества, сосудов спинного мозга, спинномозговых нервов), приводящее к частичной или полной утрате соответствующих функций. В различных странах частота позвоночно-спинномозговая травм варьирует от 30 до 50 случаев на 1 млн. населения. Среди пострадавших преобладают мужчины молодого трудоспособного возраста (20—39 лет), что обусловливает не только медицинскую, но и социальную значимость проблемы. Организацией и оказания своевременной специализированной помощи пострадавшим с позвоночно-спинномозговой травмой занимается нейрохирургия, неврология и травматология.

Причинами повреждений позвоночника и спинного мозга при позвоночно-спинномозговой травме могут быть как прямые травматические воздействия на позвоночник, так и опосредованная его травма при падении с высоты, при дорожно-транспортных происшествиях, насильственном сгибании при завалах и т. д.

Позвоночно-спинномозговая травма

Классификация спинно-мозговых травм

Позвоночно-спинномозговые травмы разделяют на изолированные, сочетанные (в сочетании с механическим повреждением других органов и тканей) и комбинированные (в комбинации повреждения с термическими, радиационными, токсическими и другими факторами). По характеру повреждения позвоночно-спинномозговые травмы разделяют следующим образом:

- закрытые (без повреждения паравертебральных тканей);

- открытые, не проникающие в позвоночный канал;

- открытые, проникающие в позвоночный канал — сквозные (поражение позвоночного канала навылет) и слепые (ранящий предмет остается в позвоночном канале) и касательные.

Открытые травмы позвоночника могут быть огнестрельными (осколочные, пулевые) или неогнестрельными (резаные, рубленые, колотые и др.).

Повреждения позвоночника при позвоночно-спинномозговой травме подразделяют на следующие нозологические формы: ушиб позвоночника, частичный или полный разрыв капсульно-связочного аппарата позвоночного двигательного сегмента, самовправившийся вывих позвонка, разрыв межпозвоночного диска, частичные и полные вывихи позвонков, переломы позвонков, переломовывихи (сочетание смещение позвонков с переломом их структур).

Повреждения двух и более смежных позвонков и/или межпозвоночных дисков называют множественными повреждениями позвоночного столба; повреждения двух и более несмежных позвонков и/или межпозвоночных дисков — многоуровневыми повреждениями позвоночного столба. Множественные переломы позвонков на нескольких уровнях называют множественными многоуровневыми повреждениями позвоночного столба.

Важно учитывать, что нестабильные повреждения могут возникать даже без переломов позвонков: при разрыве капсульно-связочного аппарата позвоночного двигательного сегмента и межпозвонкового диска, при самовправившихся вывихах позвонков.

Классификация повреждений спинного мозга и других нервно-сосудистых образований позвоночного канала

Для определения лечебной тактики при позвоночно-спинномозговой травме большое значение имеет не столько оценка функционального состояния спинного мозга, сколько нозологический диагноз. Некоторые виды травм спинного мозга (сотрясение и ушиб) лечат консервативно, другие (сдавление мозга, его магистральных сосудов и корешков, гематомиелия) — оперативно. Различают следующие виды поражений.

- Сотрясение спинного мозга.

- Ушиб спинного мозга (степень тяжести определяется ретроспективно в связи с наличием в остром периоде спинального шока, обычно приводящего к синдрому полного нарушения рефлекторной деятельности спинного мозга в среднем в течение трех недель).

- Сдавление спинного мозга (острое, ранее, позднее) с развитием компрессионной миелопатии.

- Анатомический перерыв («полное повреждение» — по номенклатуре зарубежных авторов) спинного мозга.

- Гематомиелия (кровоизлияние в спинной мозг или внутримозговая гематома).

- Кровоизлияние в межоболочечные пространства.

- Повреждение магистрального сосуда спинного мозга (травматический инфаркт спинного мозга).

- Повреждения корешков спинномозговых нервов (их делят так же: сотрясение, ушиб, сдавление, разрыв, нарушение кровообращения и кровоизлияния в корешок).

Диагностика и клиническая картина

Диагностический алгоритм при позвоночно-спинномозговой травме включает следующие этапы: опрос пострадавшего, врача или свидетеля происшествия, доставивших больших в стационар, с уточнением жалоб и их динамики; осмотр и пальпацию; неврологическое обследование; инструментальные методы исследования. К последним относятся: спондилография, люмбальная пункция с ликвородинамическими пробами, КТ и/или МРТ головного мозга, миелография, КТ-миелография, вертебральная ангиография.

При сборе анамнеза необходимо выяснить механизм и время травмы, локализацию боли, двигательных и чувствительных расстройств; расспросить о том, какие положения или движения облегчают или усиливают боль в позвоночнике; поинтересоваться, двигал ли пострадавший ногами и руками сразу после травмы. Развитие неврологических расстройств сразу после травмы свидетельствует об ушибе спинного мозга. Он может быть изолированным или сочетаться с компрессией мозга. В случае появления и нарастания неврологических расстройств (что можно выявить только в отсутствие спинального шока, характерного для ушиба мозга) следует предполагать раннюю или позднюю компрессию спинного мозга и его корешков гематомой или вторично сместившимися в позвоночный канал поврежденными костно-хрящевыми структурами.

При беседе с пациентом необходимо выяснить все жалобы, чтобы исключить повреждения других органов и систем. Если пациент не помнит обстоятельств происшествия, необходимо исключить черепно-мозговую травму. При нарушениях чувствительности может отсутствовать боль ниже области повреждения мозга, поэтому все отделы позвоночника подлежат обязательному пальпаторному и рентгенологическому обследованию. Осмотр позволяет выявить локализацию следов травмы, видимых деформаций, определить уровень обязательного рентгенологического обследования и алгоритм целенаправленного лечения других органов и тканей. Так, при наличии кровоподтеков и деформации в области грудной клетки необходимо исключить прелом ребер, разрыв легкого, гемоторакс и пневмоторакс. Деформация позвоночника в грудопоясничном отделе может сопровождаться не только травмой позвонков на этом уровне, но и повреждением почек, селезенки, печени и других внутренних органов.

При осмотре пациента с позвоночно-спинномозговой травмой определяют отсутствие или слабость в конечностях, тип дыхания, участие межреберных мышц в дыхательных движениях, напряжение брюшной стенки. Так, диафрагмальный тип дыхания в сочетании с тетраплегией свидетельствуют о травме шейного отдела спинного мозга ниже IV сегмента. Пальпаторное исследование позвоночника позволяет выявить локализацию боли, крепитацию отломков, деформацию линии остистых отростков или увеличение расстоянии между ними. Запрещено определять патологическую подвижность позвонков методом пальпации, так как это может привести к дополнительным повреждениям не только нервной ткани, но также сосудов и других тканей и органов.

Цель проведения инструментальных методов обследования при позвоночно-спинномозговой травме — максимально быстро отличить сдавление спинного мозга, его магистральных сосудов и корешков от других видов повреждений, подлежащих консервативному лечению. Спинальный шок (арефлексия и атония парализованных мышц) в остром периоде травмы, а также невозможность самостоятельного опорожнения тазовых органов — показания к активному использованию инструментальных методов исследования для дифференциальной диагностики. Раннее их использование позволяет не только распознать сдавление спинного мозга, но также определить локализацию, характер, причину компрессии и особенности повреждения позвоночника. Диагностический алгоритм инструментальных исследований в остром периоде позвоночно-спинномозговой травмы следующий.

- Спондилография в передней и боковой проекциях.

- Спондилография в косой проекции (для исследования дугоотросчатых суставов и межпозвоночных отверстий) и через открытый рот (для диагностики атлантоаксиальных сегментов).

- КТ.

- Люмбальная пункция с ликвородинамическими пробами.

- Миелография восходящая и снисходящая.

- КТ-миелография.

- ССВП.

- Вертебральная ангиография.

Решение диагностических задач при позвоночно-спинномозговой травме не всегда требует проведения всех вышеперечисленных методов диагностики. На основании результатов инструментальных методов исследования и сопоставления их с клиническими признаками диагностируют сдавление спинного мозга, его магистральных сосудов и корешков спинномозговых нервов, при которых показано хирургическое лечение.

При оценке неврологического статуса при позвоночно-спинномозговой травме используют шкалу ASIA/ISCSCI — Международный стандарт неврологический и функциональный классификации повреждений спинного мозга. Данная унифицированная шкала позволяет количественно оценить функциональное состояние спинного мозга и степень неврологических нарушений. В качестве критериев состояния спинного мозга используют оценку мышечной силы, тактильной и болевой чувствительности, рефлекторной активности в аногенитальной зоне.

Лечение позвоночно-спинномозговой травмы

Необходима иммобилизация позвоночника, осторожная и быстрая транспортировка пациента с позвоночно-спинномозговой травмой в ближайший многопрофильный стационар, в котором есть специалисты и возможности для лечения спинальных больных, либо (предпочтительнее) в специализированное нейрохирургическое отделение. Пациенту в бессознательном состоянии на месте, где он обнаружен после ДТП, падения с высоты, избиения и иных инцидентов, результатом которых может стать позвоночно-спинномозговая травма, необходимо произвести иммобилизацию позвоночника. Такого пациента следует расценивать как больного с повреждением позвоночника, пока не будет доказано обратное.

Показания к экстренному хирургическому вмешательству при позвоночно-спинномозговой травме:

- появление и/или нарастание неврологической спинальной симптоматики (наличие «светлого промежутка»), что характерно для тех видов раннего сдавления, которые не сопровождаются спинальным шоком;

- блокада ликворных путей;

- деформация позвоночного канала рентгенонегативными (гематома, травматическая межпозвоночная грыжа, поврежденная желтая связка) или рентгенопозитивными (костные обломки, структуры вывихнутых позвонков или вследствие выражено угловой деформации) компрессирующими субстратами при наличии соответствующей спинальной симптоматики;

- изолированная гематомиелия, особенно в сочетании с блокадой ликворных путей;

- клинико-ангиографические признаки сдавления магистрального сосуда спинного мозга (показано неотложное оперативное вмешательство);

- гипералгические и паралитические формы корешков спинномозговых нервов;

- нестабильные повреждения позвоночных двигательных сегментов, представляющих угрозу для вторичного или прерывистого сдавления спинного мозга.

Противопоказания к хирургическому лечению позвоночно-спинномозговой травмы:

- травматический или геморрагический шок с нестабильной гемодинамикой;

- сопутствующие повреждения внутренних органов (внутреннее кровотечение, опасность развития перитонита, ушиб сердца с признаками сердечной недостаточности, множественные повреждения ребер с гемопневмотораксом и явлениями дыхательной недостаточности);

- тяжелая черепно-мозговая травма с нарушениями уровня сознания по шкале Глазго менее 9 баллов, при подозрении на внутричерепную гематому;

- тяжелые сопутствующие заболевания, сопровождающиеся анемией (менее 85 г/л), сердечно-сосудистой, печеночной и/или почечной недостаточности;

- жировая эмболия, тромбоэмболия легочной артерии, нефиксированные переломы конечностей.

Хирургическое лечение сдавления спинного мозга необходимо проводить в оптимально короткие сроки, так как на первые 6-8 часов приходится 70% всех необратимых ишемических изменений, возникающих вследствие сдавления мозга и его сосудов. Поэтому имеющиеся противопоказания к оперативному лечению нужно устранять активно и максимально короткие сроки в палате интенсивной терапии или реанимационном отделении. Базовая терапия включает в себя регуляцию функций дыхания и сердечно-сосудистой деятельности; коррекцию биохимических показателей гомеостаза, борьбу с отеком мозга; профилактику инфекционных осложнений, гиповолемии, гипопротеинемии; регуляцию функций тазовых органов путем установки приливно-отливной системы Монро или катетеризации мочевого пузыря не реже четырех раз в сутки; коррекцию нарушений микроциркуляции; нормализацию реологических параметров крови; введение ангиопротекторов, антигипоксантов и цитопротекторов.

При атлантоокципитальной дислокации пациентам показана ранняя репозиция методом краниоцервикальной тракции или одномоментное закрытое вправление рычаговым способом Рише-Гютера. После устранения атлантоокципитальной дислокации используют иммобилизацию торакокраниальной гипсовой повязкой, головодержателем. В случаях осложненных вывихов шейных позвонков в первые 4-6 часов (до развития отека мозга) показано одномоментное закрытое вправление вывиха по методу Рише-Гютера с последующей внешней фиксацией в течение двух месяцев. Если после позвоночно-спинномозговой травмы прошло более 6 часов и у пациента ?