В зависимости от направления плоскости перелома к длине оси кости выделяют

Второй основной рентгенологический симптом перелома, а именно смещение отломков, имеет большее диагностическое значение, чем наличие линии перелома. Строго говоря, перелом кости может стать рентгенологически определяемым только в том случае, когда налицо смещение — хотя бы самое ничтожное, в пределах долей миллиметра.

Смещение отломков есть решающий практический признак перелома, ибо смещение в пределах одной кости мыслимо лишь при нарушенной целости этой кости. Правда, смещение может иметь место и при псевдартрозе, но отличие между свежим переломом и ложным суставом с элементарной легкостью проводится анамнестически, клинически и на основании других рентгенологических признаков. Поэтому и в тех случаях, где на рентгенограмме обнаруживается несомненное смещение отломков, а сама линия перелома не видна, диагноз перелома может считаться установленным без сомнений.

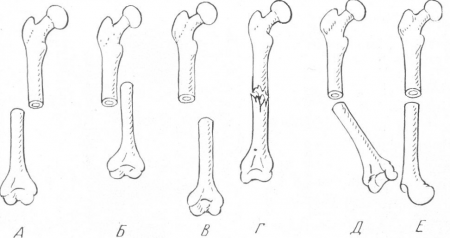

Рис. 18. Схема различных видов смещения отломков. А — боковое смещение; Б — продольное смещение с захождением отломков; В — продольное смещение с расхождением отломков; г— продольное смещение с вклинением отломков; Д — угловое смещение; Е — периферическое смещение.

Отломки могут сместиться в различных плоскостях (рис. 18), смещение может быть : А — боковое, Б, В, Г — продольное, причем в случае Б отломки могут заходить один задругой, В — расходиться и Г — вклиниться один в другой. Смещение может происходить Д — под углом (угловое смещение), и, наконец, Е — с поворотом по окружности, периферическое смещение.

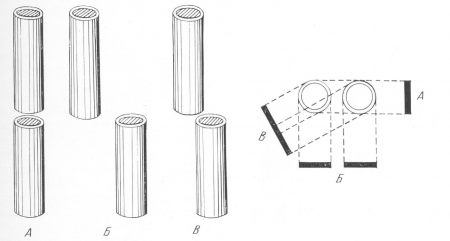

Боковое смещение (рис. 18, А) происходит часто. Оно легко узнается на снимке по штыкообразному положению отломков, а при небольших степенях — по тому признаку, что прямая линия, проведенная через корковый слой одного из отломков, проходит за линию перелома либо по костномозговому каналу второго отломка — неполное боковое смещение, либо по мягким тканям, оставаясь параллельной длинной оси второго отломка — полное боковое смещение. Снимок дает правильное представление о степени бокового смещения только в том случае, когда плоскость смещения параллельна плоскости рентгеновской пленки, или, другими словами, когда центральный луч перпендикулярен к плоскости смещения. При обратных условиях небольшое боковое смещение остается просмотренным; значительное смещение еще может быть распознано, так как контуры отломка, лежащего ближе к пленке, резче, чем контуры другого отломка, стоящего ближе к аноду (рис. 19).

Рентгенологическая картина продольного смещения зависит в первую очередь от того, в каком направлении подлиннику кости смещены отломки — с расхождением, с захождением или с вклинением. Продольное смещение с захождением (рис. 18, Б) встречается довольно часто при переломах диафизов больших трубчатых костей. Рентгенологическое заключение безошибочно лишь в том случае, когда на снимке отломки лежат рядом. Если же снимок произведен в такой проекции,

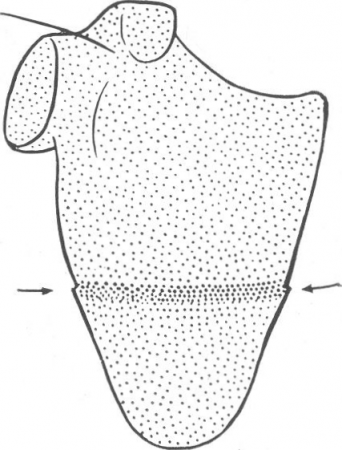

что концы отломков расположены по ходу центрального луча один за другим, то их тени накладываются друг на друга, сливаются, происходит так называемая суперпозиция теней с увеличением интенсивности тени в 2 раза. Поэтому, имея перед собой один единственный подобный снимок цилиндрической кости, рентгенолог не может исключить вклинения отломков. При переломах плоских костей, например лопатки, суперпозиция отломков имеет большое диагностическое значение, так как сама линия перелома в виде просветления не видна, она дает только полоску затемнения, и смещение служит собственно единственным рентгенологическим симптомом перелома (рис. 20, 87).

Рис. 19. Схема бокового смещения отломков в рентгеновском изображении. А — отломки смещены в плоскости, перпендикулярной к пленке; в этой проекции смещение рентгенологически не определяется; Б — отломки смещены в плоскости, параллельной пленке; рентгенограмма дает истинное представление о характере и степени смещения; В — промежуточное положение, неправильно ориентирующее исследователя.

Определение продольного смещения с расхождением отломков (см. рис. 18, В) — это всегда самая легкая задача для рентгенодиагностики. Этот вид смещения встречается редко, он характерен для переломов надколенной чашки, локтевого отростка локтевой кости, одного из вертелов бедра и различных костных выступов, к которым прикрепляются сильно сокращающиеся мышцы. Попадается диастаз отломков иногда и при переломах плечевой кости, где сказывается действие силы тяжести дистальной части конечности, или при применении слишком большого вытяжения. При любом обычном положении исследования рентгенограмма дает точное представление о степени смещения.

Рис. 20. Перелом лопатки. Продольное и боковое смещение с захождением отломков является единственным симптомом перелома. Линия перелома видна как полоска затемнения.

Вклиненные (вколоченные, импактированные, имплантированные) переломы (см. рис. 18, Г) встречаются главным образом близ суставных концов длинных трубчатых костей. Как правило, крепкий корковый слой диафиза врезывается в эпифизарное губчатое вещество, вызывая подчас большое разрушение костных балок. Типичные места для вклинения отломков — это шейка бедра, верхний конец плеча, дистальный эпифиз лучевой кости, проксимальный эпифиз первой пястной кости и т. д. Некоторые авторы, как, например, К. Ф. Вегнер, проводят резкую грань между „вклиненными” и „сколоченными” переломами; при вклиненном переломе один из отломков разрушен, расколот на несколько частей, при сколоченном же переломе непременным условием является шероховатая поверхность обоих отломков, вследствие чего отдельные зубцы и выступы сцепляются друг с другом, и отломки фиксированы.

Рис. 21. Схема углового смещения отломков в рентгеновском изображении. А — отломки лежат в плоскости, перпендикулярной I? пленке; смещения не видно; Б — отломки смещены в плоскости, параллельной пленке; рентгенограмма дает правильное представление о характере и степени смещения; В — промежуточное положение, показывающее на рентгенограмме меньшее смещение, чем в действительности.

Вколоченные переломы могут представлять значительные трудности при клинической диагностике, так как основные симптомы перелома (подвижность в пределах кости, боли, нарушение функции, крепитация, припухлость и пр.) могут отсутствовать. Поэтому рентгенологическое исследование является здесь особенно ответственным. Рентгенодиагностика не трудна, если на снимке видна линия перелома или если имеется еще другое смещение, кроме вклинения, хотя бы и самое незначительное. Нередко, однако, линия перелома в губчатом веществе не видна, а всякое другое смещение отсутствует; в этих случаях распознавание вклиненного перелома и рентгеновыми лучами представляет нелегкую задачу. Единственным рентгенологическим симптомом вклинения может иногда служить деформация кости, как, например, варусная деформация при переломе шейки бедра.

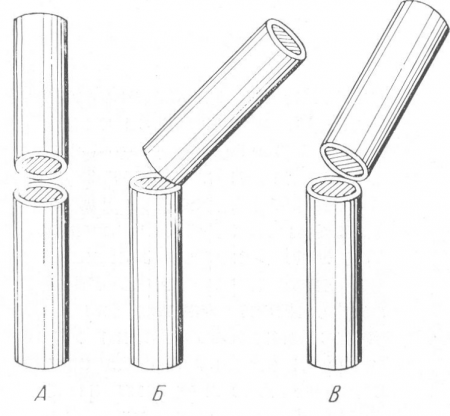

Угловое смещение (см. рис. 18,Д) — это наиболее частый вид смещения, и он происходит при всевозможных переломах. Оси отломков образуют угол, величина которого колеблется в широких пределах, от нескольких градусов до почти прямого угла. Длинная ось одного из отломков, продолженная за линию перелома, при этом проходит мимо длинника другого отломка. Рентгенограмма дает истинное представление о направлении угла и о его размерах только в том случае (рис. 21), если центральный луч идет перпендикулярно к той плоскости, в которой лежат смещенные под углом отломки и которая параллельна плоскости пленки. Если же отломки лежат в плоскости центрального луча, то смещение под углом не видно совсем или же едва только намечается по одному вторичному признаку. Этот косвенный рентгенологический симптом выражается в том, что резкость контуров отломков нарастает по направлению к линии перелома, когда верхушка угла смотрит в сторону пленки, или же, наоборот, когда более резко контурируются в случае направления угла смещения вверх эпифизарные концы трубчатой кости. Таким образом, если на одном снимке определяется большое смещение под углом, а на втором снимке, произведенном в плоскости, перпендикулярной к плоскости первого снимка, углового смещения не видно совсем, то, значит, первый снимок показывает максимальную, т. е. истинную величину угла. Если же угловое смещение обнаруживается на обоих снимках, то рентгенограммы.

Если угловое смещение обнаруживается на обоих снимках, то рентгенограммы показывают промежуточную, какую-то среднюю степень смещения, и истинное смещение отломков на самом деле еще больше, чем это видно на каждой рентгенограмме в отдельности. Этот вид смещения всегда имеет важное клиническое значение, и даже небольшое угловое смещение, особенно вблизи суставов, должно быть в протоколе рентгенологического исследования подчеркнуто (рис. 22).

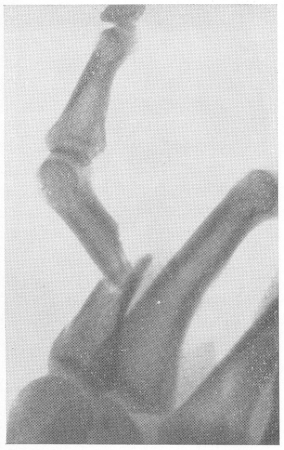

Рис. 22. Резко выраженное угловое смещение отломков при переломе диафиза основной фаланги одного из пальцев руки. Всякое угловое смещение, даже самое незначительное, требует исправления.

Смещение по периферии (рис. 18, Е), наконец, также встречается часто, почти при всех переломах конечностей, причем вокруг длинной оси конечности обычно поворачивается дистальный отломок. Таково, например, характерное периферическое смещение при переломах диафиза бедра, когда надколенник и передний конец стопы смотрят наружу, и поэтому по одному виду нижних конечностей на носилках под одеялом опытный травматолог правильно оценит положение. Рентгенодиагностика этого вида смещения является простым делом в том случае, если на снимке видны оба эпифизарных конца длинной трубчатой кости с характерными опознавательными образованиями; поворот кости обнаруживается по косому или боковому рисунку одного суставного конца кости при неизмененной картине другого эпифиза. Вообще, смещение по периферии легче узнать, если линия перелома находится вблизи сустава. Просматривается же этот, наиболее трудный для рентгенологического исследования вид смещения в том случае, если снимок произведен на небольшой пленке, захватывающей только небольшую область перелома, в особенности же если переломана трубчатая цилиндрическая кость. Поэтому в принципе прав Г. А. Зедгенидзе, когда он выставляет требование всегда производить рентгенологическое исследование при переломах костей так, чтобы на снимках были захвачены обязательно оба соседних с переломом сустава и прилегающие к ним кости, т. е. когда он распространяет на рентгенологическое исследование общеизвестный принцип фиксации отломков при их лечении. Периферическое смещение и степень его определяются клинически и проще и точнее, чем рентгенологически.

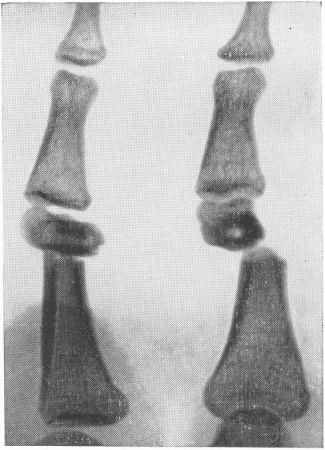

Рис. 23. Т-образное смещение отломков при поперечном переломе диафиза основной фаланги пальца руки.

Практически смещение отломков происходит при переломах не в одной плоскости, а в нескольких, т. е. имеется комбинация различных только что описанных элементарных видов смещения. Так, например, продольное смещение с захождением отломков невозможно без бокового смещения. При переломе диафиза может одновременно быть и боковое, и угловое, и продольное, и периферическое смещение отломков. Примером значительного комбинированного смещения может служить Т-образное смещение, когда один из отломков „сидит верхом”, т. е. своим корковым слоем упирается в конец другого отломка (рис. 23). Для типичных переломов в определенных местах костей в зависимости от механизма происхождения перелома и натяжения мышц, как известно, типичным является и характер смещения. Наиболее резкие смещения отломков наблюдаются при огнестрельных переломах. При описании смещения в заключении в каждом отдельном случае лучше не следует пользоваться словами „большое”, „небольшое”, „значительное” и пр.; здесь в особенности подобные выражения слишком субъективны и ведут к недоразумениям, поэтому необходимо давать точные цифры — число градусов, измеренное простым гониометром при угловом смещении, сантиметры и миллиметры при других видах, а также, само собой разумеется, направление смещения (в анатомических выражениях — дистально, в латеральном направлении и т. д.).

Для правильной оценки смещения отломков с клинических позиций голая рентгенологическая характеристика совершенно недостаточна. Рентгенолог должен вкладывать и в это дело, как во всех областях клинической рентгенодиагностики, компетентное знание клиники травматических повреждений. Ведь некоторые, совсем небольшие смещения при одних переломах могут давать очень плохие клинические исходы и поэтому обязательно требуют немедленного исправления, между тем как при других переломах грубые и бросающиеся в глаза смещения отломков относительно безразличны для будущей функции, поэтому вполне терпимы и исправлению совсем не подлежат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè êîñòè ïðè íàãðóçêå, ïðåâûøàþùåé ïðî÷íîñòü ó÷àñòêà ñêåëåòà. Îòíîñèòåëüíûå è àáñîëþòíûå ïðèçíàêè, òèïè÷íûå ìåñòà è êðèòåðèè êëàññèôèêàöèè ïåðåëîìà. Âîññòàíîâëåíèå êîñòíîé òêàíè, ñòàäèè ðåãåíåðàöèè. Ïîñëåäñòâèÿ òðàâìû è ðåàáèëèòàöèÿ.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.Allbest.ru/

Ïðèäíåñòðîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêî

Ôàêóëüòåò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

Êàôåäðà «Ñïîðòèâíàÿ ìåäèöèíà»

Ïðåäìåò: Ôèçè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ

Ðåôåðàò

Òåìà:

Ïîíÿòèå ïåðåëîìà, âèäû ïåðåëîìîâ, ïåðåëîìû â çàâèñèìîñòè îò ëîêàëèçàöèè

Âûïîëíèëà: Èîíîâà Ã.Â.,

Ñòóäåíòêà 43 ãðóïïû

Ïðîâåðèëà: Ìàçóð Å.À.

Òèðàñïîëü 2018 ã.

Ñîäåðæàíèå

1. Ïîíÿòèå ïåðåëîì êîñòè è ïðèçíàêè

2. Êëàññèôèêàöèÿ ïåðåëîìîâ

3. Ïîñëåäñòâèÿ òðàâìû è ðåàáèëèòàöèÿ

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

1.Ïîíÿòèåïåðåëîìêîñòèèïðèçíàêè

Ïåðåëîì êîñòè — ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè êîñòè ïðè íàãðóçêå, ïðåâûøàþùåé ïðî÷íîñòü òðàâìèðóåìîãî ó÷àñòêà ñêåëåòà. Ïåðåëîìû ìîãóò âîçíèêàòü êàê âñëåäñòâèå òðàâìû, òàê è â ðåçóëüòàòå ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ èçìåíåíèÿìè â ïðî÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ êîñòíîé òêàíè.

Òÿæåñòü ñîñòîÿíèÿ ïðè ïåðåëîìàõ îáóñëîâëåíà ðàçìåðàìè ïîâðåæä¸ííûõ êîñòåé è èõ êîëè÷åñòâîì. Ìíîæåñòâåííûå ïåðåëîìû êðóïíûõ òðóá÷àòûõ êîñòåé ïðèâîäÿò ê ðàçâèòèþ ìàññèâíîé êðîâîïîòåðè è òðàâìàòè÷åñêîìó øîêó. Òàêæå áîëüíûå ïîñëå òàêèõ òðàâì ìåäëåííî âîññòàíàâëèâàþòñÿ, ðåàáèëèòàöèÿ ìîæåò çàíÿòü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.

Îòíîñèòåëüíûå ïðèçíàêè ïåðåëîìà:

Áîëü — óñèëèâàåòñÿ â ìåñòå ïåðåëîìà ïðè èìèòàöèè îñåâîé íàãðóçêè. Íàïðèìåð, ïðè ïîñòóêèâàíèè ïî ïÿòêå ðåçêî óñèëèòñÿ áîëü ïðè ïåðåëîìå ãîëåíè.

Îò¸ê — âîçíèêàåò â îáëàñòè ïîâðåæäåíèÿ, êàê ïðàâèëî, íå ñðàçó. Íåñ¸ò îòíîñèòåëüíî ìàëî äèàãíîñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè.

Ãåìàòîìà — ïîÿâëÿåòñÿ â îáëàñòè ïåðåëîìà (÷àùå íå ñðàçó). Ïóëüñèðóþùàÿ ãåìàòîìà ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðîäîëæàþùåìñÿ èíòåíñèâíîì êðîâîòå÷åíèè.

Íàðóøåíèå ôóíêöèè ïîâðåæä¸ííîé êîíå÷íîñòè — ïîäðàçóìåâàåòñÿ íåâîçìîæíîñòü íàãðóçêè íà ïîâðåæä¸ííóþ ÷àñòü òåëà è çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå ïîäâèæíîñòè.

Àáñîëþòíûå ïðèçíàêè ïåðåëîìà:

Íååñòåñòâåííîå ïîëîæåíèå êîíå÷íîñòè.

Ïàòîëîãè÷åñêàÿ ïîäâèæíîñòü (ïðè íåïîëíûõ ïåðåëîìàõ îïðåäåëÿåòñÿ íå âñåãäà) — êîíå÷íîñòü ïîäâèæíà â òîì ìåñòå, ãäå íåò ñóñòàâà.

Êðåïèòàöèÿ (ñâîåîáðàçíûé õðóñò) — îùóùàåòñÿ ïîä ðóêîé â ìåñòå ïåðåëîìà, èíîãäà ñëûøíà óõîì. Õîðîøî ñëûøíà ïðè íàäàâëèâàíèè ôîíåíäîñêîïîì íà ìåñòî ïîâðåæäåíèÿ.

Êîñòíûå îòëîìêè — ìîãóò áûòü âèäíû â ðàíå (ðàíåå ñ÷èòàëîñü ïðèçíàêîì îòêðûòîãî ïåðåëîìà. Íà íàñòîÿùèé ìîìåíò, äëÿ ïîñòàíîâêè äèàãíîçà îòêðûòûé èëè èíôèöèðîâàííûé ïåðåëîì, äîñòàòî÷íà âèçóàëèçàöèÿ ïîâðåæäåííûõ êîæíûõ ïîêðîâîâ â îáëàñòè ïåðåëîìà èëè âáëèçè íåãî).

Ïåðåëîìû êîñòåé âîçíèêàþò â ðåçóëüòàòå íàãðóçêè, ïðåâûøàþùåé ïðåäåë èõ ïðî÷íîñòè. Äëÿ êàæäîé êîñòè, ïî ðàçíûì îñÿì, âåëè÷èíû ïðåäåëüíîé íàãðóçêè îòëè÷àþòñÿ. Òèï ïåðåëîìà â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå çàâèñèò îò íàïðàâëåíèÿ âåêòîðà ïðèëîæåííîé ñèëû. Íàïðèìåð, åñëè óäàð ïðèõîäèòñÿ ïåðïåíäèêóëÿðíî òðóá÷àòîé êîñòè, òî âîçíèêàåò ïîïåðå÷íûé ïåðåëîì, ïðè ïðèëîæåíèè âåêòîðà ñèëû ïàðàëëåëüíî îñè êîñòè âîçíèêàþò ïðîäîëüíûå è îñêîëü÷àòûå ïåðåëîìû.

Ñóùåñòâóþò òèïè÷íûå ìåñòà ïåðåëîìîâ. Êàê ïðàâèëî, îíè íàõîäÿòñÿ â òåõ ìåñòàõ, ãäå êîñòü èñïûòûâàåò íàèáîëüøóþ íàãðóçêó, èëè òàì, ãäå å¸ ïðî÷íîñòü íèæå. Ê íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûì ïåðåëîìàì îòíîñÿòñÿ:

Ïåðåëîì ëó÷åâîé êîñòè â òèïè÷íîì ìåñòå.  70% ñëó÷àÿõ ïî ìåõàíèçìó òðàâìû îí ÿâëÿåòñÿ ðàçãèáàòåëüíûì ïåðåëîìîì.

Ïåðåëîì õèðóðãè÷åñêîé øåéêè ïëå÷åâîé êîñòè.

Îñêîëü÷àòûé ïåðåëîì ãîëåíè â ñðåäíåé òðåòè — òàê íàçûâàåìûé «áàìïåðíûé ïåðåëîì» — øèðîêî ðàñïðîñòðàí¸ííûé âèä òðàâìû, âîçíèêàþùèé, êàê ïðàâèëî, ïðè àâòîäîðîæíûõ òðàâìàõ.

Ïåðåëîì ìåäèàëüíîé è ëàòåðàëüíîé ëîäûæåê.

Ïåðåëîì øåéêè áåäðà. Òðóäíîèçëå÷èìûé, íî äîâîëüíî ðàñïðîñòðàí¸ííûé ïåðåëîì, îñîáåííî ó ïîæèëûõ ëþäåé. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûé ñïîñîá ëå÷åíèÿ — óñòàíîâêà èñêóññòâåííîãî òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà.

Ðàçëè÷íûå ïåðåëîìû êîñòåé ÷åðåïà.

Ïîìèìî ýòèõ ìåñò ïåðåëîìîâ âîçìîæíû è ìíîãèå äðóãèå. Ôàêòè÷åñêè, ëþáàÿ êîñòü ìîæåò áûòü ñëîìàíà â ëþáîé òî÷êå íà âñåì å¸ ïðîòÿæåíèè.

2.Êëàññèôèêàöèÿïåðåëîìîâ

Òèïû ïåðåëîìîâ êëàññèôèöèðóþò ïî íåñêîëüêèì êðèòåðèÿì, ýòî ñâÿçàíî ñ îòñóòñòâèåì åäèíûõ ïðè÷èí è ëîêàëèçàöèè ïåðåëîìîâ.

ñîâðåìåííûõ êëàññèôèêàöèÿõ âûäåëÿþò òèïû ïåðåëîìîâ â çàâèñèìîñòè îò ñëåäóþùèõ ïðèçíàêîâ:

Ïî ïðè÷èíå âîçíèêíîâåíèÿ

Òðàâìàòè÷åñêèå — âûçâàííûå âíåøíèì âîçäåéñòâèåì.

Ïàòîëîãè÷åñêèå — âîçíèêàþùèå ïðè ìèíèìàëüíîì âíåøíåì âîçäåéñòâèè âñëåäñòâèå ðàçðóøåíèÿ êîñòè êàêèì-íèáóäü ïàòîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì (íàïðèìåð, òóáåðêóë¸çíûì, îïóõîëåâûì èëè äðóãèì).

Ïî òÿæåñòè ïîðàæåíèÿ

Ïîëíûå.

Áåç ñìåùåíèÿ (íàïðèìåð, ïîä íàäêîñòíèöåé).

Ñî ñìåùåíèåì îòëîìêîâ.

Íåïîëíûå — òðåùèíû è íàäëîìû.

Ïî ôîðìå è íàïðàâëåíèþ ïåðåëîìà

Ïîïåðå÷íûå — ëèíèÿ ïåðåëîìà óñëîâíî ïåðïåíäèêóëÿðíà îñè òðóá÷àòîé êîñòè.

Ïðîäîëüíûå — ëèíèÿ ïåðåëîìà óñëîâíî ïàðàëëåëüíà îñè òðóá÷àòîé êîñòè.

Êîñûå — ëèíèÿ ïåðåëîìà ïðîõîäèò ïîä îñòðûì óãëîì ê îñè òðóá÷àòîé êîñòè. êîñòíûé ïåðåëîì ðåãåíåðàöèÿ ðåàáèëèòàöèÿ

Âèíòîîáðàçíûå — ïðîèñõîäèò âðàùåíèå êîñòíûõ îòëîìêîâ, êîñòíûå îòëîìêè «ïîâ¸ðíóòû» îòíîñèòåëüíî ñâîåãî íîðìàëüíîãî ïîëîæåíèÿ.

Îñêîëü÷àòûå — íåò åäèíîé ëèíèè ïåðåëîìà, êîñòü â ìåñòå ïîâðåæäåíèÿ ðàçäðîáëåíà íà îòäåëüíûå îòëîìêè.

Êëèíîâèäíûå — êàê ïðàâèëî âîçíèêàåò ïðè ïåðåëîìàõ ïîçâîíî÷íèêà, êîãäà îäíà êîñòü âäàâëèâàåòñÿ â äðóãóþ, îáðàçóÿ êëèíîâèäíóþ äåôîðìàöèþ.

Âêîëî÷åííûå — êîñòíûå îòëîìêè ñìåùàþòñÿ ïðîêñèìàëüíåé ïî îñè òðóá÷àòîé êîñòè èëè ðàñïîëàãàþòñÿ âíå îñíîâíîé ïëîñêîñòè ãóá÷àòîé êîñòè.

Êîìïðåññèîííûå — êîñòíûå îòëîìêè ìåëêèå, ÷¸òêîé, åäèíîé ëèíèè ïåðåëîìà íåò.

Ïî öåëîñòíîñòè êîæíîãî ïîêðîâà

Çàêðûòûå — íå ñîïðîâîæäàþòñÿ ðàíåíèÿìè òêàíåé, ïðîíèêàþùèõ ê ìåñòó ïåðåëîìà, è íå ñîîáùàþòñÿ ñ âíåøíåé ñðåäîé. Åäèíè÷íûå — åñëè îäèí ïåðåëîì îäíîãî ñåãìåíòà îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Ìíîæåñòâåííûå — åñëè ïåðåëîì â ïðåäåëàõ îäíîãî ñåãìåíòà èëè ðàçëè÷íûõ ñåãìåíòîâ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà.

Îòêðûòûå — ïåðåëîìû êîñòåé (îãíåñòðåëüíûå è íåîãíåñòðåëüíûå), ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ðàíåíèÿìè ìÿãêèõ òêàíåé è ñîîáùàþùèåñÿ ñ âíåøíåé ñðåäîé. Ñî÷åòàííûå — åñëè ïåðåëîì ñî÷åòàåòñÿ ñ òðàâìîé âíóòðåííèõ îðãàíîâ, ÷åðåïà. Êîìáèíèðîâàííûå — åñëè ïîðàæåíèå â îäíîé àíàòîìè÷åñêîé îáëàñòè èëè â ðàçíûõ àíàòîìè÷åñêèõ îáëàñòÿõ.

Ïî ëîêàëèçàöèè ïåðåëîìà

ïðåäåëàõ òðóá÷àòîé êîñòè âûäåëÿþò:

äèàôèçà (ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé âèä ïåðåëîìà)

ýïèôèçà (ýïèôèçàðíûå ïåðåëîìû ïðåèìóùåñòâåííî áûâàþò âíóòðèñóñòàâíûìè)

ìåòàôèçà (íàèáîëåå óÿçâèìàÿ çîíà äëèííîé êîñòè)

Ïî îñëîæíåíèÿì

Îñëîæí¸ííûå:

òðàâìàòè÷åñêèì øîêîì.

ïîâðåæäåíèåì âíóòðåííèõ îðãàíîâ.

êðîâîòå÷åíèåì.

æèðîâîé ýìáîëèåé.

ðàíåâîé èíôåêöèåé, îñòåîìèåëèòîì, ñåïñèñîì.

Íåîñëîæí¸ííûå.

Òàêæå íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå òèïû ïåðåëîìîâ èìåþò îáùåïðèíÿòûå íàçâàíèÿ — ïî èìåíè àâòîðà, âïåðâûå èõ îïèñàâøåãî.

Òàê, íàïðèìåð, ïåðåëîì øèëîâèäíîãî îòðîñòêà ëó÷åâîé êîñòè íàçûâàåòñÿ ïåðåëîìîì Êîëëåñà. Òàêæå ê äîâîëüíî èçâåñòíûì òèïàì òðàâì âåðõíåé êîíå÷íîñòè îòíîñÿòñÿ ïåðåëîì Ìîíòåäæà, âîçíèêàþùèé ïðè ïåðåëîìå ëîêòåâîé êîñòè â âåðõíåé òðåòè è âûâèõå ãîëîâêè ëó÷åâîé êîñòè ñ ïîâðåæäåíèåì âåòâè ëó÷åâîãî íåðâà, è ïåðåëîì Ãîëåàööè, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïåðåëîì ëó÷åâîé êîñòè â íèæíåé òðåòè ñ ðàçðûâîì äèñòàëüíîãî ðàäèî-óëüíàðíîãî ñî÷ëåíåíèÿ è âûâèõîì â ýòîì ñóñòàâå.

äåòñêîì è þíîøåñêîì âîçðàñòå íàáëþäàþòñÿ ïåðåëîìû ïî íåîêîñòåíåâøåé ðîñòêîâîé (ýïèôèçàðíîé) ëèíèè — ýïèôèçåîëèçû.  ïîæèëîì âîçðàñòå ïåðåëîìû ïðîèñõîäÿò ïðè çíà÷èòåëüíî ìåíüøåé òðàâìèðóþùåé íàãðóçêå è ñðîêè âîññòàíîâëåíèÿ óâåëè÷èâàþòñÿ. Ýòî ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì ñîîòíîøåíèÿ ìèíåðàëüíîãî è îðãàíè÷åñêîãî êîìïîíåíòîâ êîñòè.

3.Ïîñëåäñòâèÿòðàâìûèðåàáèëèòàöèÿ

Ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ ïåðåëîìà ïðîèñõîäèò íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè êîñòè, âîçíèêàåò êðîâîòå÷åíèå è ñèëüíàÿ áîëü. Ïðè ïîëíûõ ïåðåëîìàõ òðóá÷àòûõ êîñòåé ïðîèñõîäèò òàêæå ñìåùåíèå êîñòíûõ îòëîìêîâ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïðè âîçíèêíîâåíèè áîëåâîé èìïóëüñàöèè ìûøöû ðåôëåêòîðíî ñîêðàùàþòñÿ, à òàê êàê îíè êðåïÿòñÿ ê êîñòÿì, òî îíè òÿíóò çà ñîáîé êîíöû êîñòíûõ îòëîìêîâ, óñóãóáëÿÿ òÿæåñòü òðàâìû è çà÷àñòóþ ïðèâîäÿ ê äîïîëíèòåëüíûì ïîâðåæäåíèÿì.  îáëàñòè çàêðûòîãî ïåðåëîìà ôîðìèðóåòñÿ ãåìàòîìà, à ïðè îòêðûòîì ïåðåëîìå — ñèëüíîå íàðóæíîå êðîâîòå÷åíèå. ×åì áîëåå ìàññèâåí ìûøå÷íûé ñëîé â ðàéîíå ñëîìàííîé êîñòè, òåì òðóäíåå ðåïîçèöèÿ êîñòíûõ îòëîìêîâ è èõ óäåðæàíèå â ïðàâèëüíîì ïîëîæåíèè äëÿ àäåêâàòíîãî âîññòàíîâëåíèÿ êîñòè.  ñëó÷àå ïåðåëîìîâ áåäðåííûõ êîñòåé âîçìîæíî ðàçâèòèå æèðîâîé ýìáîëèè èç æåëòîãî êîñòíîãî ìîçãà, ïðèâîäÿùåå ê ðåçêîìó óõóäøåíèþ ñîñòîÿíèÿ è äàæå ê ëåòàëüíîìó èñõîäó.

Ñðàñòàíèå îòëîìêîâ ïîñëå ïåðåëîìà ñîïðîâîæäàåòñÿ îáðàçîâàíèåì íîâîé òêàíè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîÿâëÿåòñÿ êîñòíàÿ ìîçîëü. Ñðîêè çàæèâëåíèÿ ïåðåëîìîâ êîëåáëþòñÿ îò íåñêîëüêèõ íåäåëü äî íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ, â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà (ó äåòåé ïåðåëîìû ñðàñòàþòñÿ áûñòðåå), îáùåãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà è ìåñòíûõ ïðè÷èí — âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ îòëîìêîâ, âèäà ïåðåëîìà è ò. ä.

Âîññòàíîâëåíèå êîñòíîé òêàíè ïðîèñõîäèò çà ñ÷¸ò äåëåíèÿ êëåòîê êàìáèàëüíîãî ñëîÿ íàäêîñòíèöû, ýíäîñòà, ìàëîäèôôåðåíöèðîâàííûõ êëåòîê êîñòíîãî ìîçãà è ìåçåíõèìàëüíûõ êëåòîê (àäâåíòèöèè ñîñóäîâ).

ïðîöåññå ðåãåíåðàöèè ìîæíî âûäåëèòü 4 îñíîâíûå ñòàäèè:

Àóòîëèç — â îòâåò íà ðàçâèòèå òðàâìû ðàçâèâàåòñÿ îò¸ê, ïðîèñõîäèò àêòèâíàÿ ìèãðàöèÿ ëåéêîöèòîâ (â ÷àñòíîñòè îñòåîêëàñòîâ), àóòîëèç ïîãèáøèõ òêàíåé. Äîñòèãàåò ìàêñèìóìà ê 3—4 äíþ ïîñëå ïåðåëîìà, çàòåì ïîñòåïåííî ñòèõàåò.

Ïðîëèôåðàöèÿ è äèôôåðåíöèðîâêà — àêòèâíîå ðàçìíîæåíèå êëåòîê êîñòíîé òêàíè è àêòèâíàÿ âûðàáîòêà ìèíåðàëüíîé ÷àñòè êîñòè. Ïðè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ ñíà÷àëà ôîðìèðóåòñÿ õðÿùåâàÿ òêàíü, êîòîðàÿ çàòåì ìèíåðàëèçóåòñÿ è çàìåíÿåòñÿ êîñòíîé.

Ïåðåñòðîéêà êîñòíîé òêàíè — âîññòàíàâëèâàåòñÿ êðîâîñíàáæåíèå êîñòè, èç êîñòíûõ áàëîê ôîðìèðóåòñÿ êîìïàêòíîå âåùåñòâî êîñòè.

Ïîëíîå âîññòàíîâëåíèå — âîññòàíîâëåíèå êîñòíîìîçãîâîãî êàíàëà, îðèåíòàöèÿ êîñòíûõ áàëîê â ñîîòâåòñòâèè ñèëîâûìè ëèíèÿìè íàãðóçêè, ôîðìèðîâàíèå íàäêîñòíèöû, âîññòàíîâëåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ïîâðåæä¸ííîãî ó÷àñòêà.

Íà ìåñòå ïåðåëîìà ôîðìèðóåòñÿ êîñòíàÿ ìîçîëü. Âûäåëÿþò 4 âèäà êîñòíîé ìîçîëè:

Ïåðèîñòàëüíóþ — ôîðìèðóåòñÿ íåáîëüøîå óòîëùåíèå âäîëü ëèíèè ïåðåëîìà.

Ýíäîîñòàëüíóþ — êîñòíàÿ ìîçîëü ðàñïîëîæåíà âíóòðè êîñòè, âîçìîæíî íåáîëüøîå óìåíüøåíèå êîñòíî-ìîçãîâîãî êàíàëà â ìåñòå ïåðåëîìà.

Èíòåðìåäèàëüíóþ — êîñòíàÿ ìîçîëü ðàñïîëîæåíà ìåæäó êîñòíûìè îòëîìêàìè, ïðîôèëü êîñòè íå èçìåí¸í.

Ïàðàîññàëüíóþ — îêðóæàåò êîñòü äîñòàòî÷íî êðóïíûì âûñòóïîì, ìîæåò èñêàæàòü ôîðìó è ñòðóêòóðó êîñòè.

Òèï ñôîðìèðîâàâøåéñÿ êîñòíîé ìîçîëè çàâèñèò îò ðåãåíåðàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâåêà è ëîêàëèçàöèè ïåðåëîìà.

Âñïîìîãàòåëüíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ: ëå÷åáíàÿ ãèìíàñòèêà, ìàññàæ, ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîå ëå÷åíèå, CPM-òåðàïèÿ. Ñðîêè âîññòàíîâëåíèÿ ïðè ïåðåëîìàõ âî ìíîãîì îïðåäåëÿþòñÿ ñëîæíîñòüþ è ëîêàëèçàöèåé ïåðåëîìà. Îíè âàðüèðóþòñÿ îò íåñêîëüêèõ íåäåëü äî íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ.  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âîññòàíîâëåíèå ïîñëå ïåðåëîìà íå ïðîèñõîäèò, ôîðìèðóåòñÿ ëîæíûé ñóñòàâ.  òàêèõ ñèòóàöèÿõ ïðèìåíÿþò ðàçëè÷íûå ìåòîäû ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ.

Ñïèñîêëèòåðàòóðû

1. Ïîëÿêîâ Â.À. Èçáðàííûå ëåêöèè ïî òðàâìàòîëîãèè. — Ì.: Ìåäèöèíà, 1980.

2. ïðîô. Â.Ì. Øàïîâàëîâ, ïðîô. À.È. Ãðèöàíîâ, äîö. À.Í. Åðîõîâ. Òðàâìàòîëîãèÿ è îðòîïåäèÿ / Ïîä ðåä. ïðîô. Â.Ì. Øàïîâàëîâà, ïðîô. À.È. Ãðèöàíîâà, äîö. À.Í. Åðîõîâà.. — 2-å èçä. — ÑÏá., 2004.

3. Ïåòðîâ Ñ.Â. Îáùàÿ õèðóðãèÿ: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. — 2-å èçä. — 2004

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Источник